医療施設型ホスピス「医心館」とは?

都市部と地方で医師の偏在・医療格差が社会問題となっている昨今。とくに慢性期・終末期で医療依存度の高い方は、自宅や一般の介護施設で生活することが難しく、退院後の療養先に困ることが少なくありません。この問題に対して新たな手法で改善に乗り出したのが、医療施設型ホスピス「医心館」を運営する株式会社アンビスホールディングスです。

医心館の最大の特徴は“医師機能をアウトソーシングした在宅型の病床”であるという点。有料老人ホームに訪問看護・訪問介護ステーションを併設し、地域のかかりつけ医と連携することで、医療的ケアを必要とする方を受け入れ、看護師が中心となって療養生活を支えています。

今回はそんな医心館が看護師(看護管理者)を募集するということで、看護・介護職を統括している大柴さんを訪ねました。国立病院で看護部長などの要職を歴任し、長年医療現場の第一線で活躍してきた大柴さんが考える医心館の意義や、そこで働く看護師の仕事内容・やりがいを聞きました。

話を聞いた人

看護介護部 部長 大柴福子さん

国立がん研究センター中央病院に看護師として勤務したあと、国立病院機構東京医療センターや同水戸医療センター等の管理職を経て厚生労働省へ出向、国立がん研究センター中央病院の看護部長に就任。定年退職後、2021年4月より株式会社アンビスホールディングスに入社。現在は医心館の運営をサポートする看護介護部の部長を務める。2022年には瑞宝双光章を受章。

医心館の取り組みが、地域医療の課題解決になると感じた

──大柴さんは複数の病院で看護部長を歴任したあと医心館に入社されたそうですが、どのような経緯だったのでしょうか?

大柴さん:実は病院を定年退職したあと、転職活動中に初めて医心館のことを知りました。ほかにも病院の看護部長などのお話もありましたが、これからは地域医療が重要になりますし、退院後の受け皿となる医心館の取り組みに意義を感じ、転職を決めました。

──「医療施設型ホスピス」とは聞き慣れない形態ですが、医心館の特徴を教えてください。

医心館は、慢性期・終末期の看護・介護ケアに特化した施設です。制度上は住宅型有料老人ホームに訪問看護ステーションと訪問介護ステーションを併設しており、3つの機能を併せ持つ一体型の施設として運営しています。入居者さんのお部屋は完全個室です。

通常の訪問看護・介護ですと1日1回などと訪問が限られますが、医心館の場合は看護師・介護士が24時間体制で常駐しているため、もっと頻繁に入居者さんのもとを訪れ、怠りなく観察できるところが特徴です。

──看護師と介護士の人数比はどのくらいでしょうか?

まだ足りていない部分もありますが、基本的に入居者数と同数の看護師・介護士を配置することを目指しています。なので入居者50人ですと、看護師25人、介護士25人ですね。

──1対1ですか! それはかなり手厚いですね。入居者はどのような疾患の方が多いですか?

がんの末期の方が6〜7割を占めていて、あとは神経難病の方が多いですね。

治療を止めて「ここで死を迎えるんだ」と覚悟を決めて入居される方もいらっしゃれば、「治療を続けながらできるだけ長く生きよう」という方もいらっしゃいます。

医心館は入居者さんが最期を迎えるまでの、最善の生き方を一緒に考えていく場所だと思っています。

──入居者さんにとっては医心館が最期の住まいとなる可能性がある、と。

全員がそうではなく、中には改善されて退去される方もいらっしゃいますよ。

例えば褥瘡(じょくそう)の処置のために入居された方が回復されたり、気管切開した方の人工呼吸器が離脱できるようになって帰宅されたりということもあります。

「裁量を持って働く」看護師の仕事

──医心館に入社される看護師は、どういった経歴の方が多いですか?

急性期病院出身の方が多いです。医心館ではフィジカルアセスメントや医療処置をおこなう必要があり、急変時に察知できる観察力も求められます。ですので臨床経験3年以上を応募の要件としています。

ただ急性期やICU出身ですと、がん看護の経験が浅い方も少なくありません。その場合は入社後にがん看護に関する研修もおこなっていますので、入社してから知識を身につけていただくこともできます。

看護師の仕事内容

- バイタルサイン測定

- フィジカルアセスメント

- 個別的なケア

- 感染予防、排泄介助、保清、食事介助

- 医師の指示による医療処置

- 訪問診療時の医師への対応

- 看護記録の記載

- 意思決定支援、グリーフケアなど、ご家族を含めたケア

──“医師機能のアウトソーシング”が医心館の特徴だと思いますが、一方で医師不在の環境を不安に思う看護師の方もいるのでは?

たしかにいらっしゃいます。とくにまだ経験の少ない20代30代が「先生の指示がないのは不安」という理由で辞めてしまわれることもありますね。

でもその反面、看護師が裁量を持って取り組むことにやりがいを見出していただける方にとっては良い環境だと思います。

訪問診療の先生からの指示というのは包括的な内容なので、病院のように細かい指示やその場での相談ができません。その分、医心館では看護師が具体的な観察や処置の方針を立てる必要があります。特定行為を修了した看護師やナースプラクティショナー(診療看護師)に近い役割を担っているとも言えるかもしれません。

──それでも自信がないときや、判断に迷うというときはどうしたらいいでしょうか?

もちろん、チームの申し送りや相談の機会はあります。一人の判断ですべてを決めるわけではないので安心してください。

一人の看護師が情報収集したことを皆で共有したうえで、すぐに主治医に報告するか、あるいは次の診療時まで待つかなどを判断します。最終的な「Go」を出すのは看護管理者です。

──訪問診療の先生はどのくらいの頻度で訪問されるんですか?

入居者お一人ごとに1〜2週間に1回の頻度ですね。もちろん状態が急変したときなどは臨時の往診もあります。

一つの施設で複数人の医師と提携していて、入れ代わり立ち代わり誰かしら先生が出入りしているので、まったくの不在というわけではないんですよ。

「看護師・介護士チームのキャプテン」看護管理者の役割

──「最終的なGoを出すのは看護管理者」とのことですが、看護管理者にはどんな役割がありますか?

看護管理者は、訪問看護・訪問介護ステーションの管理者としてチームをまとめます。率先して現場にも入り、入居者さんの状態を一番把握している人です。

看護師や介護士がどういう動きをしているか、何に困っているかをよく見ていて、相談を受けたら応じ、わからないことがあれば自ら手本を示して指導する──そのような存在です。

──具体的な日々の業務はどんな内容ですか?

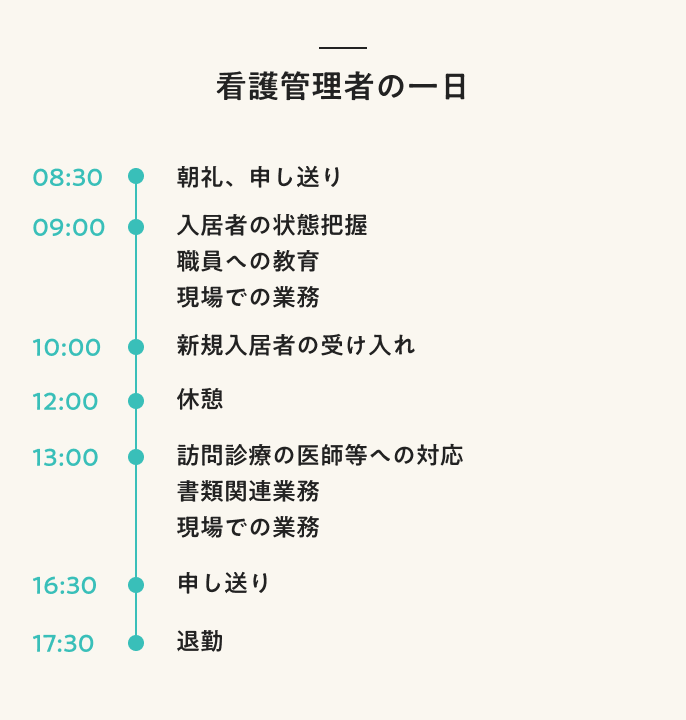

日によって変わりますが、例えば一日のスケジュールはこのような感じでしょうか。看護師は夜勤もありますが、看護管理者は日勤のみです。

そのほか病院や薬局など外部機関との連携、ご家族の対応、職員の業務・勤怠管理、請求管理など……正直なところ、やることはたくさんあります。

──現場のことだけでなく、管理職としてやるべきことも多いですね! 責任も大きそうです。

そうですね。ですが、例えばカスタマーハラスメントのような問題が起きた際には、法務やコンプライアンス部などの本社の専門家が対応を引き継ぐので、現場任せにはしていません。

医心館の良いところは、看護管理者が入居者さんや職員と関わることに集中できるよう、管轄外の出来事が起きた際には本社が引き受ける体制があるところだと思います。

病院の場合は本部の機能がそこまで強くなく、現場の看護師や医師が対応しなければならないケースも多いのですが。

──本部のサポート体制があるのは心強いですね。また医心館では看護師と介護士が協力してケアにあたるということで、その2職種をまとめる難しさもありそうですが……?

そうなんです、業務が重なりますのでね。看護師は医療ケアのプロとして、介護士は生活支援のプロとしてそれぞれ尊重しながらまとめることが大切ですが、ここのバランスが難しいです。

看護管理者は看護師なので看護師寄りの考えになりやすく、介護士から反発されてしまったり。そうならないように介護寄りを意識すると、今度は看護師たちが良く思わなかったり……と。

やり方は人それぞれですが、まずは職員のことをよく見て、話を聞き、困ったときには助ける。そういった姿勢で関係性を築いていくことが大切だと思います。

──看護管理者の一番のやりがいは何でしょうか。

繰り返しにはなりますが、包括指示のもと看護師の裁量でケアを実践できるというところですね。

医心館全体の方針はもちろんありますが、その施設ごとに入居者さんや関わる関係者は異なりますから。どういった看護・介護を提供しようか、入居者やご家族とはどう関わっていこうか、という方針を掲げられるのが管理者です。

──具体例を挙げると?

例えば、ご家族が後悔されないよう、亡くなる前の1週間を一緒に過ごせるように状態の悪化を予測して、ご家族にも説明しながら受け入れを調整することなどですね。

あとはペットに会いたいという入居者さんの希望を叶えるため、窓越しでの面会を実現したことや、お孫さんの結婚式に参列できない入居者さんがいらっしゃったときには、医心館の一室で簡易的な披露宴を開催したこともありました。

もちろん、それらをどうやって実現するか考えるのは管理者一人ではなく、看護師や介護士たち、チームみんなで意見を出し合い、考えていきます。

──入居者やその家族と密に関わり、寄り添える環境なんですね。

医心館では職員とご家族の役割がしっかりと分かれているからこそ、それができる環境なのだと思います。

自宅療養の場合だと、ご家族は何もかも自分たちでしなくてはと抱え込んでしまうと思います。でもご家族には身体変化や医療面のことはわかりませんので、その部分は看護師が担い、生活支援は介護士が担当します。そうやって役割分担することで、ご家族の心にもゆとりができ、入居者さんの気持ちを支えることに専念できます。

さらなる質の向上と、職員の働きやすさを目指して

──看護管理部部長として、大柴さんは今後どういったことに注力していきますか?

さまざまなバックグラウンドを持った職員が入社しますから、入社時のスキルは人それぞれなんですよね。今後はもっと全体の質を上げるために、本社が主催する研修の充実ですとか、教育体制に力を入れようとしています。

最近では私や専門看護師の資格を持った職員が、がん看護に関するオンライン研修を実施しました。今後はさらに知識を深める研修を増やしていきたいですね。

──福利厚生も気になるところですが、どういった制度がありますか?

一定の条件はありますが、退職金制度や社宅制度があります。ヘルプや研修で遠方からの通勤になる際の宿泊費や交通費は全額会社負担です。あと上場会社ならではのところで言えば、持株会制度もありますね。

社内制度・福利厚生

- 退職金制度

- 社宅制度(全国転勤の場合)

- 持株会制度

- 研修制度(オンライン研修等)

- 交通費支給

- 賞与年2回

- 社会保険完備

- 各種手当

──では最後に、読者の方にメッセージをお願いします!

![[PR]看護師中心のホスピス「医心館」だから実現できる、看護師が裁量を持って活躍する働き方](https://cdn.job-medley.com/tips/wp-content/uploads/2022/07/IMG_5127.jpg)