目次

1.高年齢者雇用安定法とは

高年齢者雇用安定法とは、高齢者の安定的な雇用の確保とその環境整備について定めた法律です。1971年に制定され、正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」です。就労意欲のある高齢者が年齢に関わらず能力を発揮できるよう、働く環境を整備すること、福祉を増進させることを目的としています。

なお、高年齢者雇用安定法のなかで指す高年齢者は、55歳以上の人で、中高年齢者は45歳以上とされています。また、船員や公務員はこの法律の適用外です。

急速に進む少子高齢化と人口減少を背景に、これまで複数回改正され、2025年4月にも3回目の改正法が施行されました。過去15年間における改正の背景とポイントを、次章で解説します。

2.高年齢者雇用安定法の改正ポイント

2013年施行の改正法

2013年度から老齢年金の受給年齢が引き上げられたことに伴い、年金を受け取るまでの期間も働けるよう、以下の内容へと改正されました。

- 60歳未満の定年設定を廃止へ

- 65歳までの定年引き上げ、継続雇用制度の導入、定年制の廃止のいずれかの実施義務化へ

- 中高年齢者離職時の措置の義務化へ

2021年施行の改正法

急加速的に進む少子高齢化を背景に、労働力の確保と社会保障費の抑制を目的に、働く意欲のある高齢者が活躍する機会を積極的に設ける内容が盛り込まれました。

- 70歳までの定年引き上げ、または継続雇用制度の創設、定年制の廃止のいずれかを努力義務へ

- 創業支援等の導入

- 70歳までの就業確保を努力義務へ

2025年施行の改正法

- 65歳までの雇用確保の完全義務化へ

2012年度までに、労使協定によって継続雇用制度の対象者を限定していた事業所は、2025年3月末までに段階的に制度の適用年齢を引き上げる経過措置が取られていました。経過措置の終了に伴い、4月からは以下いずれかの対応をおこなう必要があります。

- 定年制の廃止

- 65歳までの定年の引き上げ

- 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

今回の改正によって、必ずしも定年を65歳とするのではなく、65歳まで雇用の機会を与えることが義務化されました。つまり、定年は60歳を超えていれば法的には問題なく、もし60歳を超えた人が継続して働くことを希望した場合、65歳までその機会を提供する必要があるという内容です。

高年齢雇用継続給付金の縮小も

高年齢雇用継続給付金とは、60歳時点の賃金の75%未満で働く65歳未満の雇用保険加入者*に支給されるお金で、雇用保険法で定められています。これまでは、各月に支払われた賃金の15%を限度として支給されていましたが、2025年4月の改正法施行により上限10%へと縮小されます。今後は給付金を段階的に縮小し、廃止する方針も示されています。

また、給付金縮小に伴い、高齢者を雇用する事業主に対して支給されていた高年齢労働者処遇改善促進助成金も、2025年3月末をもって廃止となりました。こうした背景には、65歳までの雇用を確保する環境が整ってきたことがあります。

3.高年齢者雇用安定法で定める主な内容

高齢者雇用安定法では、主に以下の内容が定められています。

定年の年齢

事業主は、定年を60歳未満に設定することが禁じられています。これによって、労働者が60歳以下の場合、一定の年齢に達したことを理由に、一方的に解雇、降格させることはできません。ただし、高齢では難しくなるとされる坑内作業は対象外です。

雇用の確保

就業規則で定年を定めている事業所は、労働者の65歳までの安定的な雇用を確保するために、以下の措置のいずれかを取ることが義務付けられています。

- 定年の引き上げ

- 継続雇用制度の導入

- 定年の廃止

継続雇用制度には、定年退職した人と新たに雇用契約を結ぶ再雇用制度や、定年で退職とせずに継続して雇用する勤務延長制度があります。また、定年まで勤めた事業所だけでなく、子会社や関連会社などで引き続き雇用することも認められています。

再就職援助措置

会社都合で離職・解雇となった高齢者が再就職を希望する場合、事業主は再就職支援に努めることが求められています。具体的な支援内容は、以下のようなものがあります。

- 求職活動への経済的支援

- 求人情報の提供、再就職のあっせん

- 教育訓練のあっせん など

また、事業主は離職予定の高齢者が希望する場合、職務経歴やスキル、支援内容を記載した「求職活動支援書」を作成・交付しなければなりません。

ほかにも、1ヶ月以内に5人以上の高齢離職者が出た(予定含む)場合は、ハローワークに「多数離職届」を提出する必要があります。

シルバー人材センターの規定

高年齢者雇用安定法では、60歳以上の就労意欲のある人(会員)を対象に、働く機会を提供するシルバー人材センターについても、主に以下の内容が定められています。

- シルバー人材センターの指定要件

- シルバー人材センターがおこなう業務内容

- 業務範囲を拡大する際の業種・職種の指定方法

シルバー人材センターの指定要件は、高齢者の就業援助による福祉の増進を目的とした、一般社団法人または一般財団法人と定められています。

主な業務内容は、短期的または軽作業を希望する会員に対し、就業機会や職業の紹介・提供をおこなうほか、就業に必要な講習の実施です。また、地域のニーズに応じて、会員がおこなう業種や職種を増やす場合には、都道府県の指定を受ける必要があります。

4.高齢者雇用の現状と必要な対策

高齢者雇用の現状

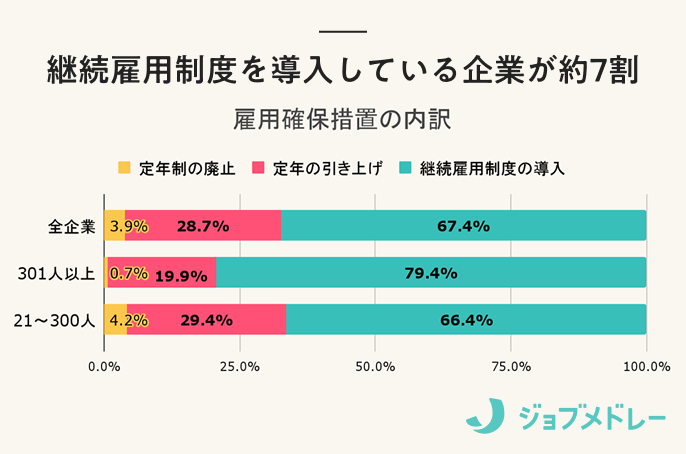

厚生労働省が2024年におこなった調査によると、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの事業所は99.9%という高水準でした。なかでも、継続雇用制度を導入している事業所が全体の67.4%を占めています。

事業所に必要な対策

2025年に実施された改正を踏まえ、事業所が取るべき対策は以下の3つです。

- 就業規則・求人の見直し

- 賃金を見直し

- 意向確認の実施

【就業規則・求人の見直し】

65歳までの雇用確保が義務付けられたため、継続雇用制度についての記載が就業規則にない場合は、見直しが必要です。また、高齢者雇用安定法第20条では、募集や採用にあたって65歳未満の上限を定める場合は、その理由を提示することが義務付けられています。そのため、正当な理由なく年齢制限をしている事業所は求人内容の見直しが必要です。

【賃金の見直し】

雇用保険法の改正により、高年齢雇用継続給付金が縮小されたため、改正後の賃金が適正か見直す必要があります。正社員と変わらない業務内容・時間であるにも関わらず、賃金が著しく低下するケースは見直しが求められます。

【意向確認の実施】

希望する全員に65歳まで働く機会を提供するため、労働者の意向を確認する必要があります。その際、継続的に働けること、賃金や業務内容に変更があればその説明をして、就労をサポートすることが大切です。

5.高齢労働者のスキル・希望を活かせる職場へ

高齢者雇用安定法は、働く意欲を持つ高齢者が活躍できる社会の実現を目的として、就業環境の整備について定めた法律です。少子高齢化の進行によって、労働力不足は深刻化しています。その対応策の一つとして、高齢者層の活躍は今後ますます重要性を増します。高齢労働者のスキルや希望を反映し、誰もが働きやすい環境づくりの推進が求められています。

参考

- e-Gov|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

- 厚生労働省|高年齢者雇用・就業対策