「アルバイト」と「パート」はよく見聞きする言葉ですが、両者の明確な違いは何なのでしょうか。

「学生はバイトで、主婦(主夫)はパート?」

「法律上の違いはあるの?」

こうした疑問について、労働問題の研究を専門とする専修大学の兵頭教授にお話を伺いました。「パート」と「アルバイト」という言葉の成り立ちと、イメージが定着した理由を探ります。

話を聞いた人

専修大学教授/NPO法人ワーカーズネットかわさき代表 兵頭淳史さん

九州大学大学院法学研究科博士課程単位取得。法政大学大原社会問題研究所嘱託研究員、専修大学経済学部講師・准教授、東京大学日本経済国際共同研究センター客員講師、ハーバード大学ライシャワー日本研究所客員研究員などを経て、2011年に専修大学経済学部教授。2017年よりNPO法人ワーカーズネットかわさき代表を務める。主な研究分野は、労働史・労使関係・社会政策論。

パートとアルバイトに違いはある?

──「パート」と「アルバイト」どちらもよく目にする表記ですが、違いはあるのでしょうか?

兵頭教授:両者に明確な違いはありません。法律的には、パートとアルバイトは区分されておらず、どちらも短時間勤務や有期雇用労働者として扱われているのが実情です。

──制度上の違いはないのに、なぜ「パート」「アルバイト」という呼び方が存在するのでしょうか?

事業所によっては、日数や時間があらかじめ固定されている働き方を「パート」、希望を出してシフトを組む働き方を「アルバイト」などと使い分けているケースはあります。ただし、これらはあくまで事業所の判断によるもので、法的な根拠はありません。

例えば、アルバイトであっても曜日や時間が固定の人もいますし、パートでもシフト制を採用しているところがほとんどのため、実質として同じ働き方といえます。

授業で「アルバイトはしてる?」と学生に聞くと、大抵は「している」と答えます。「では、パートは?」と尋ねると「していない」と返ってくる。ところが「両者の違いは?」と聞いても明快な答えは返ってきません。つまり、学生の間でもふたつの区別が曖昧なままに、「アルバイト=自分たち」「パート=自分たちではない」というイメージだけが根付いているわけです。

パートとアルバイトはいつ、どう広まった?

──実質的な違いはないのに、一般的に「パートは主婦」「アルバイトは学生」というイメージが根強く存在しているのはなぜでしょうか?

そうした背景には、言葉が広まった過程でそれぞれの働き方が異なっていたことが関係しています。

学生は学業の合間に短期間・不定期に働くことが多く、一方で主婦は決まった曜日・時間に働くことが多かった。この傾向が、それぞれ「アルバイト」「パート」という呼び方と結びつき、定着していったのです。

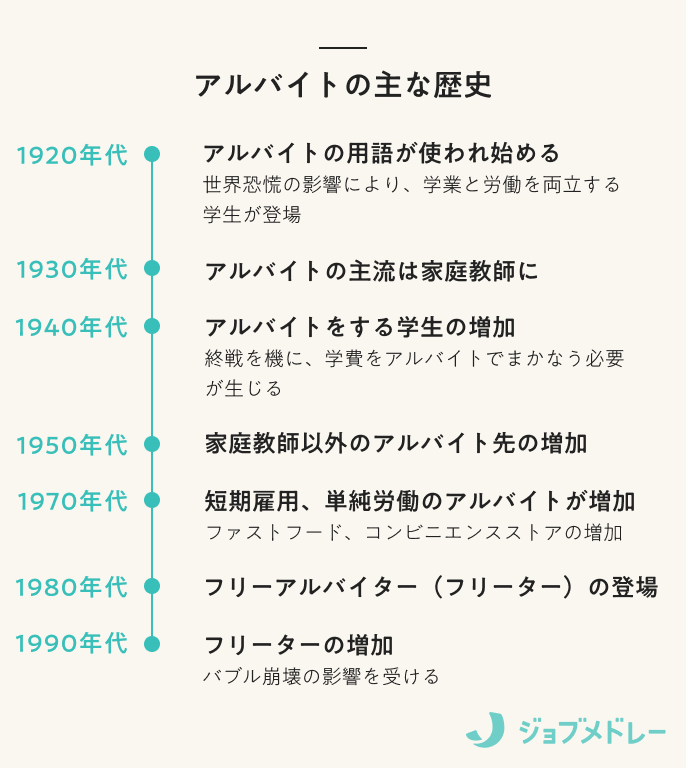

まず、アルバイトという用語が日本で使われ始めたのは、1920年代にさかのぼります。当時、旧制高等学校*の学生の間で広まったドイツ語の「Arbeit(労働)」が由来です。

当時高校に進学できたのは一部の人に限られていたため、知識を活かした家庭教師などで報酬を得ていました。

1930年代には、アルバイトといえば家庭教師を指すほどだったようです。

第二次世界大戦直後には経済的に厳しい状況に陥る学生が増加し、より多くの学生が学費と生活費をまかなうためにアルバイトをするようになりました。当時は学費がいまほど高くなかったため、アルバイトで授業料をまかなうことも可能だったようです。

1950年代には小遣い稼ぎのためにアルバイトをする学生が増え、飲食店など家庭教師以外の仕事をする学生も出てきました。この流れは60年代における大学の大衆化によって加速します。

70年代には、流通・サービス産業の分野でコンビニやファミリーレストラン、ファストフード店といった業態が登場し、急激な拡大をみせていきますが、学生アルバイトもこうした業種で働くことが主流になっていきました。事業所側も、短期を想定した代替可能な労働力として学生アルバイトを積極的に活用するようになっていったわけです。

──なるほど。こうして学生の労働イコール「アルバイト」と呼ばれるようになったんですね。では「パート」はいつごろ登場したのでしょうか?

パートはアルバイトよりも新しい概念で、英語の「part time job(短時間労働)」が語源の和製英語です。

パートという言葉が公に登場したのは、1950年代の中ごろです。高度経済成長期の直前にあたり、今後の需要を見越してデパートの大丸東京が、日中の3時間程度を想定したパートタイム労働者を募集したのが始まりとされています。当時の求人広告には「お嬢様の 奥様の 三時間の百貨店勤め」という表現があったことから、募集対象としては女性をターゲットとしていました。

当時の日本では、農村から都市部に人口が流入し、新中間階級の世帯モデルが浸透した時期でした。夫は会社勤め、妻は家事育児という役割分担が定着する一方、収入面から理想の暮らしを実現できないという現実もありました。そこで、家計を支えるために、パート労働を希望する主婦が増えていきました。

こうした背景により、1960年代から都市圏の既婚女性を中心とするパート労働者も急増し、70年代ごろまでは「パートといえば主婦の仕事」というイメージが定着していました。

なぜパートとアルバイトの違いがあいまいに?

──1980年代以降、「パート」と「アルバイト」の境界はどのように変化したのでしょうか。

80年代に入ると、「学校卒業後も企業に就職して終身雇用で働くという価値観に捉われない生き方を自ら選んだ人」という意味をもった概念として「フリーアルバイター(フリーター)」という言葉が現れます。しかし、90年代初めにバブルが崩壊すると就職氷河期が訪れ、就職したくてもできず、アルバイトとして働かざるを得ない人々が現れ、「フリーター」像も変化していったのです。これにより、学生中心だったアルバイトの担い手は、より幅広い年齢層・社会階層へと広がっていきました。

そして、90年代後半から2000年代にかけては、短時間雇用や有期雇用の仕事をいくつも掛け持ちして生計を立てる人々が増加します。こうして、昼間に女性がおこなう短時間勤務がパート、夕方以降に学生がおこなうのがアルバイトという区分の意味が、法的にはもちろん、実態としても薄れてきたと考えられます。

──なるほど。それぞれの違いがあいまいになっても、「パート」「アルバイト」の名称と旧来からのイメージだけは残っているということなんですね。

もちろん、先ほど述べたように、個別企業のレベルでふたつのカテゴリーを使い分けているケースは現在でも少なくありません。それに、時代の流れとともに両者の区分が全く無意味化したのであれば、どちらかの呼び方が淘汰される可能性もあったわけですが、ふたつの呼び名が現代に至るまで共存しているということは、非正規雇用の労働市場がいまでも重層的であることを示しているとも言えるでしょう。

パート・アルバイトを取り巻く課題は?

──ここまでは歴史的な変遷を伺いました。現在、パート・アルバイトを取り巻く労働環境の課題には、どのようなものがありますか?

かつては、パート・アルバイトだから通勤手当は出ない、従業員食堂も使えない、といったように、待遇や福利厚生面で正社員との間に差別があるのは当たり前でした。しかし、1993年にパートタイム労働法が制定され、2007年にはそれが大きく改正され、さらに2018年にパート・有期雇用労働法に発展するといった経緯を経て、現在ではパート・アルバイト労働者に対する不合理な格差を設けることは禁じられています。

しかし現実には、パート・アルバイト労働者の雇用は、正社員に比べていまなお著しく不安定な状況に置かれていますし、正社員と同じ仕事をしていても賃金・処遇面での格差があるといった問題も依然として残っています。

また、この法律で、パートタイム労働者を「1週間の所定労働時間が、フルタイム労働者と比べて短い者」と定義していますが、昨今では短時間正社員というカテゴリーも登場してくるなど、法律の名称が変わったことが示すように、正社員と非正規社員を区別する基準としては、所定労働時間よりむしろ雇用契約期間の有無が重要になってきたことにも注目することが必要ですね。

──たしかに、多様な働き方が認められるようになりました。働き方の選択肢が増えることは良いように見えますが、制度上の課題はありますか?

昨今増えてきているUber Eats配達員などのギグワーカー*やフリーランスも、しばしば「アルバイト」と表現されるにもかかわらず、形式上、雇用労働者ではなく個人事業主として仕事を請け負っています。したがって、労働者としての保障(労働時間の規制や社会保険・安全衛生基準など)が受けられず、収入も不安定になりやすいことが挙げられます。世界的にも「こうした人々を労働者として認めるべきか」は議論の焦点となっています。

一般的に「指揮命令下で働くのが労働者。仕事を受けるか否か、どのように仕事を進めるかについて自由に決められるのが個人事業主」とされていますが、もはやこの単純な区分では現実にそぐわない部分が出てきているわけです。労働者にも形式上ある程度の裁量が認められる場合は多いですし、ギグワーカーやフリーランスも実質的にはクライアントからの指揮や命令に従って働いていると見なし得る場合があるためです。

──パート・アルバイトとして働く高齢者や外国人も増えていますが、こうした労働者を取り巻く課題はありますか?

高齢者の場合、定年退職後に同じ事業所で継続して雇用される再雇用制度を使うケースもあります。ただし、合理的な理由がないのに定年前より大幅に賃金が減ってしまうケースもあり、問題視されています。

また、外国人の場合はとくに技能実習生制度のもとで働く人たちを中心に、劣悪な労働環境、職種変更や移動の制限を被っている労働者もいまだ数多くいます。年齢・性別や国籍を問わず公正な雇用・労働条件が保障されることが大切です。

安心して働くために

──働き方の多様化に伴い、今後パート・アルバイトのあり方は変化すると思いますか?

これまで時代に即してパート・アルバイトの位置付けが変化してきたように、今後も変わっていくでしょう。一昔前は、これら非正規の労働は主婦や学生が担うものというイメージだったわけですが、今後は生活のため、家計補助のため、定年後の生きがいのためなど多様な目的のために、年齢・性別を問わずさまざまな人が働き手になります。

その結果、働き手の生活状況に応じてシフトを組む必要が出てくるなど、複雑な調整が必要となる可能性があります。事業所には、多様な人が働きやすい環境を整えることが求められていると言えます。

──それでは最後に、今後パート・アルバイトとして働く際に注意すべきポイントを教えてください。

まずは、契約内容・労働条件をしっかり確認することです。雇用期間の有無、勤務地や仕事内容、労働時間、賃金・諸手当などを事前にきちんと確かめましょう。

次に、困ったときの相談先を把握しておくことも大切です。ネットで「労働問題 相談先」などと検索すれば、公的機関、地域の労働組合、NPOと多くの窓口が出てきますが、相談内容に応じた適切な窓口を知っておくと安心です。

そして、職場でのコミュニケーションを大切にすることです。人間関係のトラブルのある職場で働く人やギグワーカーなどにとっては難しい課題となることもあるかもしれませんが、オンラインツールなども活用しながら、同じ職場や職種で情報や話題を日頃から共有しておくことは、何か問題が起こったときの解決や、労働条件を改善するための近道になるでしょう。