目次

密着した人

![]()

児童発達支援管理責任者 山腰さん

高校卒業後、保育士資格と介護資格を取得。就職後は、介護施設や障がい者就労支援、放課後等デイサービスなど、福祉分野で幅広い経験を積む。2011年にサービス管理責任者を取得。産休・育休を経て保育士として復職後、重症児デイ Patto Pottoに転職。現在は児童発達支援管理責任者として勤務している。

児童発達支援管理責任者とは?

児童発達支援管理責任者(通称・児発管)は、個別支援計画の作成や保護者との連携、スタッフへの指導など、施設の運営全体を見渡す役割を担っています。

▼動画で密着インタビューを見る!

【9:40】出勤

東京都中野区の重症児デイPatto Potto(パットポット)に勤務する児童発達支援管理責任者の山腰さんに密着しました。

Patto Pottoは0歳から18歳までの重症心身障がい児と医療的ケア児を対象としたデイサービスで、午前から児童発達支援、午後から放課後等デイサービスを提供しています。

出勤したらこの日の利用者の送迎時間を確認。複数箇所へ同時に迎えに行くことや、迎えに行きながら利用者を送ることもあるため、日によって送迎のスケジュールが複雑になることもあります。

【10:00】午前の利用者到着

利用者が到着したら、体調を確認しながら到着時の写真を前後から撮影。医療機器のセット方法やほかの利用者との荷物の取り違えを防ぐためです。

利用者を迎え入れたあと、看護師が利用者のバイタルチェックや、トイレ・水分補給の介助をおこないます。その間、山腰さんは個別支援計画を作成します。

【10:15】申し送り確認

保護者とのやり取りはオンライン連絡帳を介しておこなわれます。その日の体調や自宅での様子、与薬の変更などの申し送りをスタッフと共有します。

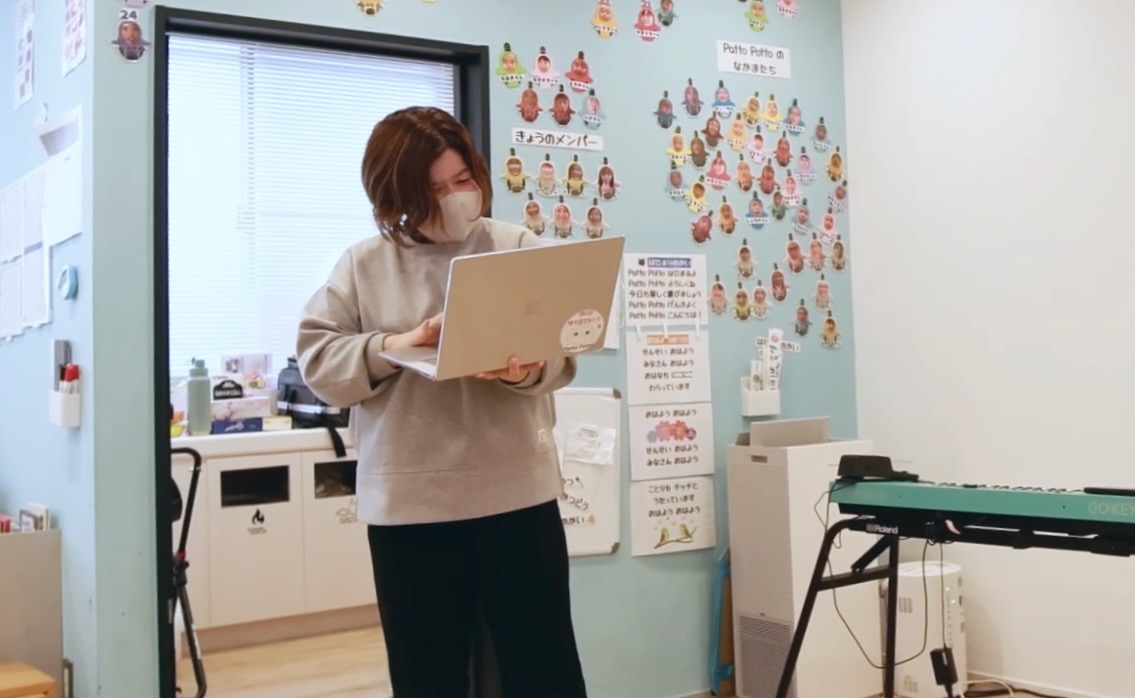

【10:20】午前の活動

活動の始めにおこなう「はじまりの会」は、決められた歌やダンスによって安心感や心地いい雰囲気をつくることで、生活のリズムを整えることを目的としています。山腰さんはピアノを弾きながら歌をうたいます。

はじまりの会のあと、この日はボールを用いたスイカゲームをおこないました。利用者をサポートしながらボールを投げたり、転がしたり、さまざまな工夫が施されています。

児発管でありながら保育士のように歌やピアノ演奏もする山腰さん。その活動の理由をこのように語ります。

山腰さん:子どもと関わらないと親御さんと話すとき実感を持って話せませんし、ちゃんと共感できない気がするんです。ご自宅での様子を聞いて「その様子が目に浮かびます!」のような実感を持って仕事をしたいので、現場に立つことを大事にしています。

【12:00】お昼休憩

事務所で持参したお弁当をいただきました。

【13:30】午後の活動準備

休憩を終えたら午後の活動準備です。ほかのレクリエーションで利用した道具をアレンジして新しい活動に使用します。

【14:00】午後の利用者到着

午後の利用者が到着したら写真撮影や体調チェックなどをおこないます。この日は午前と午後合わせて5名が利用しました。

【14:15】申し送り確認

オンライン連絡帳で共有される申し送りをスタッフと共有します。「ボトックス注射の効果で腕の緊張がゆるんでいる」という内容だったので、実際に手を握りながら確認します。

【14:30】午後の活動

午前と同じくはじまりの会をおこない、ボールを用いたレクリエーションをおこないました。

【17:15】退勤

この日は17:15に退勤した山腰さん。一日お疲れさまでした!

山腰さんに聞く「児発管ってどんな仕事?」

一日の業務に密着しながら、児発管の仕事について伺いました。

──児発管の仕事のやりがいは何ですか?

利用してくれる子どもたちやご家族の背中を、そっと押せることです。ここを利用する子どもたちはとても繊細なので、保護者の方々は「安全に生活させたい」という思いを強くお持ちなんです。

先日、経管栄養のある利用者さんのお母さんから「何を食べさせたらいいかまだ見つけられていない」とご相談をいただきました。ちょうど施設にいくつかのとろみ剤があったので、それをお渡ししつつ、「何を食べるかより、まずは“食べるリズム”をつけてみませんか?」「こんな方法も試してみませんか?」とご提案しました。

迷いや不安に寄り添いながら、小さなきっかけを一緒に見つけていけることが、この仕事の魅力だと思います。

──その一方で、難しさを感じる瞬間もあるのでしょうか?

ありますね。この仕事は正解がないので、「本当にこれでいいのかな?」と常に考えています。たとえば個別支援計画。実際におこなっていることを確認しながら書いているんですが、「内容が薄いかも……」と思ってしまうときがあります。とはいえ、その子の状況と保護者の意向、そして現場での所感がかけ離れないよう、バランスを取ることを意識しています。

──他機関との連携で心がけていることはありますか?

皆さんいろいろな事業所を利用されているので、どこで何をしているか、それぞれ見立てが違っていると、お子さんにとってストレスになってしまうんです。

だからこそ、できるだけ支援内容は揃えたいと思っています。「この子にとって良いことは、ここでもやってあげたい」と保護者の方や相談支援事業所にお伝えしています。

──具体的には、どんなことですか?

たとえばスプーンの種類だったり、トイレに座らせるタイミングや声かけの方法だったり。ご家庭やほかの施設で定着させたい習慣があれば、ここでも取り入れるようにしています。

──児発管はどのような人に向いている仕事だと思いますか?

お子さんや保護者さんから「声をかけやすい」と思ってもらえることが大切です。あとは、生活全体をイメージできること。1週間の生活リズムや、ほかの施設での過ごし方、今後のライフステージまでを想像しながら関われる人が向いていると思います。

▼動画で密着インタビューを見る!

取材協力:重症児デイ Patto Potto