目次

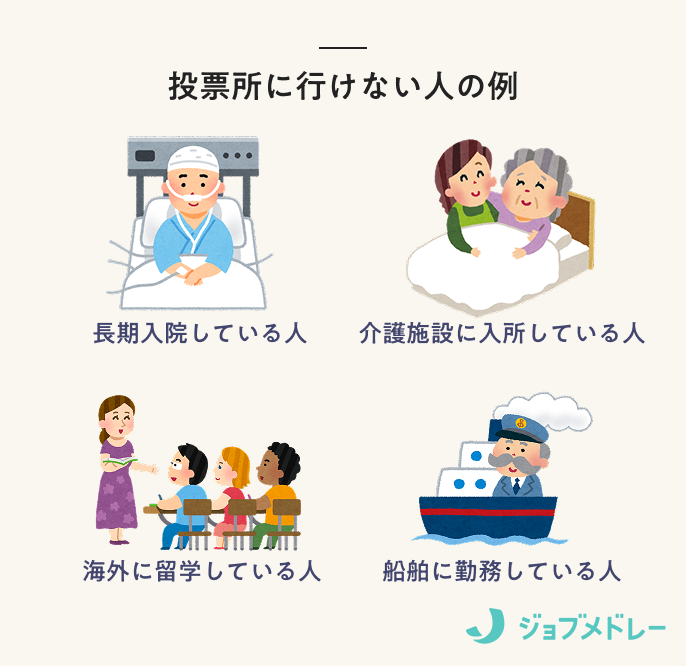

選挙当日、投票所に行けない人はどうするの?

投票日、仕事や旅行などで投票に行けない人には「期日前投票」という制度がありますが、「入院している」「家族の介護で外出できない」など、投票所に行くこと自体が難しい人もいます。そうした人のためにさまざまな投票制度が設けられています。

1. 自宅から郵送で投票できる「郵便等による不在者投票」

病気や障がいなどで外出が難しい人は、自宅から郵送で投票できる制度を使えるかもしれません。これを「郵便等による不在者投票」といいます。

この制度を使うには、あらかじめ「郵便等投票証明書」という書類を選挙管理委員会からもらっておく必要があります。

対象となる人:

- 身体障害者手帳を持っていて、両足や体幹に重い障がい(1級・2級など)がある人

- 心臓・じん臓・呼吸器・肝臓などの障がいが1級〜3級と記載されている人

- 介護保険の「要介護5」の認定を受けている人

- 戦傷病者手帳を持っていて、同様の重い障がいの記載がある人

※詳しくは、お住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票の流れ:

- あらかじめ選挙管理委員会に連絡し、「郵便等投票証明書」の交付を受ける

- 選挙が近づいたら、投票用紙を郵送で取り寄せる

- 自宅で投票用紙に記入し、封筒に入れて選挙管理委員会に返送する

参考:総務省「郵便等による不在者投票ができます」

2. 書くことができない人のための「代理記載制度」

重い障がいや病気によって、自分の手で投票用紙に記入することができない人のために、「代理記載制度」があります。

これは、あらかじめ届け出た代理人が本人の代わりに記入する制度です。ただし、利用できるのは「郵便等による不在者投票」の対象者のうち、条件にあてはまる人に限られます。

対象となる人:

- 郵便等による不在者投票の対象者で、身体障害者手帳に、上肢(手や腕)や視覚(目)の障がいが1級と記載されている人

- 戦傷病者手帳で、同様の重い障がいの記載がある人

※詳しくは、お住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

代理記載の流れ:

- 郵便等投票証明書とあわせて、代理記載制度を利用する申請をする

- 代理で書く人(代理記載人)を決め、選挙管理委員会に届け出る

※代理記載人は、選挙権を持っている人で、事前の同意書・宣誓書が必要です - 選挙が近づいたら、代理記載人が投票用紙を取り寄せる

- 本人の意思にしたがって代理記載人が投票用紙に記入し、封筒に入れて返送する

参考:総務省「2.郵便等による不在者投票における代理記載制度」

3. 病院や施設で投票できる「指定施設での不在者投票」

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や介護施設に入所してる人は、その施設内で投票できます。これを「指定施設での不在者投票」といいます。

対象となる人:

- 不在者投票ができると認められた病院や施設に入院・入所している人

- 投票期間中もその施設に滞在している人

※入院・入所する施設が対象かどうかは、病院・施設の職員や、自治体の選挙管理委員会にご確認ください。

投票の流れ:

- 投票を希望することを施設の職員(施設長など)に伝える

- 施設の管理者が、本人の住民票がある市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求する

- 選挙管理委員会が、投票用紙などを施設長宛てに送付する

- 施設内で、施設長の管理のもと投票をおこなう(ベッドの上でも可能)

- 施設長が、記入済みの投票用紙を封筒に入れて選挙管理委員会にまとめて返送する

参考:港区「指定施設での投票」

4. 出張先や帰省中でも投票できる「滞在地投票」

選挙の時期に、仕事の出張や単身赴任、入院、帰省などで住民票がある場所に戻れないこともあるかもしれません。そんなときは、今いる場所で投票できる制度があります。これを「滞在地投票」といいます。

対象となる人:

仕事や出産、入院、旅行などで住民票のある市区町村から離れている人

投票の流れ:

- 住民票のある市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙の交付を申請する

- 投票用紙が今いる場所(滞在先)に郵送される

- 滞在先の選挙管理委員会の指定する場所で、投票用紙を封筒に入れ、係の人に渡す

封筒に入れられた投票用紙は、本人の選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ送付されます。また、一部自治体では、マイナンバーカードを使ったオンライン請求も可能です。

参考:足立区「不在者投票 滞在地での投票」

5. 海外から投票できる「在外選挙制度」

仕事や留学などで海外に住んでいても投票できる制度があります。それが「在外選挙制度(在外投票)」です。

対象となる人:

- 海外に住んでいる日本国籍の人

- 「在外選挙人証」を持っている人

この制度を利用するには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録申請が必要です。登録が完了すると「在外選挙人証」が発行されます。

在外選挙人名簿登録の方法:

登録の申請は、次のいずれかでおこなえます。なお、申請の際は、パスポートやマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。

【出国前】

日本の市区町村で、転出届とあわせて申請する(出国時申請)

【出国後】

居住地を管轄する日本大使館や総領事館などで申請する(在外公館申請)

投票する3つの方法:

(1)在外公館投票

海外の日本大使館・総領事館に行き、その場で投票します。

(2)郵便等投票

在外選挙人証を添えて投票用紙を請求し、自宅で記入して郵送で返送します。

(3)日本国内での投票

一時帰国中でも、一定の条件を満たせば国内の指定場所で投票できます。

参考:総務省「出国時申請は平成30年6月1日より開始しました!」

6. 船員が投票できる「洋上投票」

長期間航海している船員も投票所に行くことができません。そんな人のために、船の上からファックスで投票できる制度があります。これを「洋上投票」といいます。

対象となる人:

- 指定船舶に乗って日本国外の区域を航海する船員

- 外国を出航する指定船舶に乗船する船員

- 実習中の学生なども含まれる場合がある

投票の流れ:

- 出航前に、船員が洋上投票を希望していることを船長に申出する

- 船長が、船員の住民票のある市区町村の選挙管理委員会に申請する

- 選挙管理委員会から、投票送信用紙や選挙人名簿登録証明書などが交付される

- 船内で、船員が投票用紙に記入し、ファクスで送信する

- 投票後、紙の投票用紙は封筒に入れて保管し、帰港後に提出する

参考:総務省「洋上投票の手続のながれ」

7. 南極から投票できる「南極投票」

南極で調査活動に参加している人も、選挙のときに投票所へ行くことはできません。そんな場合に使えるのが、南極からファックスで投票できる制度「南極投票」です。

対象となる人:

国の南極観測事業に従事する組織に所属している人(南極観測隊の一員として長期間現地に滞在している人)

投票の流れ:

- 投票を希望する隊員は、あらかじめ申出をおこない、必要な書類の交付を受ける

- 投票前に、不在者投票管理者(隊長)が用紙の必要事項を記入・署名する

- 投票当日、隊員が投票用紙に記入する

- 指定されたファクス番号宛に、記載済みの投票用紙を送信

- 送信後、投票用紙を封筒に入れて封をし、必要事項記載部分を封筒に貼付し、隊長に提出

参考:豊明市「南極投票」