1.スポーツインストラクターとは

1-1.スポーツインストラクターの定義

1-2.スポーツインストラクターの就業先

2.スポーツインストラクターの仕事内容

3.スポーツインストラクターになるには

3-1.特別な資格は必要ない

3-2.スポーツインストラクターを目指す一般的なルート

3-3.役立つ民間資格はある?

4.スポーツインストラクターの年収・給料

5.スポーツインストラクターの将来性

5-1.売上は回復の兆し

5-2.シニア向けサービスの需要に注目

1.スポーツインストラクターとは

1-1.スポーツインストラクターの定義

スポーツインストラクターは、スポーツの技術指導をする専門職です。スポーツジムでマシンの使い方を教えたり、フィットネスクラブでダンスレッスンをしたり、スイミングスクールで泳ぎ方を教えたり、さまざまなスポーツ分野・場所で働いています。

スポーツインストラクターとよく似た職業に「スポーツトレーナー」がありますが、この2つの仕事は指導内容に違いがあります。スポーツインストラクターの指導内容は技術面がメインですが、スポーツトレーナーは技術指導のほかにも日々の体調管理やリハビリなど、より広範囲にサポートします。一般的にプロのスポーツチームや実業団と契約して指導する人は「スポーツトレーナー」と呼ばれることが多いです。

1-2.スポーツインストラクターの就業先

スポーツインストラクターのおもな就業先は、全国各地にあるスポーツジムやフィットネスクラブです。そのほか、スイミングスクールやダンススクール、ヨガスタジオ、エアロビクススタジオ、子ども向けの体操教室、市町村が運営する総合体育館や福祉施設などで働いています。

また屋内施設に限らず、屋外でおこなうスキーやスノーボード、サーフィンなどの指導者も、総称して「スポーツインストラクター」と呼ばれています。

pointスポーツジム:筋力トレーニングやランニングのためのマシンが設置された施設。トレーニングジムやトレーニングルームとも呼ばれる。民営のジムのほとんどは会費制だが、公営のジムは1回300〜500円程度の価格で利用できる。

フィットネスクラブ:スポーツジムにあるマシンに加えて、プール、スタジオなどがある複合施設。スポーツクラブとも呼ばれる。フィットネスとは「健康や体力の維持・向上を目的としておこなう運動」を意味しており、トレーニング以外にもダイエット、健康維持などを目的として、幅広い年齢層が利用する。

2.スポーツインストラクターの仕事内容

スポーツインストラクターは、スポーツに関する技術・専門知識を活かしてさまざまな仕事をします。施設によって違いはありますが、おもな仕事を紹介します。

■トレーニング指導

施設の利用者がスポーツを楽しく、安全に続けられるようにトレーニング指導をおこないます。勤務中はトレーニングマシンの使い方について、正しい理論にもとづいてアドバイスをおこないます。フロアを巡回しながら利用者に声をかけ、正しい姿勢で運動できているか、具合の悪そうな人がいないか確認することも大切な仕事です。

■トレーニングメニューの作成・提案

施設に通う目的は、ダイエットや健康増進、リハビリテーション、肉体改造など幅広く、利用者の性別・年齢層もさまざまです。そのため、入会後の初回利用時に身体測定・カウンセリングを実施して、測定データと利用者の希望に合わせてトレーニングメニューを作成し、今後の計画を提案します。

■スタジオレッスン

スタジオを併設しているフィットネスクラブなどでは、エアロビクスやヨガ、ダンス、格闘技の動きを取り入れたエクササイズなど、さまざまな内容のレッスンをおこないます。個々の能力・経験によって特定のレッスンをおこなうケースもありますが、1人で複数のレッスンを担当することもあります。

■怪我の予防・応急処置

利用者がケガをしないように、運動前にはストレッチを実施し、運動後には身体のケアを呼びかけます。万が一怪我人が出てしまった場合には、アイシングなどの応急処置を施します。急病人や怪我の状態が重い人は無理に動かさず、医療機関への迅速な連絡が必要です。

■マシンの点検・清掃

利用者が安全にトレーニングをおこなえるよう、毎日マシンの点検とメンテナンスを実施して、不具合があった場合は専門業者へ修理に出します。使い終わったマシンにアルコール消毒をしたり、ロッカールームを清掃したり、施設内の衛生面にも配慮します。

3.スポーツインストラクターになるには

3-1.特別な資格は必要ない

スポーツインストラクターになるために、特別な資格や必須の学歴はありません。そのため、スポーツジムやフィットネスクラブなどの採用試験に合格すれば働くことができます。以下で一般的なルートをご紹介します。

3-2.スポーツインストラクターを目指す一般的なルート

■専門学校・短期大学で学ぶ

スポーツインストラクターを目指すうえで、もっとも一般的なのがスポーツ・健康系の専門学校や短期大学で学んで、スポーツジムやフィットネスクラブに就職するルートです。

専門学校・短期大学では、「スポーツインストラクター科」や「健康スポーツ科」などで1〜2年間のカリキュラムを履修します。医療や調理、美容系などの専門学校には、夜間部や通信課程を設けているところが多いですが、スポーツ系の専門学校のほとんどは昼間部のみとなっています。学費は150〜200万円程度かかります。

スポーツの基礎理論や指導方法を短期間で効率よく習得できるため、目指したいキャリアがある程度固まっていて、早い段階で現場経験を積みたいという人に向いています。

■4年制大学で学ぶ

体育系、健康系、医療系の大学で4年間学んで、スポーツインストラクターになることも可能です。こちらは「4年間勉強する中でキャリアを固めたい」「国家資格の取得も視野に入れたい」という人に向いています。

■アルバイトとして働きながら学ぶ

スポーツジムやフィットネスクラブで、アルバイトとして経験を積んで、インストラクターを目指す方法もあります。未経験で応募する場合、最初の仕事は受付での「接客」や「清掃」などがメインになるため、面接では人柄や体力などをアピールすることが大事です。

3-3.役立つ民間資格はある?

ここではスポーツインストラクターとして働くうえで役に立つ民間資格を紹介します。

■日本スポーツ協会公認 アスレティックトレーナー

公益財団法人日本スポーツ協会(JSPO)が発行する民間資格。プレーヤーの安全・健康管理、スポーツ外傷・障害の予防、救急対応、アスレティックリハビリテーションおよび体力トレーニング、コンディショニングなどの知識・技術を証明します。

資格を取得するには、日本スポーツ協会が承認する認定校で所定のカリキュラムを修了する、または日本スポーツ協会のスポーツ指導者養成講習会を受講して試験に合格する必要があります。

日本スポーツ協会の養成講習会の受講には、協会加盟団体(都道府県体育・スポーツ協会、中央競技団体等)からの推薦が必要となるため、これから進学予定の人は認定校一覧を参考にしてみてください。

(参考)

■日本トレーニング指導者協会認定 トレーニング指導者

日本トレーニング指導者協会(JATI)が発行する民間資格。トレーニング指導者として必要な知識と技能を証明します。資格はスポーツ選手・一般人への指導を目指す「トレーニング指導者」以外に、アスリートなどへの指導を目指す「上級トレーニング指導者」、国際レベルのトップアスリートなどへの指導を目指す「最上級トレーニング指導者」があります。

基礎資格を取得するには、日本トレーニング指導者協会の正会員となり、養成講習会を受講し、認定試験に合格する必要があります。

(参考)

4.スポーツインストラクターの年収・給料

2024年12月時点でジョブメドレーに掲載されているスポーツインストラクターの平均給料は次のとおりでした。なお残業手当や賞与など月によって変動する金額は含みませんので、実際に支給される金額はこれよりも高くなる可能性があります。スポーツインストラクターの給料の一例として参考にしてください。

|

下限平均 |

上限平均 |

総平均 |

|

|---|---|---|---|

|

パート・アルバイトの時給 |

1,163円 |

1,560円 |

1,361円 |

|

正職員の月給 |

23万687円 |

39万1,262円 |

31万974円 |

|

正職員の年収* |

322万9,618円 |

547万7,668円 |

435万3,636円 |

5.スポーツインストラクターの将来性

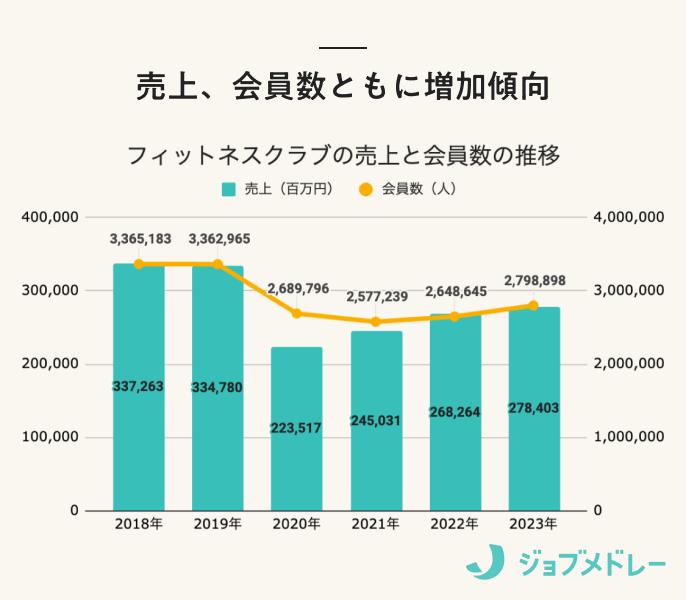

5-1.売上は回復の兆し

近年のスポーツ志向・健康志向の高まりにより拡大傾向にあったフィットネスクラブ市場。新型コロナウイルスの流行により2020年は売上・会員数ともに大きく落ち込みましたが、2021年以降、会員数、売上ともに回復傾向にあります。

経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」より作成

新型コロナ生活調査(第1〜5回、第一生命経済研究所)によると、感染拡大後に中断した運動・スポーツを再開した人は53%で、残りの47%は再開していません。運動不足だと感じている(71.5%)、運動不足を解消する方法がわからない(45.1%)割合も依然として高止まりしており、体を動かす意欲や運動不足への危機感は高いことがわかります。

5-2.シニア向けサービスの需要に注目

また、65歳以上の高齢者の体力が向上傾向にあり、健康寿命も延びています。10〜20年前よりアクティブなシニア世代が増えているため、フィットネス市場においても高齢者の会員(利用者)の存在感が高まりそうです。

内閣府「令和6年高齢社会白書」第1章第2節より引用

今後、スポーツインストラクターには、スポーツの知識と経験を活かして介護予防メニューを考案するなど、高齢化が進むシニア層を意識した取り組みも期待されます。そのため、これからスポーツインストラクターを目指す人は、リハビリ系の国家資格や介護系の資格の取得を視野に入れてみるのもよいでしょう。就職・転職を考えている人はぜひ参考にしてみてください。

■スポーツインストラクターの転職体験談もチェック!!