薬剤師とは

医薬品全般の知識を活かし、身近な薬の専門家として人々の健康をサポートする職業です。医師の処方箋に基づく調剤や服薬指導、医薬品の管理・販売をはじめ、幅広い役割を担っています。

薬剤師になるには国家試験に合格し免許を取得する必要があり、受験資格を得るためのルートは主に2つあります。詳しくは「薬剤師になるには」をご確認ください。

なお、なるほどジョブメドレーでは、薬剤師の働き方や待遇などを紹介しています。こちらの記事もあわせてご覧ください。

>薬剤師とはどんな資格? 仕事内容、なり方、年収などを徹底調査!

話を伺ったのは新卒薬剤師のMさん

──Mさんは現在薬局薬剤師として働かれているんですか?

週4日で薬局薬剤師をして、週1日で社内の新規事業開発の活動をしています。

──多岐にわたって活動されているんですね。Mさんは昔から薬剤師を目指していたんですか?

実は一番最初は薬剤師になりたかったわけではなかったんですよね。薬剤師を目指したきっかけは祖母や母から薬剤師の存在を教えてもらったことでした。

──それまでは別の夢があったんですか?

小学生の頃は教師を目指していたんです。

小学校1~2年生の担任の先生が大好きで憧れていたんですよ。あとは私自身、小さい頃から誰かに教えることが好きでしたし、周りからも「教えるのが上手だね」って言われていて自信にも繋がっていたんです。

でも母からは反対されまして……!

──反対された理由は何だったんですか?

私が女性ということもあり、母としては資格を持って欲しかったようなんです。もちろん教師も資格ではあるんですが、都道府県ごとで採用試験が違うので「将来結婚や出産で働く場所が変わるときに大変なんじゃないか」って母なりに考えてくれたみたいで。

それで、母や祖母から「薬剤師はどうだ」って話をされて、「そんな職業があるんだ」って思ったのが薬剤師との最初の出会いです。

──それで薬剤師を目指すように?

もともと私は「ありがとう」の言葉が好きで、「人から感謝される仕事ってなんだろう」って考えたときに、わかりやすかったのが医療系だったんですね。

それで高校生のときに「そういえば母や祖母が言ってた薬剤師ってあったな」って思い出して。大学の薬学部に進んで薬剤師になりました。

──Mさんご自身もお母さんも納得するかたちで進路が決まったんですね。

薬剤師の「師」と教師の「師」が同じということもあって、「先生であること」には変わりがないなって自分の中でも落とし込めました。

教える対象がおじいちゃんおばあちゃん~赤ちゃんまで広がって、伝える内容も「生活のこと」「お薬のこと」など幅広く関わることができる職業なんだなって。

勉強方法について ─「科目横断」を意識した「なんでもノート」が活躍─

──Mさんが合格した第106回薬剤師国家試験は2021年2月でしたが、本格的に国試の勉強を始めたのはいつ頃ですか?

自分自身のスイッチが入ったのが2020年の8月ぐらいでした。比較的遅いほうだと思います(笑)。

──スイッチが入ったのは、なにかきっかけがあったんですか?

8月にスイッチが入ったきっかけは、「半年後に国家試験だし、そろそろスイッチ入れないとまずいな」って思ったのと、友達と話すなかで、周りがすごく気合が入っているなっていうのを感じはじめたことです。

6年生(2020年)の5月くらいからから、学校で国試対策の授業があったので勉強自体はしていたんですが、学校から与えられたものだとか最低限のことをこなす感じでした。なので気持ちとして完全にエンジンが入っていたかと言われるとちょっと怪しいなって。

──学校での国試対策の授業はどんな内容だったんですか?

過去問をベースに要点がまとめられた講義を受けて、演習をするパターンもありましたし、過去問の解説をする先生もいました。

でも授業での国試対策は学校よりも、学校と提携している予備校のオンライン授業がメインでしたね。

──予備校のオンライン授業はどんなものだったんですか?

動画で授業があって、授業内容を確認するテストがあってというものでした。

でも私は動画を見るのが本当に苦手で……。過去問演習をメインに勉強してました。自分で手を動かして過去問を解きつつ、わからなければテキストや参考書で調べる、というサイクルで勉強していましたね。

──動画のどういった部分が苦手だったんですか?

画面を見ながら学習するのがもともと苦手だったんです。

画面を見るよりも、何がわかってるのか・わかってないのかを先に把握したかったので、まず過去問を解いて、わからない問題のところを勉強してました。

それでもわからないときや、「ここはきっと動画で見たほうがわかりやすいな」ってところは動画を使って勉強していましたね。

──過去問をメインに、ところどころ動画を利用していたんですね。過去問は市販のものを買ったんですか?

学校からの指定で、予備校の参考書一式をそろえました。

私はたまたま予備校がやっていたイベントの抽選キャンペーンで当たって、その参考書一式をプレゼントでいただきました。買うとなると総額3万2千円くらいですかね。

──それはラッキーですね! ほかにも学校指定のテキストなどはありましたか?

学校で無料で提供されていたものになりますが、薬ゼミ(薬学ゼミナール)が出している『33医薬品』は2020年の5月から愛用していました。

国試の試験内容が、科目と科目をつなぐような科目横断型の内容になっていているんですが、このテキストも科目横断的に書かれていて。

──科目横断的なテキストというのは?

例えばロキソプロフェン(ロキソニン)だったら、ロキソプロフェンについて科目ごとに説明されているんです。

物理からの視点で必要なこと、化学からの視点で必要なこと、薬理学的な作用はどうか、薬物動態的にどうか、など。

このテキストに重要なことを書き込めば、「自分だけのオリジナル参考書」になるなって気付いて。なのでどんどん書き込みをしてました。

──学校で提供された『33医薬品』が国試対策に活躍したんですね。ご自身で購入した問題集などはありますか?

必須問題対策の問題集を買いました。薬学教育センターが出している『必須問題Ⅰ 2021』を買いましたね。

私は必須問題*の物理・化学・生物が得意じゃなくて。でも必須問題ということはそれだけ基礎的で大事な部分であり、必須ができなければ応用もできないんですよね。

なのでまずはこの問題集をやりこむことで、基礎的な知識を身につけて応用に発展していけたらいいなって思ったんです。たしか2020年の9月~10月に購入した気がします。

──購入の決め手は周りからのおすすめですか?

いえ、自分で調べました。

国家試験対策について詳しく情報発信している薬剤師さんのブログに書いてあって。「いいなこれ」と思って購入しました。

──そういった情報発信をしている「アカウント」なんかも参考にされたんですか?

そうですね、たくさんは見てないんですけど、友達から聞いたものは調べたりしましたね。

あ、友達から教えてもらった記憶系のアプリですごく優秀なものがあって! 『reminDO』というアプリなんですが……。

──初めて聞きました!

「忘却曲線」を利用したアプリで、覚えたいことを事前に登録しておくと、「人が忘れるタイミング」で問題として出題してくれるんです。

同じ問題を5回やってちゃんと覚えたら、もう出てこないっていう仕組みですね。

この『reminDO』は国家試験の1ヶ月半前に友達が見つけて教えてくれました。

アプリ内でフォロー・フォロワーがあって、自分以外のユーザーが登録した問題も活用できるんです。友達みんなで協力して、覚える数を増やしていって頑張ってましたよ。

──追い込みの時期にぴったりのアプリですね。

そうなんですよ。記憶を定着化できるので直前の時期にやって良かったと思います。

薬学に関係なく、いろんな「覚えたいこと」に使えるのでおすすめです。

──覚えたい内容はノートにまとめることもしましたか?

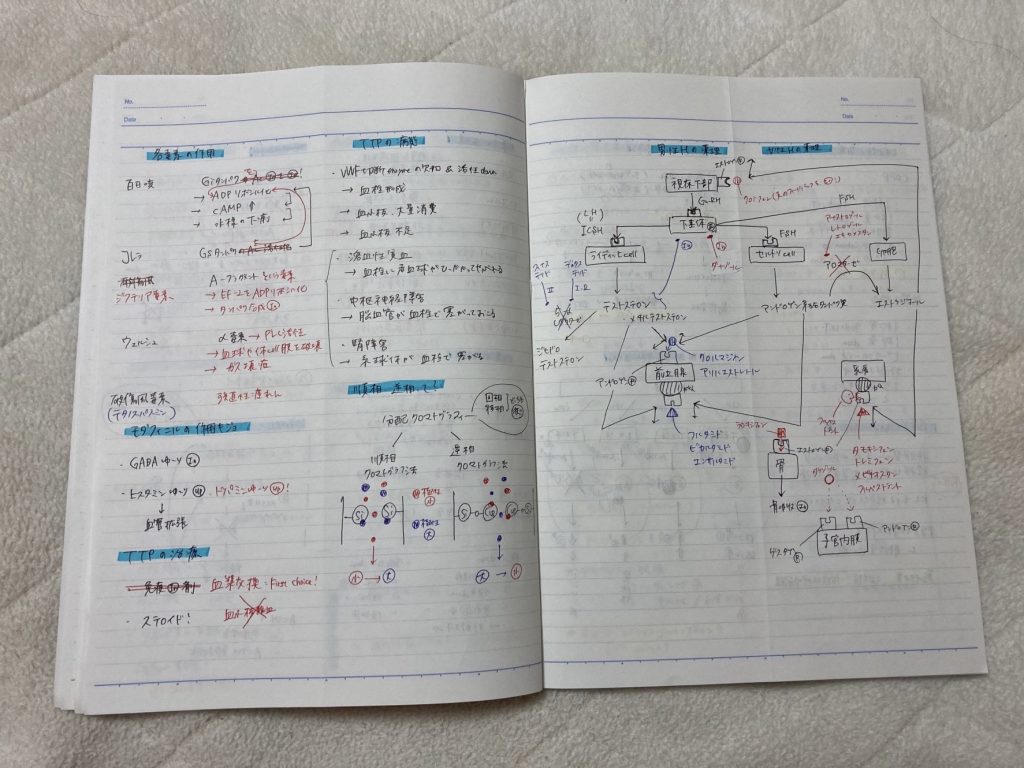

まとめるというよりかは、自分がどうしても覚えられないことや苦手なものをノートにメモしていきました。「なんでもノート」と呼んでいましたね。

薬剤師の試験科目は9科目なんですが、科目ごとにノートを分けたりせず、同じノートにどんどん書き加えていって、スキマ時間にパラパラと見ていました。

なんでもノートは勉強のスイッチが入ってない頃からずっと続けていて、最終的に5冊くらいになりましたよ。

──5冊! 結構な量ですね。「なんでもノート」を書くときのルールってあるんですか?

ここでも科目横断型の考え方をすごく大事にしていましたよ。覚えたいことに、関連情報を付け足していくイメージです。

カレーで例えると、カレーの作り方を覚えたかったらまずレシピをノートに書く。で、「カレーに入っているにんじんってどういう成分だったっけ」「にんじんに入っているビタミンってどういう成分でどういう構造式だっけ」「食べ過ぎたらどうなっちゃうんだっけ」みたいに情報を増やしていくんです。

わからなかったことを単体で書くんじゃなくて、付随する情報をいろんな視点でどんどん盛り合わせていく感じですね。

──薬剤師の国家試験は暗記が多いイメージですが、暗記の対策も「なんでもノート」ですか?

そうですね、「なんでもノート」でも対策していました。

裏紙とかに覚えたいことを書いて、とりあえず目に入るところに貼るってこともやっていましたね。トイレの壁に貼ったり(笑)。単純接触効果と言われるものです。

あとは同じ問題を何度も繰り返し解くことを大切にしていました。

──先ほど物理・化学・生物が苦手と仰ってましたが、苦手科目の勉強法はほかの科目と違ったんですか?

苦手科目は問題を解く前に「内容を根本から理解する」必要があったので、ほかの科目ではあまり使わなかった予備校の動画も使いました。理屈で理解するのが好きだったこともあって、動画を通して理屈を理解してましたね。

「国家試験」だけで見ると合格するのが一番のゴールなので、「みんなが解けてる問題を落とさなければいい」ということを意識しました。

「自分が本当に苦手な範囲が、みんなも苦手な範囲であれば捨ててしまう」という考え方も直前期はしてましたね。

──そういった考え方が苦手科目を克服するコツなんでしょうか。

苦手科目は100点を取ろうとしなくて良くて、平均点を取れれば良いんです。もし平均点が取れなくても、ほかでカバーできるものがあれば良いんです。

ベストは平均点よりちょっと上くらいを目指して勉強することですね。

──なるほど。ちなみに勉強する場所はどこが多かったですか?

知り合いでワンルームマンションを持っている人がいて、「使ってないから貸してあげるよ」って言われて。

なので同じ学校の親友と一緒に、1ヶ月シェアハウスみたいなかたちで勉強合宿をしてたんですよ。そのマンションで勉強している時間が一番長かったかもしれません。

でもさすがに試験直前の2月は自宅でやってましたね。私は自宅だと集中しにくいので、友達とZoomをつなげてミュートの状態で一緒に勉強してましたよ。

──オンラインとはいえ、友達と一緒だと頑張れたりしますもんね。

そうですね。もともと自分は誰かと一緒に勉強しながら、人に教えることで覚えてたんですよ。教えることは自分自身が理解していないとできないので。

対面でなくてもZoomをつなげておけば、わからないことがあったときに質問できるし自分も教えられるんですよね。

──Zoomはそんな使い方もできるんですね。

でもやっぱりリアルに一緒に勉強しているほうが捗りますね。親友の家が近所なので、親友の家で勉強することもありました。なるべく一人ぼっちにならないように、誰かを巻き込みながらやってましたね。

結局国試はある程度「周りとの相対評価*」になってくるので、周りがどれくらいやっているのかが見える環境を作ることが大事だと思います。

──周りとの相対評価は、模試の結果からも確認したり?

そうですね。模試の結果から「自分の位置」は毎回確認していました。周りの友達の姿を見ることと同じくらい大切にしていましたね。

イメージとしては、努力している友達の姿を見ることで勉強のモチベーションを上げて、模試の結果を見ることで「受験者全体から見た自分の位置」「合格の可能性」を確認していました。

──なるほど。自宅だと集中しにくいと仰ってましたが、誘惑が多いからとかですか?

誘惑が多いのもそうなんですが、もともと外出することが多かったので家にいる時間が少なくて。自分のなかで「部屋=リラックスする場所」って認識だったんです。

その定義を変えることがなかなかできなかったんですよね。

──たしかにその定義を変えるのは難しそうです。勉強中に集中力が切れてしまうときはどうしてましたか?

「15分寝ます」って友達に宣言して寝てました。「自分で起きるつもりだけど、30分経っても起きてなかったら起こして」って友達にお願いしたり。

あと直前期ではルーティンを作ることを大事にしていました。

私、抹茶が好きなんですけど「集中力が切れたときには、インスタントの抹茶をいれてプリンを食べてリラックスする」って決めてました。ブレンディの『抹茶一服』ってやつがめちゃくちゃ好きで!

──抹茶とプリンは息抜きにもいいですね。普段から甘いものがお好きなんですか?

実は普段はそんなに甘いものを食べなくて、飲み物もノンシュガーのものが多いんです。

でも勉強しているとすごく糖分を使うんだなって国試の勉強で感じまして。「ちょっとした休憩に抹茶と甘いプリンがちょうどいいな~」って思って。

あと、もうひとつ息抜きでやっていたことがありました! 筋トレしてたんですよ。

──筋トレですか!

直前期だけですけどね(笑)。

勉強していると変に緊張するのか、身体がこわばってしまうんですよね。本番1ヶ月前とか、寝れなかったり吐き気がする時期があって。

「運動して物理的に身体を疲れさせれば寝れるな」って思って、5~10分だけ外に出て、ナイキのトレーニングアプリのメニューをやってました。

──本番直前になってくると体調に変化が出ることもありますもんね。

寝れない、ごはんが食べられない、吐き気がするなど、いろいろな精神症状が出る方が多いですね。

私は物理的に身体を疲れさせることで寝れるようになりました。「寝れた」って事実があるだけでだいぶ心が落ち着くんですよね。

なので身体を動かすのはおすすめです!

──身体を動かすことはメンタルや体調の管理にもつながるんですね。国試を乗り越えるモチベーションにしてたことはありますか?

スキューバダイビングが好きなので、「国試が終わったら潜りたいな」って思ってました。

──ダイビングはけっこう前からやられてたんですか?

2年生のときに、初めて行った沖縄の海で潜ったのがきっかけです。そのときに沖縄の海に惚れてしまったんですよね……!

その1年後にライセンスを取りにまた沖縄へ行って。さらに1年後にもうワンランク上のライセンスを取りにまた沖縄へ行って。今は水底30mまで潜れるライセンスを持っています。

──すごい……!

ただ5年生、6年生のときは天候に恵まれなかったのとコロナがあったのとで、潜りに行けなかったんですよ……。

社会人になる前の春休みが、長期休みをとれる最後のチャンスだったので行きたくて。結局コロナで行けなかったですが、当時はダイビングを楽しみに頑張ってましたね。

受験を振り返って ─国試の勉強は長距離マラソン─

──対策期間を振り返って、ご自身で「やってよかったな」と思う部分はどこですか?

「なんでもノートを作ったこと」と「オリジナルの参考書を作り上げたこと」の2点です。

最初の頃から構造的・体系的に理解することの大切さに気付いて、ノートや参考書に落とし込んでいけたことは、合格に結びついた秘訣のひとつかなと思います。

あと、2月の本番に焦点を当てて自分に合ったペース配分ができていたのは良かったなって思います。

国試の勉強は長距離マラソンなんですよね。9科目を6年生の最初からエンジン全開で取り組んでいたらバテていたと思います。

6年生の最初の時点での学力って人それぞれだと思うので、自分のレベルを考慮して、本番に焦点を合わせたペース配分ができるといいですね。

──反対に「もっとこうすれば良かった」と思うところはありますか?

自分に合ったタイミングで本気になれたのが良かった反面、もっと早く始めれば良かったとも思っています。ちょっと矛盾してしまうんですが(笑)。

もともとテスト勉強とかは、本番の直前にピークを持ってきて、当日は余裕を持って乗り越えられるようなやり方が好きなんです。

そう考えると今回は国家試験にピークを持ってくる感じだったので、いつもの自分とは少し違ったんです。良い意味でも悪い意味でも少し焦りました。

──もうちょっと早くから始めていたら、心の余裕が違ったかもしれませんね。

あと、動画がきらいだとか言って予備校の動画をあんま見なかったんですけど「見れば良かったな」って終わってからすごく思いました。わがままですよね(笑)。

動画の中で語呂合わせとかがよく出てたんです。で、私は動画で紹介されてた語呂合わせを全部親友から聞いてたんですね(笑)。

優しい親友だから良かったですけど、語呂合わせとか知らないままだったら大変だったな~って思います。

受験生へのアドバイスと今後について ─資格取得で広がる活躍の場─

──Mさんが思う、薬剤師資格の魅力ってどんなところでしょうか。

薬学部で6年間学んだことの集大成を、資格というかたちで手に入れることができるのはすごく魅力だと思います。

現場で活かせるのはもちろん、知識を必要としている人に対して情報を伝えることができる「担保された資格」ということも魅力ですね。

──薬剤師国家試験を控えている人たちにアドバイスはありますか?

一人でしようとしないこと。ですかね。

国家試験はどうしても、同じように勉強する人たちが周りにいて、その人たちとの比較になってしまうんですよね。

自分が周りと比べてどの立ち位置にいるのかを把握することはすごく大事なので意識してほしいと思います。

かといって勉強ばっかりしてとは全然言いたくなくて。息抜きする時間を作りながら、メリハリをつけて勉強してほしいです。

学生最後の時間を大切に、したいことがあればちゃんと自分で裁量をふりながら、後悔のない1年を過ごしてほしいなって思います。

──今後の目標はありますか?

具体的にこれっていうのは正直なくて。

ただ、薬学という学問を通じて「関わる方々の人生が豊かになるお手伝いをする」ってことを自分のミッションとしています。

あと、会社での肩書が「新規事業開発リーダー」なんです。私しかいない部署なんですが、社長からも好きにやっていいよって言われていて。

なので会社の中でいろんな事業を作ってビジネスにしていくのが直近の目標です。

薬剤師の視点でいくと、性教育だとか緊急避妊薬といった分野で「薬局で性教育ができる場」を作って、どこでも取り入れることができるようなものにするのが直近1~2年の目標ですね。

──薬剤師としての幅広い活躍が見られそうですね! ありがとうございました!