保育士は無資格、低い利用率…エジプトの保育事情

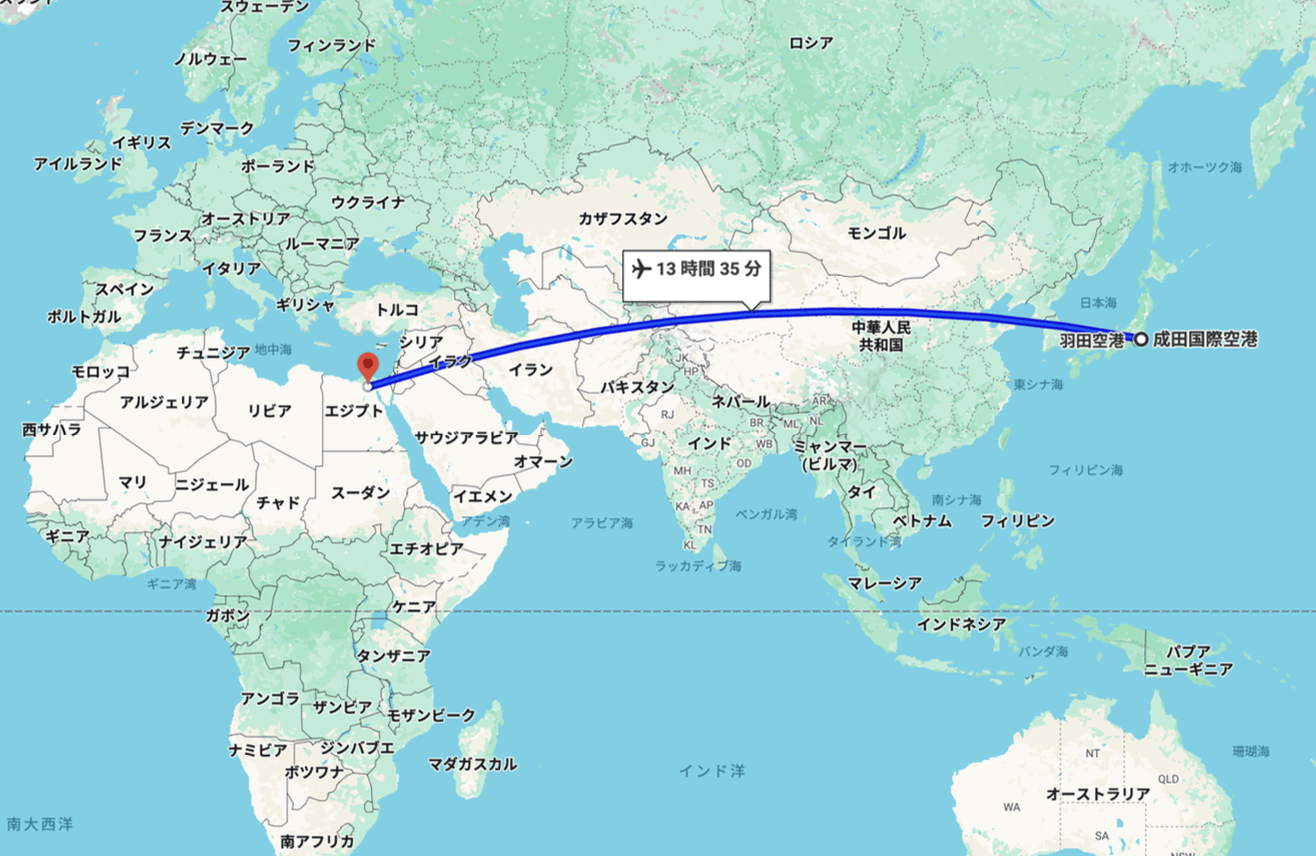

エジプトは、日本から約9,600キロメートル離れたアフリカ大陸北部に位置します。約1億人の人口のうち40%ほどが18歳以下と若い世代が多く、国民の約90%がイスラム教徒で、約10%がコプト(キリスト)教徒です。また、国土の約95%以上が砂漠など、自然環境や暮らしは日本と大きく異なります。

エジプトでは、近年の急激な人口増加に伴い、保育や幼児教育のニーズが高まっているものの、就園率はわずか約7%と、日本の保育利用率(2023年時点:52.4%)より低いのが現状です。

こうした背景として、保育園は主に私立とNGOがありますが、私立は中流階級や富裕層が利用し、一方のNGOは保育料が安い代わりに保育内容や環境の質に不安を覚える人が少なくないことが挙げられます。

こうした環境のなか、2023年に単身エジプトに渡ったのが、日本で長年保育士としてキャリアを積んできた須藤真希さんです。なぜ、大きく環境の異なる地に日本式保育園を作ったのか、その背景や今後の展望を聞きました。

話を聞いた人

保育士 須藤真希さん

実家が保育所を営んでいたことから、保育の道へ進み保育士や園長として経験を積む。東京都福祉協議会の事務局長を退任後、2012年にニュージーランドへ語学留学。帰国後、保育専門学校の講師やインターナショナル保育園の園長として働いたのち、2019年にエジプトの語学学校に入学した。帰国後園長として数年間の勤務を経て、2023年に再度エジプトに渡り、翌年の10月に保育園「Tsumugi」を開設。

生きづらさと憧れを抱え海外へ

──須藤さんは日本で保育士や園長、講師とさまざまな形で保育に関わってきました。なぜ、海外に出ようと思ったのでしょうか?

須藤さん:私ははっきりと物事を言う性格なので、協調性が重視される日本社会にフィットせず、生きづらさを感じていました。当たり前のようにサービス残業があり、発言や主張が歓迎されない環境が合わず精神的に苦しみ、休職したこともあります。

一方で、人生の節目ごとに海外に出る機会もありました。20歳のとき祖母の勧めで行ったタイのスラム街でのボランティアや、40代でのニュージーランドでの語学留学は、その後の進路を大きく考えるきっかけになりました。

──数ある国のなかから、なぜエジプトだったのでしょう?

一番魅力的に感じていた国だからです。幼少期は、図書館でいつも「世界のミステリー」シリーズを借りてきては、古代エジプトの世界やアンコールワット遺跡、バミューダトライアングルに夢中になるような子どもでした。

──幼いころから憧れていたんですね。保育園を建てようと思ったのはいつごろからでしょうか?

実は、「何がなんでもエジプトに保育園を建てるんだ!」と意気込んで来たわけではないんです。前職の保育園ではコロナ禍の対応に追われ、保護者や行政、会社との板挟みで疲れ切っていました。自宅には寝に帰るだけの日々で、ふと「私、何をしているんだろう……」と考えることが増えていったんです。

コロナが落ちついてきた2023年に会社を辞めました。そのときは保育士として働こうとは思っておらず、エジプトにしばらく住んでみようくらいの気持ちで、こちらにいる友人を頼って来ました。

エジプト式保育に衝撃! 園の立ち上げを決意

──2023年にエジプトに渡り、翌年にはもう保育園をオープンしています。この間はどのように過ごしていたのでしょうか?

経験を活かせることはないか模索していたので、まずは現地の保育園を20施設ほど見学させてもらうことにしました。訪問先では、言葉にならないほどの衝撃を受けました。

日本では「この時期は手先が器用になるから、折り紙をしよう」など発達を軸に保育内容を考えます。しかし、私立の園では「詰め込み式の教育」が重視されているんです。まだ2歳にも満たない子がイスに座って2時間くらいブロックをさせられたり、まだ母語のアラビア語も習得していないうちに英語を学ばせたり。

一方でNGOでは決まった過ごし方がなく、子どもたちが勝手に遊ぶスタイルが主流です。一日の過ごし方や活動内容が明確に決められておらず、保育士も見守りに近い印象を受けました。

こうした背景もあり、子どもたちの生活リズムが整いにくい面があります。夜遅くまで街で幼児の姿を見かけることも珍しくなく、その結果、朝のスタートが遅くなることも多いのです。

日本と大きく違う保育環境に触れ、「もしここに日本の保育を取り入れたらどんな変化が起こるのだろう?」と強い興味が湧いたんです。

──なるほど。まずはどのようなことから始めたのですか?

遊びながら疑問や学びを得られるよう、絵本や紙芝居を取り入れたワークショップを自宅で開催しました。2時間ほどだったんですが、珍しさもあってかとても好評でした。

──そこからどのような経緯で保育園オープンに至ったのでしょうか?

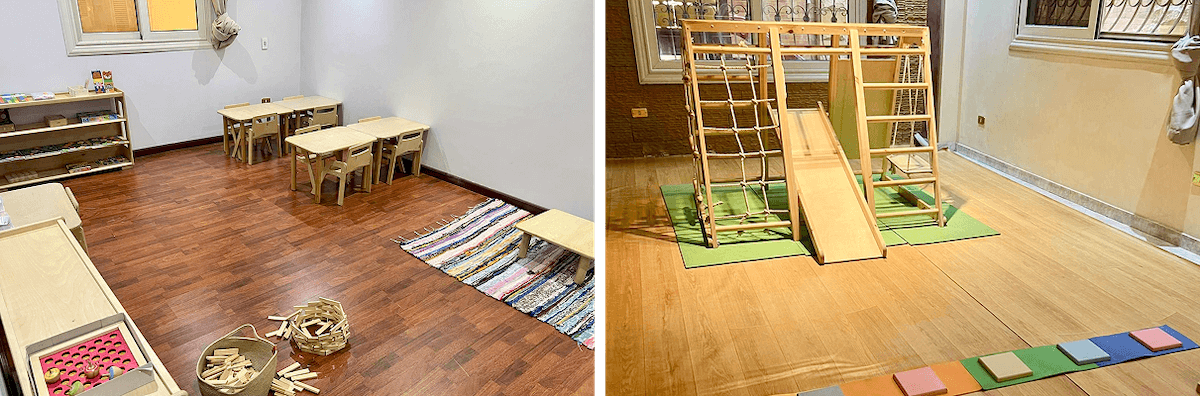

不定期にワークショップを重ねるうちに、保護者の方から「もう少し長い時間開催してほしい」「働いている日も見てほしい」などの声が寄せられるようになったんです。参加者も増えていき手狭になっていたので、自宅近くのアパートを借りて保育園をオープンしました。

──エジプトに渡ってわずか1年足らずとは、ものすごいスピード感です。須藤さんのビザや日本の保育園にある「認可」のような制度面でのハードルはありましたか?

現地の弁護士を頼って会社を設立し、そのオーナーということで滞在許可を取得しました。ただ、ワーキングビザとは違い頻繁に更新が必要です。担当者によって許可する期間が変わりますし、手続きにも非常に時間がかかります。

エジプトには、公的な保育園制度がなく、日本のように「認可」や「認可外」のような区分もありません。設立は自由ですが、公的な給付や行政との連携が整っていない点がデメリットです。

また、保護者は利用したい保育園と直接契約書を交わして、通い始めるという感じで日本とはいろいろなことが違います。

──須藤さん以外にもスタッフがいるそうですが、何人体制で運営しているのでしょうか?

いまは保育スタッフが私含めて5人、日本語を話せるスタッフが1人、ボランティア3人の合計9人で運営しています。

募集は、FacebookやInstagramでおこないました。こちらは若者の失業率が高く、30人くらいの申し込みがありました。「働かせてください」と直接来てくれた人もいましたが、保育士の資格制度がないので、教育課程を学んだ経験や、ほかの保育園での就労経験でしか資質を判断できず、採用は難しかったですね。

国や言葉が違っても大切なのは“対話”

──オープンからもうすぐ1年が経ちます。いま何名の児童が通っていますか?

いまは、1歳児3人、2歳児5人、3歳児1人、4歳児1人の計10名が通っています。私がスタッフと話すときは英語ですが、子どもたちとはアラビア語で会話しています。

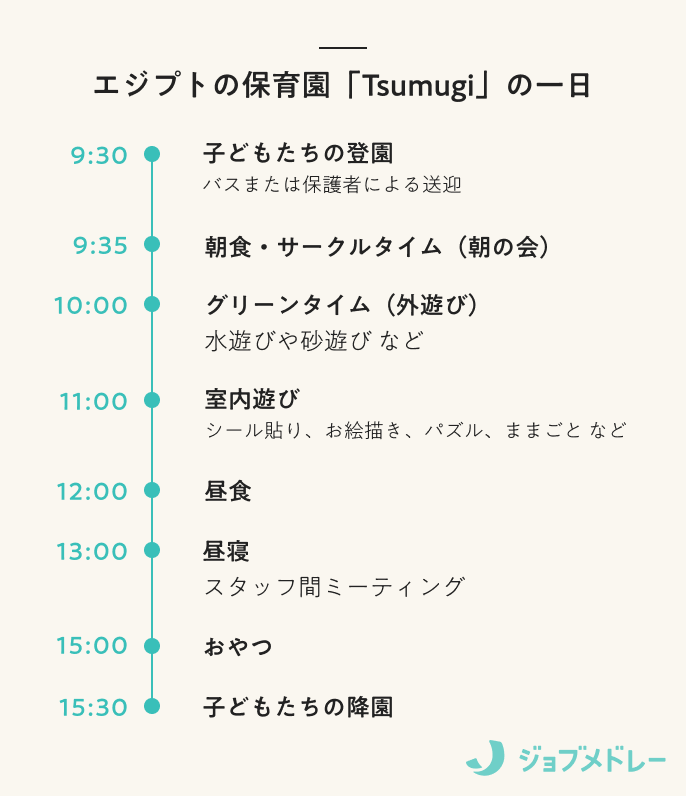

──どのような一日を過ごしているのか気になります。

一般的な日本の保育園とほとんど同じにしています。来てから朝食を食べる点や、お迎えの時間が早い点が日本とは異なります。

一般的な現地の園では、ランチタイムや昼寝のために決まった時間を設けておらず、遊んでいる最中に横から食べさせたり、眠くなったらそのまま抱っこして寝かせることがほとんどです。それでは生活リズムが身につかないので、私の園ではある程度時間を区切って保育をしています。

──室内も屋外もさまざまな遊びを取り入れているんですね。とくに力を入れていることがあれば教えてください。

エジプトには公園が少なく、親子が外で一緒に遊ぶ習慣がないんです。宗教上、女性たちが外に出にくいことや、気温の高い環境でも肌を隠す服装をしていることも影響していると思います。

だからこそ、園ではなるべく水遊びや砂遊びなど屋外で体を動かす遊びを取り入れるようにしています。子どもたちが本当に楽しそうで、「エジプトいち幸せな園児」なのではと思っています。

──言葉や文化の違いによる課題を感じることはありますか?

まれに、スタッフや保護者との意思疎通がうまくいかないことがあります。あとは、時間やルールの感覚が異なることですね(笑)。保護者に「9時30分までに登園しないと朝食が出ませんよ」と言っても守られなかったり、月謝をなかなか持ってこなかったり……。

日本人の私からすると、ゴミを片付けないのも気になります。エジプトでは「掃除は清掃員がやる」という考えが根付いているんです。

ただ、子どもたちの保育に対するリアクションは、文化や言葉が違っても日本と変わりません。エジプトでは宗教や文化的な背景から、日本とは異なる階層意識やジェンダー観がありますが、私の園では誰もが平等に意見が言える環境を心がけています。

実際にこうした環境づくりのなかで、子どもたちの成長を感じる場面がたくさんあります。たとえば、入園前、2歳でまだ発語がみられなかった子が、1年後には誰より意見を伝えられるように成長しました。日々の対話を大切に、子どもの気持ちを引き出す関わりを続けてきたからだと思っています。

保育者は子どもの代弁者

──エジプトに来て約2年が経ちます。改めて日本式保育の良さを感じることはありますか?

日本の保育現場では、健康的な過ごし方ができていると感じますね。一日のリズムが整っているので、子どもたちは心身ともに健やかです。

また、保育士は教育課程で発達についてきちんと学んでいるので、段階に応じた保育が実践できているのも良い点です。

──一方で、日本に取り入れたいエジプトの良さはありますか?

エジプト人は「いまを生きる」人が多いと感じています。日本人は目先の幸せを手放してでも、将来のために貯蓄するなど、先を見越した行動を取る人が多いですが、エジプト人は真逆です。

一緒に働いているとマイペースで困ることもありますが、エジプト人の「目の前の時間や人を大切にする姿勢」から学ぶことは多いです。先の不安ばかりを考えるのではなく、いまを楽しむ心の余裕を持てば、もっと気楽に生きられるのではと感じます。

──今後、エジプトで挑戦したいことはありますか?

「日本の保育をエジプトに広める」のが一番の目標です。あとは移動図書館を作りたいですね。読書は創造性や思いやりといった、生きていくうえで大切な要素を育んでくれます。ところが、エジプトでは本が高価なこともあり、子どもへの読み聞かせや読書する習慣があまりないんです。日本の絵本や紙芝居も取り入れて、エジプトの子どもたちに本を読む機会をたくさん提供したいです。

──最後に、日本で働く保育士やこれからなろうと考えている人に向けて、メッセージをください!

日本の保育は安全性を重視するあまり、「厳しすぎる」方向に進み、子どもがケガや失敗を経験しにくくなっています。大変さも多いですが、子どものかわいさは不変です。どんな環境でも「子どもの代弁者」として、子どもたちのために働いてほしいなと思っています。

もし辛くなったら、エジプトへボランティアに来てださい! いつでも待っています!