目次

- 1. 放課後児童支援員とは?

- ・小学生に放課後や学校休業日の“居場所”を提供し、その成長を見守る

- 2. 放課後児童支援員になるには?

- ・放課後児童支援員認定資格研修の修了が必要

- ・放課後児童支援員認定資格研修の概要

- 3. 放課後児童支援員の仕事内容

- ・子どもに対する支援

- ・保護者に対する支援

- ・支援体制の構築

- 4. 放課後児童支援員の勤務先

- ・公立公営の放課後児童クラブ

- ・公立民営の放課後児童クラブ

- ・民立民営の放課後児童クラブ

- 5. 放課後児童支援員の働き方

- ・放課後児童支援員の一日

- ・放課後児童支援員の休日

- 6. 放課後児童支援員の給料

- ・【全国平均】放課後児童支援員の時給・月給・年収の相場

- 7. 放課後児童支援員の将来性

1. 放課後児童支援員とは?

小学生に放課後や学校休業日の“居場所”を提供し、その成長を見守る

放課後児童支援員とは、小学校に通う子どもたちが放課後や学校休業日(土曜日、夏休み、春休みなど)に安心して過ごせる遊びや生活の場を提供し、その成長を見守る専門職です。

放課後児童支援員は、2015年度の子ども・子育て支援新制度の施行に伴い創設された比較的新しい資格です。それまで放課後児童クラブ*で働くための専門資格は存在せず、保育士資格や教員免許で代替されてきました。資格創設と同時に、放課後児童クラブに放課後児童支援員を配置することが必須とされました(5年の経過措置期間を経て、2020年度からは義務化)。

現在も「小1の壁*」打破に向けて放課後児童クラブの拡充が進められていることから、需要が高まっている職種です。

放課後児童支援員と学童指導員の違いとは?

従来、放課後児童クラブ(いわゆる学童保育)で働く人は学童指導員と呼ばれていました。その後、2015年度に放課後児童支援員が資格化されると、有資格者は放課後児童支援員、それ以外の無資格者は補助員と区別されるようになりました。

しかし、現在でも放課後児童支援員の資格の有無に関わらず、放課後児童クラブで働く人のことを学童指導員と呼び、求人広告などで見かけることがあります。放課後児童支援員は放課後児童クラブで働くために必須の資格ではなく、資格の有無によって業務内容が大きく異なるわけではありません。そのため、資格の有無に関わらず職員を募集したいときなどに便宜的に使用されるようです。

2. 放課後児童支援員になるには?

放課後児童支援員認定資格研修の修了が必要

放課後児童支援員として働くには、各都道府県が実施する放課後児童支援員認定資格研修を修了する必要があります。

研修の受講要件は放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第10条 第3項で次のように定められており、保有資格や学歴によって実務経験の要否が異なります。

〈実務経験が不要な方〉

次のいずれかに当てはまる方は、実務経験を問わず受講できます。

- 保育士の資格を持っている方(第1号)

- 社会福祉士の資格を持っている方(第2号)

- 幼稚園・小学校・中学校・高校のいずれかの教員免許を持っている方(第4号)

- 大学(短大を除く)や大学院で社会福祉学・心理学・教育学・社会学・芸術学・体育学のいずれかの専門課程を修了している方(第5〜8号)

〈実務経験が必要な方〉

上記に当てはまらない方は、受講のために実務経験が必要です。次のように、最終学歴によって実務経験として認められる業務や期間が異なります。

- 高卒以上で、児童福祉事業*での実務経験が2年以上ある方(第3号)

- 高卒以上で、放課後児童健全育成事業に類似する事業*での実務経験が2年以上あり、市区町村長が適当と認める方(第9号)

- 学歴を問わず、放課後児童クラブでの実務経験が5年以上あり、市区町村長が適当と認める方(第10号)

*児童福祉事業…放課後児童クラブや保育所、幼保連携型こども園、児童厚生施設、児童養護施設、児童発達支援、放課後等デイサービスなど

*放課後児童健全育成事業に類似する事業…放課後子ども教室など「遊びを通じて児童と継続的な関わりを持った経験のある者」(参考:厚生労働省)

※注…具体的に実務経験として認められる事業は、研修の主催者である各都道府県が判断しているため、申し込み時に必ず確認を

放課後児童支援員認定資格研修の概要

放課後児童支援員認定資格研修では、放課後児童クラブで働くにあたって必要な知識や技能を身につけます。カリキュラムは6分野16科目(1科目90分、合計24時間)の講義・演習から成りますが、保有資格によって一部の科目が免除されます。

1. 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解

科目1 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容

科目2 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護

科目3 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ

2. 子どもを理解するための基礎知識

科目4 子どもの発達理解(●、▲)

科目5 児童期(6歳~12歳)の生活と発達(●、▲)

科目6 障害のある子どもの理解(●、■)

科目7 特に配慮を必要とする子どもの理解(●、■)

3. 放課後児童クラブにおける子どもの育成支援

科目8 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援

科目9 子どもの遊びの理解と支援

科目10 障害のある子どもの育成支援

4. 放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力

科目11 保護者との連携・協力と相談支援

科目12 学校・地域との連携

5. 放課後児童クラブにおける安全・安心への対応

科目13 子どもの生活面における対応

科目14 安全対策・緊急時対応

6. 放課後児童支援員として求められる役割・機能

科目15 放課後児童支援員の仕事内容

科目16 放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守

●…保育士資格を持っている場合、免除される科目

▲…教員免許を持っている場合、免除される科目

■…社会福祉士資格を持っている場合、免除される科目

なお、研修の受講料は原則無料ですが、教材費や交通費、昼食代などの実費は自己負担となります。

3. 放課後児童支援員の仕事内容

放課後児童支援員の仕事は、放課後に子どもたちが安心して過ごせる遊びや生活の場を提供し、その過程で子どもたちの主体性や社会性、創造性を育む手助けをすることです。保護者と信頼関係を築きながら、学校や地域住民とも連携し、子どものために協力し合う体制を築くことも重要です。

子どもに対する支援

放課後児童クラブでは小学校低学年から高学年まで、さまざまな発達段階にある子どもたちを預かります。一人ひとりの心身の状態を気にかけながら、自発的に遊んだり勉強したりできる環境を整え、見守ります。

- 子どもの出欠を確認し、変わった様子がないか心身の状態を把握する

- 子どもが基本的な生活習慣を身につけられるよう援助をする(うがい手洗い・衣類の着脱・整理整頓など)

- 子どもが仲間を作りながら自発的に遊べるようにする(遊び相手になる・ルールやコツを教える・アイデアを出すなど)

- 子どもが宿題や自習に自主的に取り組める環境を整える

- 子どもにおやつを提供する

- 意見の対立やけんかを仲裁する

- いじめの予防と早期発見に努める

- 行事の企画や運営をおこなう

- 掃除・衛生管理・安全点検 ──など

保護者に対する支援

保育所と同じく、保護者に対してその日の様子を伝えたり、保護者からの相談に応じたりすることで信頼関係を築きます。

- 子どもの様子を記録する

- 保護者と日常的に情報交換する

- 保護者からの相談に応じる ──など

支援体制の構築

放課後児童クラブ以外の子どもたちや学校の先生、地域住民の方々と連携し、なにかあったときに助け合える関係性を築くことも大切な仕事の一つです。

- 放課後児童クラブ以外の子どもたちや地域住民との交流を図る

- 学校や地域の人々と連携する ──など

4. 放課後児童支援員の勤務先

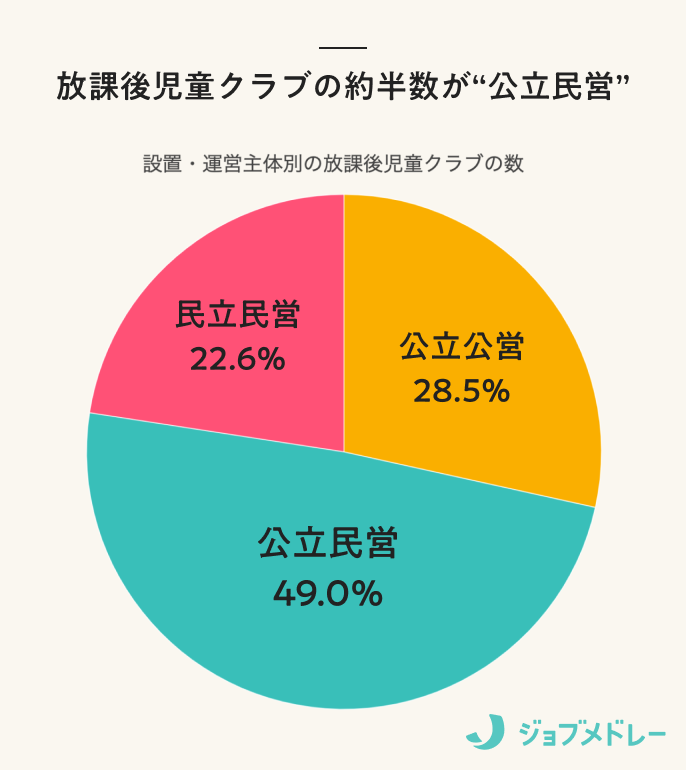

放課後児童支援員の勤務先である放課後児童クラブは、設置主体と運営主体の違いによって公立公営・公立民営・民立民営の3つに分類できます。近年は公立公営の施設が減り、公立民営、民立民営の施設が増加する傾向にあります。

公立公営の放課後児童クラブ

自治体によって設置、運営されている放課後児童クラブで、全体の約3割が公立公営となっています。

小学校や児童館の中に開設されることが多く、利用料も月4,000〜6,000円程度と安価なのが特徴です。働く人の身分は公務員となります。

公立民営の放課後児童クラブ

自治体が設置し、運営が外部に委託されている放課後児童クラブで、全体の約半数が公立民営と最も多い運営形態になっています。委託先は社会福祉法人、保護者会などの運営委員会、株式会社、NPO法人の順で多くなっています。

開設場所と利用料は公立公営の施設と同様です。雇用形態や雇用条件は勤務先によって変わりますので、求人応募時によく確認しましょう。

民立民営の放課後児童クラブ

民間団体によって設置、運営されている放課後児童クラブで、全体の約2割が民立民営となっています。

ビルの一角を借りて開設されることが多く、利用料は月数万円と高額になりますが、預かり時間が長く、送迎サービスや学校休業日に食事の提供がある施設もあります。

英語やスポーツ、ピアノ、ダンスなどに力を入れている施設もあり、自分の特技を活かして働くことも可能です。雇用形態や雇用条件に加え、施設の方針や特色を理解したうえで応募しましょう。

5. 放課後児童支援員の働き方

放課後児童支援員の一日

放課後児童支援員の勤務時間は学校のある日とない日で異なります。

学校のある日の場合、放課後児童支援員の一日はおおむね次のようになります。

放課後児童支援員は11時ごろには出勤し、事務作業やミーティングを済ませます。子どもたちの登所が始まるのは授業の終了した14時ごろから。室内で宿題をしたり遊んだりする子どもたちを見守りつつ、登所予定の子どもたちが全員来ているか所在を確認します。

おやつのあとは外で体を動かす時間も設け、17時を過ぎるとお迎えの来た子どもから順次退所していきます(お迎えがない場合もあります)。施設によって異なりますが、多くの放課後児童クラブが18〜19時ごろまで開いています。

一方、学校のない日の場合、放課後児童支援員の一日はおおむね次のようになります。

学校休業日は平日と比較して開所時間が長いため、早番と遅番に分けるなどして出勤時間を調整します。業務内容は基本的に平日と同じですが、施設で過ごす時間が長くなる分、子どもたちが飽きないようさまざまな遊びや工作を提案する必要があります。

放課後児童支援員の休日

放課後児童クラブは平日に加え土曜も開所していますが、日曜は閉所となることが多いため、放課後児童支援員の休日は固定休(日曜)とシフト休(月曜〜土曜)の週休2日となることが一般的です。

学校の夏休み期間中は放課後児童支援員が最も忙しくなる時期ですが、交代でまとまった夏季休暇が取れるよう配慮している施設もあるようです。

6. 放課後児童支援員の給料

ジョブメドレーに掲載されている求人から放課後児童支援員の賃金相場を算出しました。なお、残業手当など月によって支給額が変動する手当は集計対象外のため、実際に支払われる賃金はこれより多くなる可能性があります。

【全国平均】放課後児童支援員の時給・月給・年収の相場

2024年12月時点の全国の放課後児童支援員の時給・月給・年収の相場は次のとおりとなりました。

|

下限平均 |

上限平均 |

総平均 |

|

|---|---|---|---|

|

パート・アルバイトの時給 |

1,155円 |

1,245円 |

1,195円 |

|

正職員の月給 |

21万8,154円 |

27万7,688円 |

24万256円 |

|

正職員の年収* |

305万4,156円 |

388万7,632円 |

336万3,584円 |

7. 放課後児童支援員の将来性

放課後児童クラブの施設数はやや減少傾向にありますが、待機児童(利用できなかった子ども)は全国に1万6,000人以上存在しており、待機児童の問題が解決したとは言えない状況です。そのため、クラブへの配置義務がある放課後児童支援員に対するニーズも引き続き高く推移することが見込まれます。

また、放課後児童支援員認定資格研修を未受講でも基礎資格(保育士、社会福祉士、教員免許)を持っていれば正職員として働ける可能性が高くなります。

子どもが好きで、保育でも教育でもない“第3の道”を探している方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

参考

- e-Gov法令検索|児童福祉法

- e-Gov法令検索|放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

- 厚生労働省|子ども・子育て支援

- 厚生労働省|放課後児童クラブ運営指針

- 厚生労働省|放課後児童クラブ運営指針解説書

- 厚生労働省|令和2年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況