1. 調剤事務とは?

調剤薬局で薬剤師の業務をサポートする

調剤事務は、調剤薬局で処方箋の受付やレセコン*の入力、医薬品の在庫管理・発注などを通じて薬剤師の業務をサポートします。無資格・未経験から始めることができ、転職や復職にも強いことから、医療事務と並んで人気のある職種です。

調剤事務は“事務”の名のとおり、レセコンの入力や医薬品の発注などのデスクワークもおこないますが、それだけではありません。受付や会計を担当したり、納品された薬の検品や入庫をしたり、必要な薬を棚から取り出したり──と立ち仕事が多いのが特徴です。

患者さんを待たせないよう効率よく仕事をこなすことも大事ですが、入力ミスなどによる医療上の算定不備はあってはならないこと。処方箋の入力や薬の管理にはとくに慎重さと正確さが求められます。未経験の場合、専門用語や薬の販売名、成分名など覚えることが多く、慣れるまでは苦労するかもしれません。

調剤事務と医療事務の違い

同じ医療機関に勤務する事務職として共通点の多い調剤事務と医療事務ですが、主に保険請求の業務に違いがあります。

調剤事務と医療事務の共通点・相違点

|

調剤事務 |

医療事務 |

|

|---|---|---|

|

共通点 |

|

|

|

相違点 |

|

|

調剤事務も医療事務も、レセコンを使って保険請求をおこないます。医療事務の場合、入力項目が多いうえに算定ルールも複雑ですが、調剤事務の場合は基本的に処方箋の内容に従って薬の種類や量などを入力する作業が基本となります。

ただし、特定疾病や自立支援などの算定・請求業務や自賠責に関わる業務など、専門的な知識が求められることもあります。

さらに、調剤事務の場合は薬に関する知識も必要です。薬剤師のように多くの薬に精通する必要はありませんが、少なくとも勤務先で扱う薬に関する基本的な知識を身に付ける必要があります。

2. 調剤事務になるには?

資格や経験は不問! ただし応募前に要件の確認を

調剤事務の仕事に就くために資格や経験は必ずしも必要ありません。

ただし、次のような能力や資格、経験があると歓迎されることがあります。中には「必須要件」としている求人もありますので、応募前によく確認しましょう。

〈パソコンの基本操作ができること〉

事務職ですので業務には必ずパソコンを使用します。具体的にはワードやエクセルを使えることやタッチタイピングができることが求められます。

〈運転免許を持っていること〉

寝たきりなどで移動が難しい患者さんについては、自宅や施設まで直接薬を届けます。在宅医療のニーズが増えていることから訪問をメインにおこなう薬局も増えており、訪問時の運転を任されることがあります。

〈医療事務や調剤事務の資格や経験があること〉

レセプト業務には専門的な知識が求められるため、医療事務や調剤事務の資格や経験があると有利です。

〈登録販売者の資格があること〉

店頭でOTC医薬品を販売している薬局の場合(調剤併設型のドラッグストアなど)、登録販売者の資格があると歓迎されます。

調剤事務の民間資格

調剤事務の民間資格にはたくさんの種類がありますが、代表的な資格として次のようなものがあります。

〈調剤報酬請求事務技能認定〉

- 主催:一般財団法人 日本医療教育財団

- 認定者数:3,095名(2020年度)

- 認定料:3,000円

- 受講料(通信):36,667円(税込)

- 受講料(通学):45,049円(税込)

- 備考:所定の講座を受講し、修了試験に合格することで技能を認定される

〈調剤事務管理士®︎〉

- 主催:株式会社 技能認定振興協会

- 試験日程:年12回(毎月第4土曜日の翌日)

- 受験者数:非公表

- 合格率:60%前後

- 受験料:6,500円(税込)

- 受験方法:在宅(郵送)

〈調剤報酬請求事務専門士 3級〉

- 主催:一般社団法人 専門士検定協会

- 試験日程:年2回(7月、12月)

- 受験者数:非公表

- 合格率:非公表

- 受験料(会場):5,280円(税込)

- 受験料(通信):8,580円(税込)

- 受験方法:会場/通信(FAX)

- 備考:2年に一度更新が必要

調剤事務の仕事は現場で覚えることも多いため、資格より経験が重視される傾向にあります。ただし、未経験から調剤事務の仕事を始めるなら、資格取得を通じて得た知識が業務を身に付ける助けになるでしょう。

医療事務が診察や検査、画像診断、投薬、注射、処置、入院、手術と幅広い医療行為を扱うのに対して、調剤事務が扱うのは調剤のみのため、調剤事務資格は医療事務資格より難易度が低く、独学で資格取得を目指す方も多くいます。

3. 調剤事務の仕事内容

調剤薬局の業務は処方監査、調剤、調剤鑑査、服薬指導を担当する薬剤師と、それをサポートする調剤事務のチームプレーで成り立っています。調剤事務は薬剤師が働きやすいように、受付や会計、調剤報酬の請求、調剤補助などさまざまな面から業務を支えています。

受付

患者さんから処方箋、保険証、お薬手帳を預かります。初めて利用する患者さん(新患)の場合はアンケートへの記入を依頼し、病歴やアレルギーの有無、ジェネリック医薬品の利用意向などを確認します。処方箋の内容をレセコンに入力し、薬剤師に薬の処方を依頼します。

会計

調剤にかかった費用を計算し、患者さんからその一部(原則3割)を受け取ります。店頭でOTC医薬品や健康食品、サプリメントなどを販売している場合は、接客やレジを担当します。

調剤報酬請求

会計時に患者さんから受け取るのは調剤にかかった費用の一部(一部負担金)のみのため、残りについては国保や健保などの保険者*に請求します。月末〜月初にかけては、患者さん一人ひとりの1ヶ月分の調剤報酬明細書の作成、点検、請求作業が発生します。

調剤補助

薬剤師の指示のもとで薬のピッキング*や一包化された薬剤の数量チェック*、調剤済みの薬の配達などをおこないます。ただし、薬の調剤や調剤鑑査、服薬指導は必ず薬剤師がおこないます。これらの業務を薬剤師の資格を持たない事務員がおこなうと、薬剤師法違反となります。

*一包化された薬剤の数量チェック…薬剤師による調剤鑑査の前に、一包化された薬剤の数量を確認すること

医薬品の在庫管理・発注

薬の在庫を確認して、使用した分を医薬品の卸売業者に発注します。納品されたら発注内容と納品物に間違いがないか検品し、入庫します。

処方箋などの管理

処方箋や調剤録、薬剤服用歴(薬歴)には保管義務があります。処方箋の種類によって保管期間が異なるため、処方時期と種類別に整理しておく必要があります。

一般事務

そのほかにも、店内外の清掃、電話対応、書類整理、備品や消耗品の発注など、一般事務もこなします。

4. 調剤事務の勤務先

同じ調剤薬局でも、大手薬局か個人薬局かによって働き方に次のような違いがあります。

大手薬局

多店舗展開している大手薬局の場合、研修や業務マニュアルが整っているため未経験でも仕事を覚えやすいでしょう。

総合病院の門前薬局など多忙な店舗が多いですが、生産性を高めるためにIT化にも積極的に取り組んでいます。

福利厚生が充実しており、近隣の店舗同士でスタッフを融通できるので休みも取りやすいですが、裏を返せばほかの店舗に応援に行かなくてはならない日もあります。また、通勤可能な範囲で異動を命じられる可能性もあります。

個人薬局

店舗数が1〜2店舗程度の個人薬局の場合、スタッフの入れ替わりが少なく、患者さんには顔馴染みの方も多いため、落ち着いた雰囲気の中で仕事ができるでしょう。

基本的に異動もないため、一つの場所でじっくり仕事を覚えたい、人間関係を築きたいという方に向いています。

ただし、スタッフ数が限られているため、希望通りに休みが取りにくいこともあります。

5. 調剤事務の働き方

調剤事務の一日

調剤事務の一日の仕事の流れはおおむね次のようになります。

調剤事務は薬局の開局時間に合わせて休憩を1〜2時間取り、実働8時間で勤務することが一般的です。最近は夜遅くまで開いている調剤薬局も増えているため、勤務時間が早番と遅番に分かれている場合もあります。

調剤事務の休日

周辺の病院やクリニックの診療日に合わせて土曜日も開いている調剤薬局が増えているため、調剤事務の休日は日曜祝日、そのほか1日の週休2日制となることが一般的です。

お盆や年末年始は休みとなる調剤薬局も多いですが、これも近隣の医療機関の診療状況次第となります。

6. 調剤事務の給料

ジョブメドレーに掲載されている求人から調剤事務の賃金相場を算出しました。なお、残業手当など月によって支給額が変動する手当は集計対象外のため、実際に支払われる賃金はこれより多くなる可能性があります。

【全国平均】調剤事務の時給・月給・年収の相場

2024年12月時点の全国の調剤事務の時給・月給・年収の相場は次のとおりとなりました。

|

下限平均 |

上限平均 |

総平均 |

|

|---|---|---|---|

|

パート・アルバイトの時給 |

1,124円 |

1,246円 |

1,160円 |

|

正職員の月給 |

19万1,948円 |

22万5,639円 |

20万2,283円 |

|

正職員の年収* |

268万7,272円 |

315万8,946円 |

283万1,962円 |

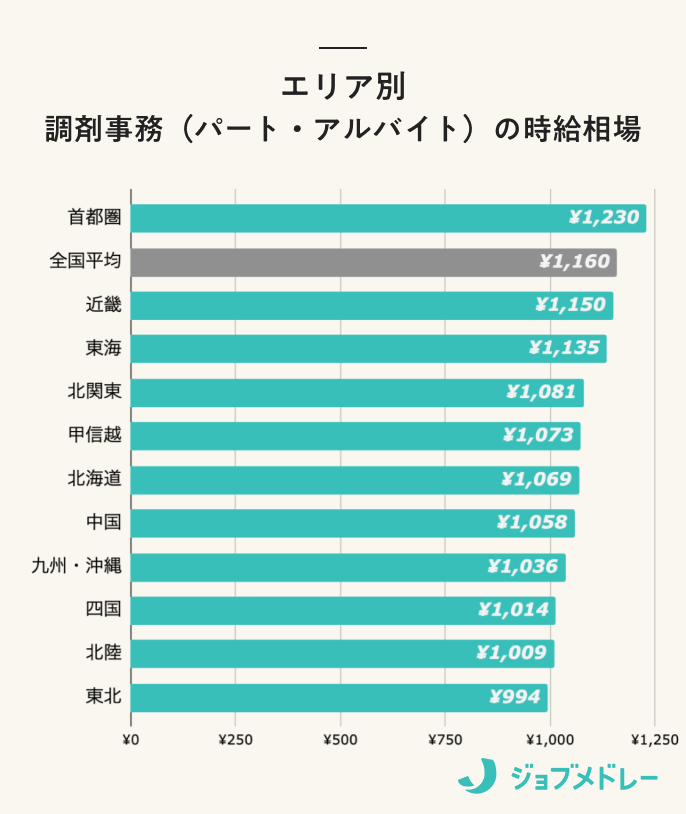

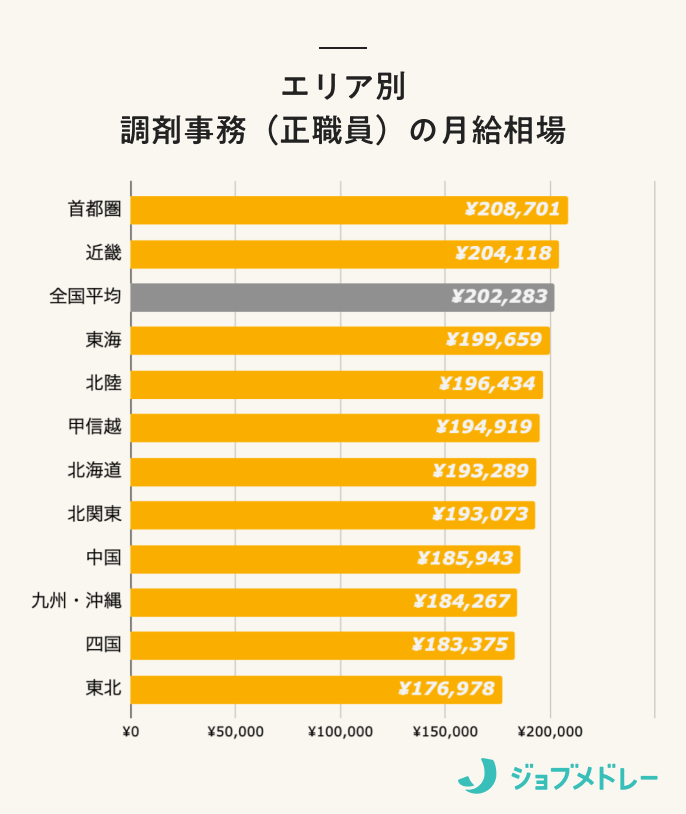

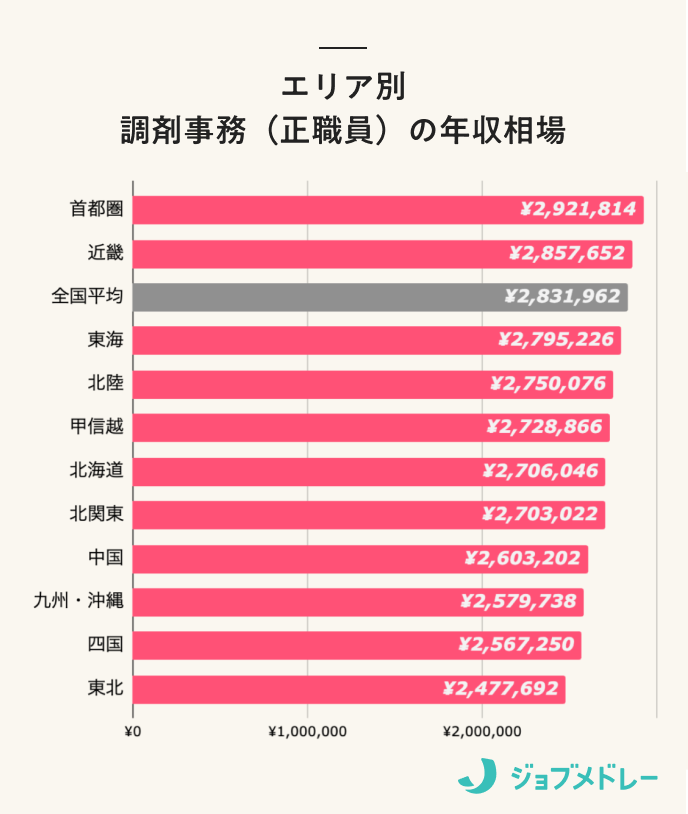

【エリア別】調剤事務の時給・時給・年収の相場

エリア別の調剤事務の賃金相場は都市部のほうが高い傾向があります。

*数値は「総平均」

*地域区分は、東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、北関東(茨城県、栃木県、群馬県)、首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、甲信越(新潟県、山梨県、長野県)、北陸(富山県、石川県、福井県)、東海(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)、近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)、中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)、四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)、九州・沖縄(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)

7.調剤事務の将来性

調剤薬局の数は日本では医薬分業*が進んだ1990年代後半から増え続け、今やその数はコンビニより多いと言われています。

また、ほかの多くの医療従事者同様、薬剤師の数は慢性的に不足しており、その業務を助ける調剤事務は薬局にとって必要不可欠な存在です。

さらに、現在は処方箋を“点(門前)”でカバーする門前薬局が主流ですが、“面(地域)”でカバーするかかりつけ薬局への転換が推奨されています。患者さんとの信頼関係がより重視されるなか、患者さんと接する機会の多い調剤事務には調剤薬局の“顔”としての活躍が期待されています。