目次

- 1.子の看護休暇とは

- 子どもの看護が必要なときに休める制度

- 子の看護休暇と介護休暇の違い

- 2.【2025年施行】子の看護休暇の変更ポイント

- 対象となる子どもの年齢の拡大

- 参観日など取得理由の拡充

- 除外となる労働者の見直し

- 名称の変更

- 3.取得できる日数と給与の有無

- 子ども1人あたり年間5日

- 時間単位でも取得可能

- 有給か無給かは事業者が決める

- 4.子の看護休暇の取得方法

- 申請に必要な情報

- 事後申請でも認める配慮を

- 5.子の看護休暇に関するQ&A

- Q.5日で足りなくなったらどうする?

- Q.交替制勤務でも時間単位で取得できる?

- Q.子の看護休暇が無給の会社だと、有給休暇を使ったほうがいい?

- Q.参観日や入園説明会でも使える?

- Q.ほかの休暇と同日に連続取得することは可能?

- 6.医療・福祉業界の現状と両立に向けてできること

1.子の看護休暇とは

子どもの看護が必要なときに休める制度

子の看護休暇とは、子どもが病気やケガをした際に、年次休暇とは別に取得できる休暇です。休暇を取得できる理由には、風邪やインフルエンザなどの病気の看病以外にも、予防接種や健康診断などの病院付き添い、入園(入学)式も含まれます。

子の看護休暇と介護休暇の違い

子の看護休暇は、介護休暇と同じく育児・介護休業法によって定められており、どちらも仕事と育児や介護を両立するための権利として位置付けられています。介護休暇との主な違いは、取得できる労働者と日数、ケアの対象となる人や内容にあります。

|

|

子の看護休暇 |

介護休暇 |

|---|---|---|

|

休暇を取得できる労働者 |

小学3年生修了までの子を養育する従業員 |

要介護の家族を介護する従業員 |

|

ケアの対象となる人 |

小学3年修了までの子 |

事実婚を含む配偶者 自身の親と配偶者の親 祖父母 兄弟姉妹 子(養子含む) 孫 |

|

日数 |

年間5日 ※小学校3年修了までの子が2人以上の場合は10日 |

年間93日/1人あたり |

|

対象となる内容 |

疾病/負傷/予防接種/健康診断/入園(入学)式など |

2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護2以上または厚生労働省が定める判断基準を満たす場合) |

参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」より

どちらもケアの対象に子どもが含まれていますが、子の看護休暇の場合、対象となる子どもの年齢に制限があります。一方の介護休暇では、対象者の年齢に制限はありませんが、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態であるなど判断基準を満たす必要があります。

子どもがそれぞれの条件を満たす場合、いずれの休暇制度を利用するかは従業員の判断に委ねられます。

介護休暇・介護休業について詳しくはこちら

>介護休暇・介護休業で給与は出る? 違いや取得方法、条件を解説!

2.【2025年施行】子の看護休暇の変更ポイント

2025年4月から、「育児・介護休業法」の改正法が施行されました。子の看護休暇に関する変更点は以下のとおりです。

対象となる子どもの年齢の拡大

対象となる子どもの範囲は、小学校就学前まででしたが、改正により小学校3年の修了までに拡大されました。

参観日など休暇の取得理由の拡充

子の看護休暇を取得する理由は、子どもの病気・けがの看護や通院、予防接種や健康診断の付き添いに限られていましたが、以下の理由でも取得が可能になりました。

- 感染症の流行に伴う学級閉鎖 など

- 入園(入学)式、卒園式 など

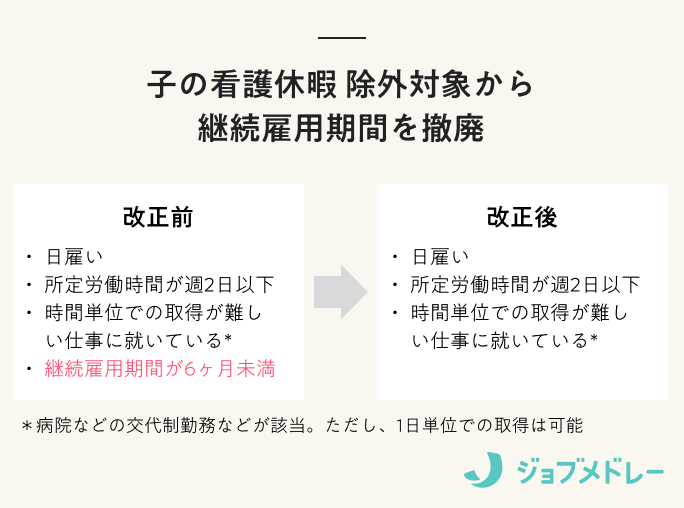

除外となる労働者の見直し

育児・介護休業法では、子の看護休暇で除外できる労働者が定められています。今回の改正により、継続雇用期間の定めが撤廃されました。

また子の看護休暇は、正職員だけでなく、パート・アルバイト、契約職員などさまざまな雇用形態の人が取得できます。家族などほかに看護できる人がいても、基本的に雇用側は従業員の申し出を拒むことはできません。

名称の変更

これまでは、子どもの病気やけがの看護、予防接種・健康診断などへの病院付き添いが取得理由として認められていました。今回、式典への参加など体調ケア以外の理由も加わったことから、「子の看護等休暇」へと名称が変更されました。

3.取得できる日数と給与の有無

子ども1人あたり年間5日

子の看護休暇は、小学3年修了までの子ども1人につき年間5日、2人以上いる場合は最大10日取得できます。ただし、事業者の判断で日数を多く設けることもできます。

時間単位でも取得可能

2021年施行の改正育児・介護休業法で、それまで半日単位でしか取得できなかった子の看護休暇が、時間単位でも取得できるようになりました。これにより、予防接種や健康診断など比較的短時間で済む用事の場合は1時間から取得でき、以前に比べて利用しやすくなったといえます。

有給か無給かは事業者が決める

子の看護休暇は、年次有給休暇とは別に設けられた休暇制度で、給与の支払い有無は事業者が決定できます。有給とした場合や、育児・介護休業法で定められた日数を上回る制度を設けた中小企業には助成金が支給されます。また、従業員が申し出た際に、雇用側が不当に拒むことや降格、解雇など従業員の不利益につながる処置を取ることは違法とされています。

4.子の看護休暇の取得方法

申請に必要な情報

育児・介護休業法では、申請時に以下の情報を事業主に明らかにすることと定められています。また、社内で申請方法や様式に規定がある場合は、それに従います。

- 自身の名前

- 子の名前と生年月日

- 子の看護休暇の取得年月日(時間単位の場合は取得時間も必要)

- 病気やケガの証明または予防や学級閉鎖などのために世話が必要な旨

事後申請でも認める配慮を

子の看護休暇は予期せぬタイミングで必要となるケースもあります。緊急を要する場面も多いことから、電話やメールでの申請も認められるなど、法律では事業者側の配慮を求めています。

また、病気やケガの事実がわかる証明書類については、医師の診断書以外にも、薬を購入した際の領収書などでも認めるといった柔軟な対応が必要です。

5.子の看護休暇に関するQ&A

シフト制の場合は取得可能なのか、年次有給休暇とどちらを使うべきかなど子の看護休暇に関するQ&Aをまとめました。

Q.5日で足りなくなったらどうする?

A.就学前の子どもは病気にかかりやすいことや、予防接種も頻繁にあることから、年5日では足りない可能性もあります。そのような事態に備えて、ゆとりを持って年次有給休暇を使う、あらかじめ病児・病後児保育、ベビーシッターなどの預かりサービスの利用を検討しておくと良いでしょう。

Q.交替制勤務でも時間単位で取得できる?

A.夜勤や交替制勤務の人は時間単位での取得が難しいと判断されることもあります。

しかし、育児・介護休業法では子の看護休暇を取得しやすいよう、欠員補充のためのスタッフを余裕をもって配置するなどの体制作りを事業者側に求めています。

また、従業員が申し出れば夜勤や時間外勤務は免除となります。注意点として勤続年数が1年未満や、深夜に子どもをみてくれる同居の家族がいると対象外となります。免除されるかどうかは、就業規則を確認しましょう。

Q.子の看護休暇が無給の会社だと、有給休暇を使ったほうがいい?

A.有給休暇か子の看護休暇を選ぶかは従業員本人の選択に委ねられ、無給では困る場合や、有給休暇が余っているので使いたいという希望があれば有給休暇を選べます。有給休暇の残りが少ない人や、短時間で済む用事には看護休暇を使うなど状況に合わせて判断してください。

ただし、子の看護休暇の制度を使わず欠勤となると、評価や査定に影響が出る可能性があります。制度を利用すれば、事業者側も従業員の状況を把握できるほか従業員の不利益にもなりませんので、正当な理由があれば子の看護休暇を利用しましょう。

子の看護休暇、年次有給休暇、欠勤の主な違いは次のとおりです。

|

子の看護休暇 |

年次有給休暇 |

欠勤 |

|

|---|---|---|---|

|

取得可能日数 |

5日/年 |

10日/年* |

なし* |

|

給与の有無 |

事業者による |

あり |

なし |

|

取得理由 |

子どもの疾病/負傷/予防接種/健康診断 など |

問われない |

体調不良などの本人都合 |

|

評価や査定の対象 となるか |

ならない |

ならない |

なる |

*無断欠勤が続くと懲戒対象になる可能性がある

Q.参観日や入園説明会でも使える?

A.育児・介護休業法の改正により、2025年4月以降は入園・入学式などの式典参加も取得理由に含まれるようになりましたが、参観日や運動会などの行事では看護休暇は使えません。

Q.ほかの休暇と同日に連続取得することは可能?

A.子の看護休暇と半日有給休暇制度などを同日内に連続取得することも可能です。例えば午前中に子の看護休暇を使い、午後は半休を取得するというケースです。また、介護休暇との併用も条件を満たしていれば可能です。

子の看護休暇の注意点は、中抜けができないことです。朝出勤して途中で子の予防接種などに付き添い、また仕事に戻るということは認められていません。

6.医療・福祉業界の現状と両立に向けてできること

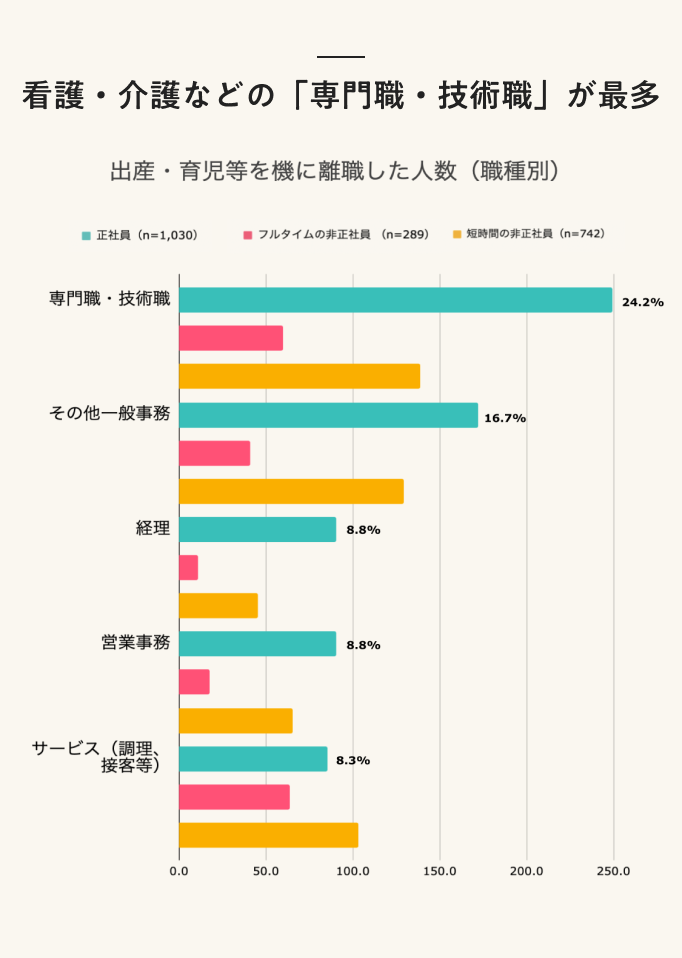

2018年に厚生労働省がおこなった調査によると、出産・育児を理由に退職した人は、看護・介護・保育などを含む、「専門職・技術職」の割合が24.2%ともっとも高いという結果でした。

なかでも、正社員では看護職の42.6%、フルタイムの非正社員では介護職が15.0%と多い傾向にあります。

医療・福祉業界では慢性的な人手不足の状況が続いています。事業者には、育児が理由の離職を防ぐため、仕事と子育ての両立をサポートする制度や職場環境の整備が求められます。

今回の法改正で対象となる子どもの年齢や取得理由が広がったことで、より柔軟な働き方の実現が期待できます。

もし、子どもの看護や行事のための休みが取りづらいと感じる人は、サポート体制が整っている会社に転職するのも一つの方法です。まずは、どのような職場があるのかチェックしてみてください。

参考

- 厚生労働省|「育児・介護休業法のあらまし(令和4年3月作成)」より「 Ⅳ子の看護休暇制度」

- 厚生労働省|「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要」

- 厚生労働省|「両立支援等助成金支給申請の手引き(2020年度版)」

- 厚生労働省|「労働者アンケート調査結果」より「2.出産・育児等を機に離職した仕事について」

- 厚生労働省|「育児・介護休業法について」