目次

1. 高齢化社会とは?

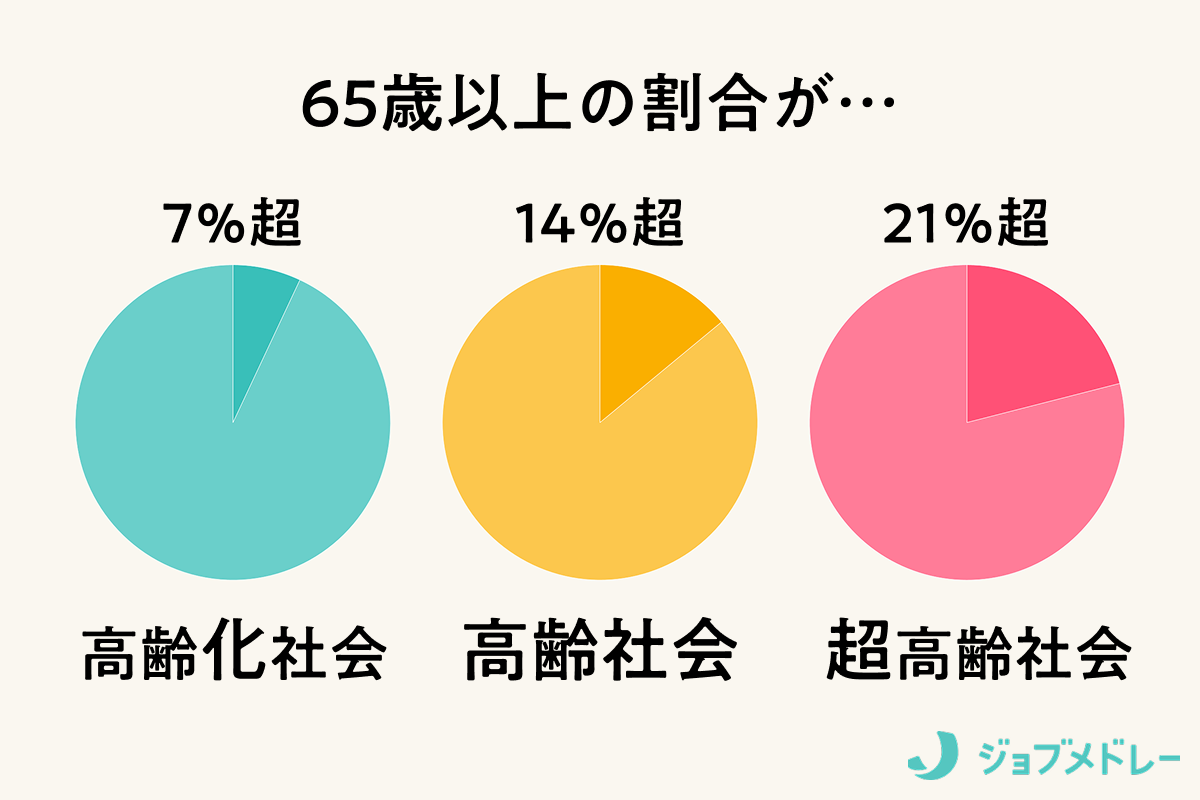

高齢化社会とは、65歳以上の人口が全人口の7%を超え、14%以下の状態を指します。この基準は、1956年の国連の報告書で示されたことに由来するとされています。

日本が初めて高齢化社会に突入したのは1970年のことで、65歳以上の人口が総人口の7.1%となりました。

高齢社会・超高齢社会との違い

高齢化社会と似た言葉に「高齢社会」「超高齢社会」があります。それぞれの違いは総人口に占める65歳以上の割合です。

高齢社会の定義

高齢社会とは、65歳以上の人口が14%を超え、21%以下の状態です。日本では1994年に高齢社会に移行しました。高齢化率7%からわずか24年で倍増するスピードは、世界的に見ても極めて早いペースとされています。

超高齢社会の定義

超高齢社会は、65歳以上の人口が21%を超えた状態です。この段階に達している国はごくわずかであり、日本は2007年にこの水準(高齢化率21.5%)に到達しました。

今後の日本の高齢化率は?

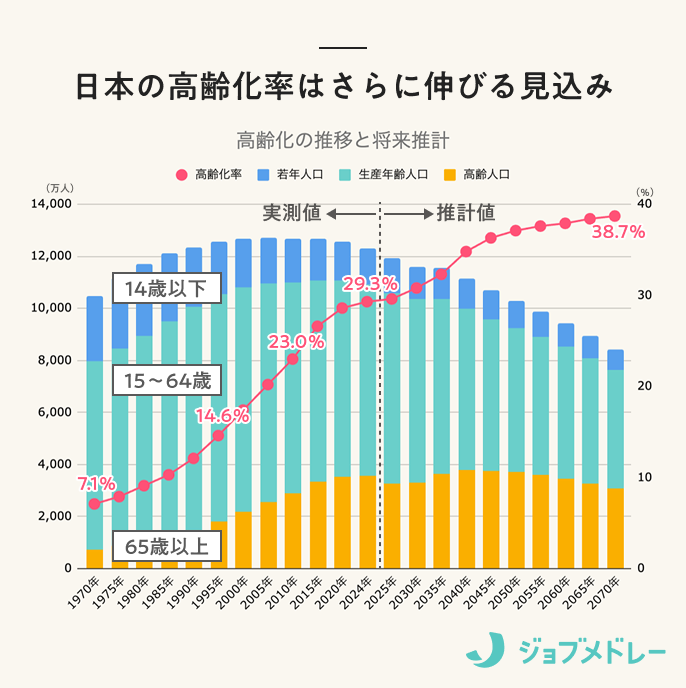

「令和7年版高齢社会白書」によると、2024年時点の高齢化率は29.3%。国民の約3人に1人が65歳以上という、かつてない超高齢社会に突入しています。

また、日本の人口は長期の減少過程に入っており、2070年にはおよそ8,700万人になると推計されています。そのころの高齢化率は38.7%と、2.6人に1人が65歳以上になると考えられています。

tips|「超高齢化社会」という用語は誤り?

世界保健機関(WHO)では、65歳以上の人口割合に基づいて高齢化社会(ageing society)、高齢社会(aged society)、超高齢社会(hyper-aged society)の3つを定義しています。一部メディアなどで「超高齢化社会」という表現を目にしますが、国際的な定義としては用いられていません。

2. 高齢化率が進んだ背景

日本が急速に高齢化社会へと進んだ背景には、さまざまな要因があります。とくに指摘されるのは以下の2つです。

(1)医療や生活環境の改善

戦後の医療技術の進歩や栄養状態の改善、公衆衛生の向上により、感染症などによる死亡率が大きく下がり、より多くの人が長生きできるようになりました。これに伴って65歳以上の人口が増加し、高齢化率も上昇しました。

日本人の平均寿命は年々延び続け、2023年には男性が81.09歳、女性が87.14歳となり、いずれも過去最高を記録しています。

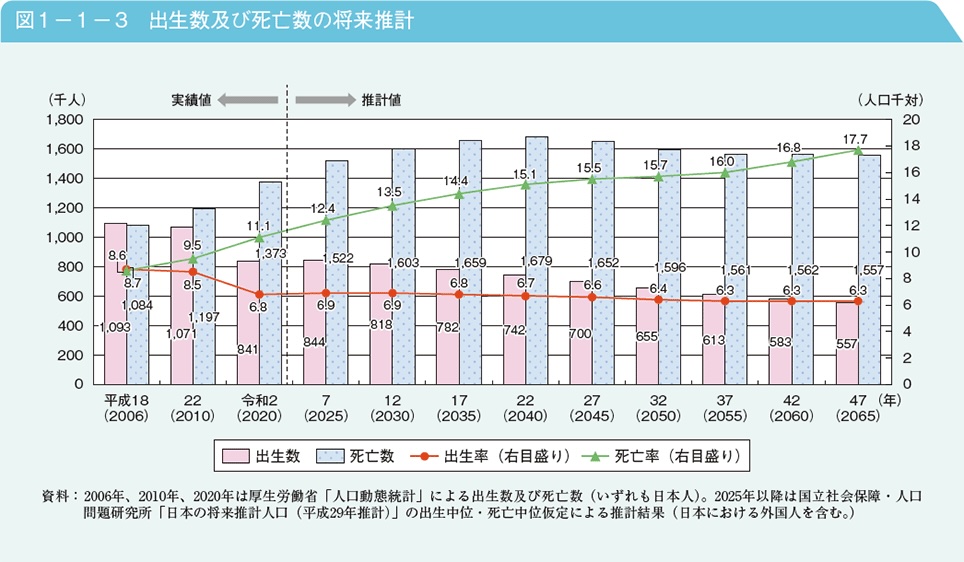

(2)少子化による若年人口の減少

一方で、出生数は長期的に減少しています。2024年の出生数は68万6,061人と、前年より4万人以上減少し、合計特殊出生率*は1.15と過去最低を記録しました。若年層の人口が減ることで相対的に高齢者の割合が増え、少子高齢化が同時並行的に進行しています。

3. 高齢化社会・高齢社会・超高齢社会がもたらす問題

医療・介護現場の人手不足

高齢者の増加に伴い、医療・介護サービスの需要が急増しています。問題は、これらを担う人材が足りていないことです。厚生労働省は、2026年度には約25万人、2040年度には約57万人の介護職員が追加で必要と試算しています。人手不足は、サービスの質や利用者の満足度にも影響を与える深刻な課題となっています。

医療費・年金など社会保障の負担増

高齢者が増えれば、医療費や年金支給額も増加します。2022年度の国民医療費は46兆円を超え、うち高齢者にかかる医療費が6割近くを占めています。今後さらに高齢化が進むなか、社会保障制度の持続可能性が問われています。

高齢者のQOLへの影響

単身世帯や夫婦のみの高齢者が増える一方で、地域とのつながりが薄れる傾向もみられます。かつては家族や地域内で自然におこなわれていた声かけや見守りといった関係が築きにくくなっており、高齢者が孤立するケースが増えています。

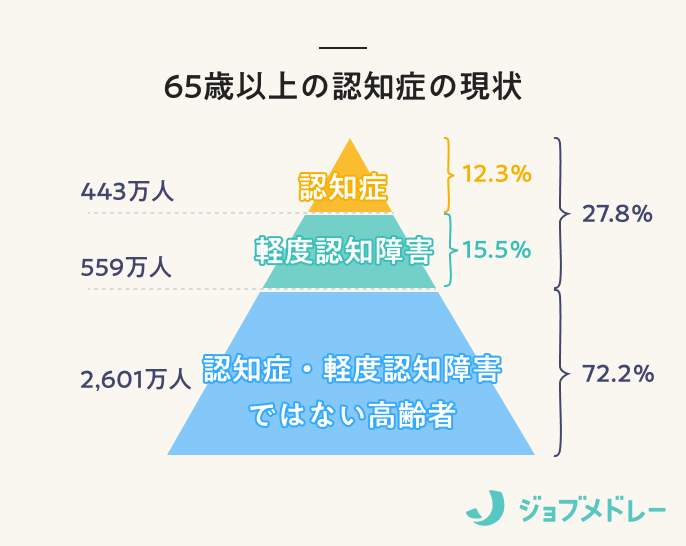

また、認知症の人の増加も深刻です。2022年度の推計では、65歳以上のおよそ3人に1人が認知機能の低下に直面している可能性があるとされています。

4. 高齢化が進む社会で取り組まれていること

各自治体では、高齢者が地域で自立して暮らせるよう工夫を重ねる一方、国全体としては介護・医療・福祉分野の人材確保や業務改革が進められています。

地域での実践的な取り組み

高齢者が住み慣れた地域で最期まで暮らせるよう、国は高齢者の就労支援や、要介護状態になる前の介護予防施策、地域での見守り活動などを強化しています。加えて、医療・介護・生活支援が連携し、多職種のチームで高齢者を支える体制づくりも進められています。このように包括的に支える仕組みを「地域包括ケアシステム」といいます。

こうした制度整備とともに、地域レベルでは高齢者の生活の質を高める多様な取り組みが進んでいます。例えば以下のような事例があります。

事例①|スマホを通じたデジタル活用支援(東京都墨田区)

墨田区では、高齢者のデジタルデバイド(情報格差)を解消するために、スマートフォン講座を実施。民間アプリ「みんチャレ」を活用し、歩数や写真を共有しながら楽しみつつスマホ操作に慣れる取り組みが実施されています。

出典:地域力を活いかした公民学連携のスマートフォン(スマホ)講座

事例②|難聴高齢者にもやさしい窓口対応(奈良県田原本町など)

高齢になると聴力の低下により、役所や銀行の窓口でのやり取りが困難になるケースがあります。こうした課題に対し、全国の自治体や信用金庫では「軟骨伝導イヤホン」の導入が進んでいます。奈良県田原本町では高齢者宅の訪問時にも活用されており、「声を張らずに普通の会話ができる」と好評です。

出典:軟骨伝導イヤホン~誰もが利用しやすい窓口へ~

制度レベルで進む支援と環境整備

2025年の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」では、これまでの一時的・断片的な対応を脱し、制度としての支援を強化する方向性が打ち出されました。

処遇改善を“加算”から“制度”へ

これまで介護・医療分野の処遇改善は一時金や加算制度が中心でしたが、今後は基本給そのものを引き上げる仕組みの構築が検討されています。物価上昇や他職種との格差を踏まえ、制度として持続可能な賃上げを実現する方向で、2025年末までに方針がまとめられる予定です。

AIやデジタルの活用で業務効率化

現場の負担軽減に向けて、記録業務の省力化や病院情報システムの整備、ケアの可視化などにAIやデジタル技術の活用が進められています。人手不足に対応しながら、サービスの質と安全性の向上も図られています。

骨太の方針に関する解説記事はこちらをご覧ください。

>「骨太の方針2025」から読み解く医療・介護・福祉現場で起きる5つの変化

5. 高齢化が進む日本で求められること

日本が「超高齢社会」と呼ばれる段階に入って久しく、社会全体が向き合うべき課題となっています。医療・介護・年金などの制度的な支えは不可欠ですが、それだけでは十分とはいえません。地域や家庭、職場といったあらゆる場面で、社会の一員として支える意識と仕組みが求められています。

なかでも、医療・介護・福祉に携わる専門職の存在は欠かせません。高齢者の暮らしを直接支える現場では、職種を超えた連携や情報の共有、そしてなにより人に寄り添う力が問われています。