目次

1.医療法とは

医療法とは、病院や診療所など医療施設の設立や管理、従事者確保に関するルールを定めた法律です。1948年に制定され、患者が安心して医療を受けられる環境を整えることを目的としています。

医療法と似た法律に医師法がありますが、こちらは医師の業務内容や資格に関する法律です。医療法が病院や助産所などの「施設」に焦点を当てているのに対し、医師法は「人」に焦点を当てている点が異なります。

医療法で定められている施設

医療法は、主に以下の医療を提供する施設の開設や管理、監督について定めています。

- 病院

- 診療所・クリニック(歯科含む)

- 助産所

- 介護老人保健施設

- 介護医療院

- 調剤薬局

- 訪問看護ステーションなどの居宅訪問系事業所

2.医療法で定められている主な内容

ここからは、医療法に定められている主な内容を紹介します。

広告の規制

医療に関する広告は、患者が誤解したり、不利益を受けたりしないよう、以下の内容を掲載することが禁止されています。

規制対象となる広告の内容

- ほかの医療機関よりも優れていると示す広告(例:県内一の医師数を誇る)

- 事実よりも良く見せる広告(例:安全性が極めて高い手術です)

- 公序良俗に反する内容の広告(例:わいせつな画像を使用)

- 患者個人の感想や口コミに基づく体験談の広告(例:◯◯治療で痛みが消え、人生が変わった)

- 治療前後の写真だけを載せ、詳しい情報がない広告(例:治療内容、費用、リスク、副作用などが書かれておらず、手術のビフォアアフターだけを掲載)

医療の安全の確保

国や都道府県、市区町村(保健所を設置している場合)には、患者や家族に対し、医療の安全に関する情報を提供したり、従事者に向けて研修をおこなったりすることが求められています。また、医療機関の管理者は、医療事故が起きた場合に「医療事故調査・支援センター」へ届け出て、必要な調査をおこなう必要があります。

病院・診療所・助産所の開設と運営

医師や歯科医師、助産師が病院や診療所、助産所を開設・休止・廃止する際は、開設地の都道府県に届出をし、許可を得る必要があります。病床数や病床の種類(一般病床から精神病床へなど)を変更する場合も届出が必要です。

開設後は、病院や診療所内で患者から見える場所に管理者の氏名などを掲示する必要があります。また、運営に必要な設備の整備や人員を確保し、これらを記録することが求められています。

医療提供体制の確保

医療機関は、適切かつ効率的に医療を提供するための体制や目標などを定めた基本方針と、連携体制などを盛り込んだ医療計画づくりが必要です。

加えて、地域で外来診療をおこなう医療機関の管理者は、その機能や役割などの必要事項を都道府県に報告する義務があります。また、災害時や感染症蔓延時に備え、技能や研修の修了などの条件を満たした人を、厚生労働大臣が「災害・感染症医療業務従事者」として登録することが可能です。

医療法人の設立と運営

医療法人は、医療の質向上と運営の透明性を確保する必要があります。法人を設立する際は、病院や診療所などの施設名称、役員や理事会に関する規定など必要事項を決定したうえで、都道府県知事の認可が必要です。

3.【2025年】医療法等の改正ポイント

医療法は、時代の変化に応じてこれまで度重なる改正がおこなわれてきました。2025年2月にも「医療法等の一部を改正する法律」が閣議決定され、2026〜2027年にかけて順次施行される予定です。

(1)地域医療構想の見直し

新たな地域医療構想を推進

団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年を見据えて、医療提供体制の見直しがおこなわれます。具体的には、以下の内容が想定されています。

- 病床機能の分化・連携に加えて、外来医療・在宅医療・介護の連携をはかる

- 地域の実情ごとに、「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確にし、医療機関の連携・再編・集約化を進める

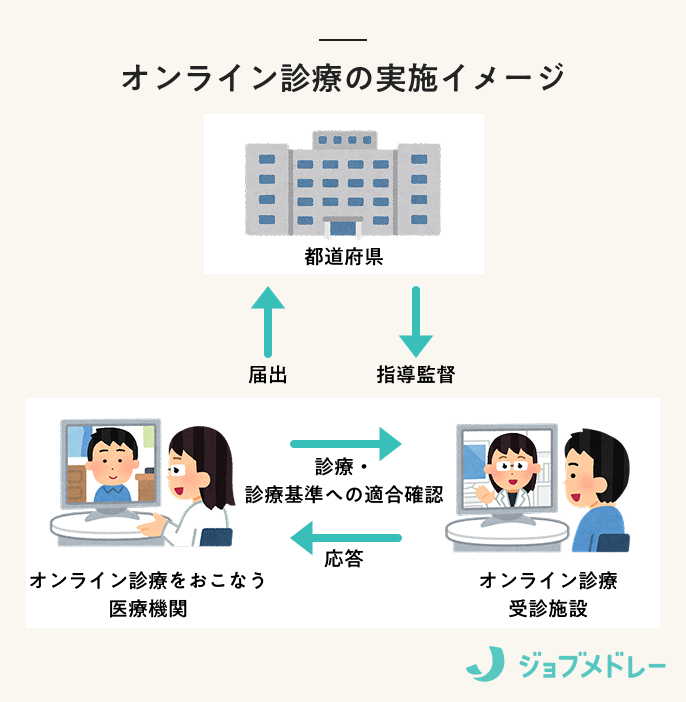

オンライン診療に関する規定づくり

コロナ以降に普及したオンライン診療は、厚生労働省の指針が運営の基準となっているのが現状です。法的な位置付けが不明瞭なことから、指針が守られず問題視されるケースもありました。そこで、適切なオンライン診療を推進するために法律上で定義する予定です。

今回の改正により、オンライン診療をおこなう医療機関は届出が必要になります。これまでどおり、患者の自宅などからの受診は継続してできるほか、介護施設などからでも受診できるよう「オンライン診療受診施設」に関する規定が新たに設けられます。

美容医療の適正化

美容医療に関する相談件数は年間5,507件に上り、その他医療サービスへの相談件数4,026件*より多くなっています。これを受け、保健所による立入検査や指導プロセスの明確化、ガイドラインの策定、医療広告の取締り強化に加えて、美容医療を提供する機関に以下が義務付けられる予定です。

- 安全管理措置の実施状況、専門医資格の有無、相談窓口の設置状況について都道府県に報告し、一般公開をおこなう

- 診療記録の徹底

*全国消費生活情報ネットワークシステムに登録された相談件数

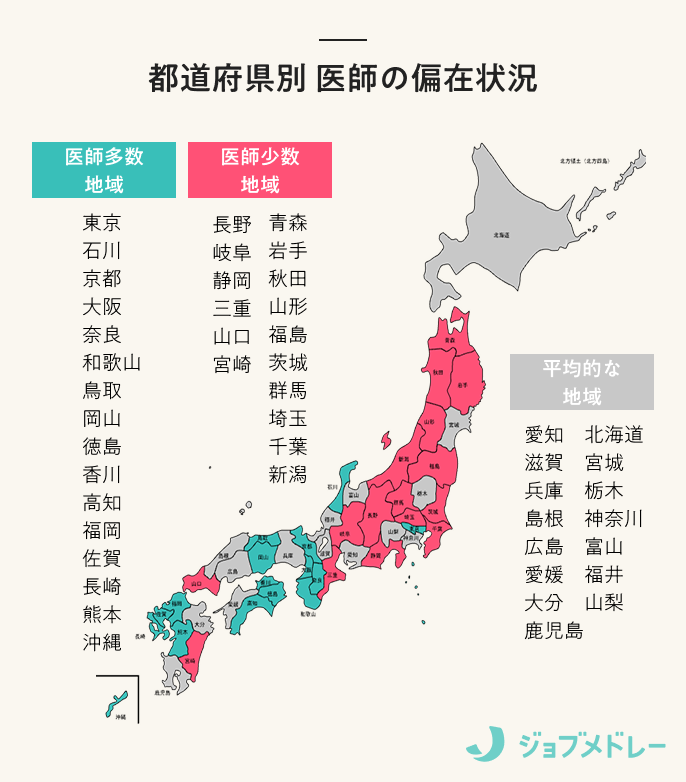

(2)医師の偏在を改善するための対策

医師の偏在状況を見ると、東北地方での不足が目立ちます。こうした格差を是正するために、医師を確保すべき地域を「重点医師偏在対策支援区域」として都道府県知事が指定できるようになります。これにより、指定された地域で開業支援などの取り組みを優先的に実施できるなど、医師不足・偏在の解消が期待されます。

また、外来をメインとする医療機関が多い地域で新たに診療所を開設する場合は、開業6ヶ月前の届出や、行政との協議の場に参加する必要があるほか、医師が不足している地域から要請が出せるようになり、実質的に新規開業が制限されます。

(3)医療DXの推進

デジタル技術を活用し、保健・医療・介護に関する情報を施設間ですばやく共有することで、従事者不足や業務の負担をカバーする仕組みが求められています。医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するために、以下の内容が法律に定められる予定です。

- 医療機関同士で、3文書(1.健康診断結果、2.診療情報提供書、3.退院時サマリー)と6情報(1.傷病名、2.薬剤アレルギー等、3.その他アレルギー等、4.感染症、5.救急や生活習慣病などの検査、6.処方)を電子的に共有できるように

- 感染症発生届を電子カルテ情報共有サービス経由で提出できるように

- これまで匿名で利用されてきた医療・介護関係の公的データベースを、仮名化して利用・提供できるように

- レセプトの収集・分析などをおこなっている社会保険診療報酬支払基金の経験やノウハウを医療DXの推進に活かすため、名称や法人目的、組織体制などを見直す

4.時代に応じた変化が大切

医療法は、医療機関の開設から運営、医療提供体制の整備に至るまで、施設のあり方に重きをおいた法律です。少子高齢化による医療受給バランスの変化を見越して、今後も必要な変化を遂げることが予想されます。質の高い医療やケアを提供するために、医療機関も時代に即した柔軟性を持つことが大切です。

参考

- e-Gov法令検索|医療法

- 厚生労働省|医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について