「とりあえず3年」そんな言葉を聞いたことはないでしょうか。新卒1年目で辞めてしまうと、その後も「すぐ辞めた人」という目で見られるのではないかと不安を感じる人もいるかと思います。

現在、緩和ケアの現場で活躍する看護師の吉島さんは、新卒で入った急性期病院をわずか1年で退職した経歴を持ちます。「1年で辞めた」という劣等感と向き合いながら、目標を叶えるまでの道のりを聞きました。

「ナースコールの音が怖くなった」限界の1年目

──緩和ケアに興味を持ったきっかけを教えてください。

吉島さん:専門学校1年生のとき、祖父を膵臓がんで亡くしたんです。

発覚してからの数ヶ月、祖父はずっとつらい治療に耐えていました。でも最期に入った緩和ケア病棟では、好きなお酒を飲んだり、祖母が作った手料理を食べたりして、日に日に顔つきが穏やかになっていったんです。

祖父の葬儀で、祖母が私だけにぽろっと「じいちゃんの苦しむ姿を見なくてよかった」と漏らしたんです。数十年連れ添った夫が亡くなった葬儀の場で「よかった」という言葉が出てくることに衝撃を受けました。

当時はまだ看護の基礎すら学んでいませんでしたが、「苦しまずに最期を迎えることも看護なのか」と。そこから緩和ケアで働きたいと思うようになったんです。

──新卒では急性期病棟を選ばれていますよね。緩和ケアを学べる終末期に入ろうとは思わなかったのでしょうか?

私が通っていた専門学校は病院付属だったので、就職先もその病院に決まっていました。それに、終末期の患者を見るにはそれまでの経過を知る必要があるので、急性期で基礎を学んでから緩和ケアのチームに入りたいと考えたんです。

配属された病棟には、実習でお世話になった緩和ケア認定看護師が在籍していて、入職できたときは本当にうれしかったのですが……。さまざまな事情があって、1年で退職することになったんです。

──何があったのでしょうか?

私は卒業と同時に結婚していて、家事をしっかりこなし、いずれは子どもも欲しいと考えていたんです。でも急性期病棟は想像以上に忙しく、毎日4時間の残業があり、日勤でも終電帰り。さらに帰宅後も勉強が待っていました。

仕事も家庭も中途半端になっていく状況に追い詰められ、ある日ナースコールの音が怖くなってしまったんです。精神科で適応障害と診断され、1ヶ月の休職後、退職しました。

▽看護師の選考期間についてはこちらの記事で解説しています

「1年で辞めた人がうちに来るらしい」

──次の転職先はどのように探しましたか?

当初から目指していた緩和ケアに携われる職場を転職サイトで探しました。ただ緩和ケアは経験が求められる領域で、1年しか経験のない私を受け入れてくれる場所は見つかりませんでした。

転職活動が思うように進まないなか、エージェントから看取りにも対応している療養型病院を紹介していただき、面接を受けることになりました。

──その療養型病院の面接で短期離職について何か聞かれましたか?

私の経歴を見て最初は難色を示されました。「病院に戻ったほうがいいのでは」とも言われて。その病院もベテランが多い職場だったので、1年で辞めた若手を採用するのは異例だったそうです。

それでも、緩和ケアへの思いや退職の経緯、そして、いずれ子どもが欲しいことなどを話すと「そういう事情ならうちが合うかもしれない」と言ってくださって、入職が決まりました。

その病院には24時間対応の託児所があり、子育て世代の看護師が多く働いていて、家庭との両立を支援する体制が整っていたんです。だから私の事情を理解してもらえたんだと思います。

──前職とは異なる環境だったかと思いますが、職場の雰囲気はどのように感じましたか?

当時、「1年で辞めた人が来る」と現場はざわついていたそうで、私もなんとなく、周りから色眼鏡で見られている感覚がありました。でも、「続かない」「向いていない」と思われるのが悔しくて、認めてもらうために必死になりました。

少し早めに出勤して先輩の仕事を引き受けたり、手技の上手な先輩の採血を「近い」と怒られるまで間近で観察したり。とにかく先輩や医師について回って経験を積み、少しずつですが大事な仕事も任せてもらえるようになっていきました。

──前職の退職理由の一つにオーバーワークがあったかと思いますが、また同じように長時間労働になることはありませんでしたか?

療養型病院は慢性期の患者さんが中心なので、急性期のような突発的な業務は比較的少ないんです。家庭のこともしっかりできるようになり、入職から3年後には子どもを授かって、産休・育休も取得できました。生活は安定していましたね。

ようやく辿り着いた、緩和ケアの現場

──療養型病院には7年間勤めたそうですが、なぜ転職されたんですか?

やはり、終末期の緩和ケアに携わりたいという思いがずっとありました。療養型病院での7年間は貴重な経験でしたが、慢性期中心の環境では、緩和ケア認定看護師になるために必要な終末期の実務経験を積むのが難しかったんです。

それに、タイミングの問題もありました。当時は子どもが3歳で保育園生活にも慣れてきた時期でした。小学校に上がると環境が大きく変わり、親も新しいことに挑戦する余裕がなくなると聞いていたので、転職するなら今しかないと感じていました。

そんな折、通勤圏内にホスピスが新設されることを知り、療養型病院の院長に「挑戦してみたい」と相談したんです。院長も「それなら」と背中を押してくださって。面接を受けたところ、施設内訪問看護として採用してもらえました。

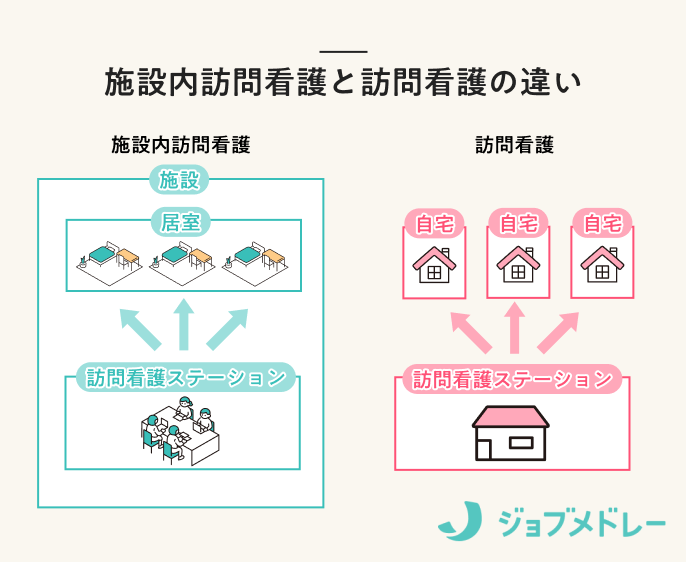

──施設内訪問看護とはどんなサービスなのでしょうか?

有料老人ホームなどの施設内にある訪問看護ステーションから、それぞれの居室に訪問する形態です。

──緩和ケアといえば病棟のイメージがありますが、介護施設という選択肢もあるんですね。

緩和ケアができる場所は、大きく分けて緩和ケア病棟、施設や在宅への訪問看護、ホスピスの3つがあります。病棟の場合、病院の一部を緩和ケア病棟にしているケースが多く、必ずしも希望の部署に配属されるとは限らないため、選択肢から外していました。

訪問看護は、患者さんのご自宅に一人で訪問するので、病院勤務が1年しかない私には荷が重いと感じました。結果として、判断に迷ったときすぐに相談できる、ホスピスの施設内訪問看護を選びました。

──病院とホスピスでは、雰囲気も違うのでしょうか。

ホスピスは病院ではなく介護施設ですので、病気を治療するというよりも、生活を支える役割が大きいです。

利用者さんもご自宅のように過ごせます。私の職場では面会も自由ですし、食事の持ち込みやペットを連れての面会も可能です。病院では制限される乳幼児の面会もできるので、最期にお孫さんの顔を見られたというケースもありました。

──ペットの連れ込みまで! 緩和ケアは静かなイメージがありましたが少し印象が変わりました。

私の主観かもしれませんが、ホスピスは決して暗い場所ではありません。最後をどのように看取るかという施設ですので、壁に季節の飾り付けをしたり、利用者さん同士がコミュニケーションを取れる場があったりとにぎやかですよ。

2歩先、3歩先を想定したケア

──緩和ケア病棟と比べたとき、ホスピスで難しいと感じることはありますか。

病院と比べて迅速な対応が難しいですね。病院であれば薬剤を常備しているので、医師の指示があればすぐに処方できます。しかし施設では、薬を処方する場合、往診医、クリニック、調剤薬局と連携が必要です。極端な例ですが、病院なら5分で処方できる薬が、施設では丸1日かかることもあります。

ですから看護師は、利用者さんを日頃から注意深く観察して「そろそろ内服が難しくなりそうだから貼付薬を準備しておこう」「この状態なら明日には疼痛が増強するかもしれない」など、先回りして準備を進める必要があるんです。

──ホスピスでは病院とは異なる看護師スキルが求められるんですね。

そうですね。それに、利用者さんの疾患の幅が広いことも特徴です。緩和ケア病棟ではがん末期とAIDSの方がほとんどですが、ホスピスには診療科の区別がありません。消化器、循環器、神経内科など、さまざまな疾患の方がいるので、看護師にも幅広い知識が求められます。

──看取りもあると伺いましたが、ご自身のメンタルケアはどのようにされていますか。

患者さんに踏み込みすぎないことを意識しています。実は、急性期で初めて看取りをしたときに大泣きした経験があるんです。

その方は若い外国人の患者さんで、何度も入退院を繰り返していました。最初に出会ったときは日本語がほとんど話せませんでしたが、再入院のたびに少しずつ日本語を話せるようになり、亡くなる直前には「あなたが看てくれてよかった」と日本語で言ってくださって、大泣きしてしまいました。

その夜、このまま患者さんに深く入り込みすぎると自分が持たないと感じたんです。その経験からある程度心の境界線を引くようになり、それ以降は一度も泣いていません。

──意識的に距離を取るというのも、簡単なことではなさそうですね。

そうですね。看取ったあとに「もっと何かできなかったか」と振り返って勉強することも、私なりのメンタルケアにつながっていたと思います。後悔しないよう学んで、できる限りのことをして看取ることができれば、精神的な負担も少しは軽くなると思います。

あとは、休みの日にしっかり休んだり、友達と遊んだり、オンとオフの切り替えも大切ですね。

──振り返ってみて、1年で辞めたという選択は、ご自身のキャリアにどのような影響があったと思いますか?

看護師として10年以上働いていますが、「1年で辞めた」という事実は消えないので、ふとしたときに劣等感を感じることはあります。

でもその劣等感があったからこそ、ここまで努力できたんだと思います。認めてもらいたい一心で、必死に頑張ってきて、今はホスピスで重要な役割を任せてもらえるようになりました。1年で辞めたとしても、その後の選択次第で道は開けると身をもって感じています。