臨床心理士とは?

心理学に基づく知識や技術を活かして、心の問題を抱えた人に向き合う専門家です。主にカウンセリングを通して相談者が抱える問題を傾聴し、解決に向かうよう援助します。

臨床心理士は日本臨床心理士資格認定協会が認定する民間資格ですが、医療や福祉、教育現場などでも公的に認められてきた実績のある資格です。同協会が実施する試験(筆記試験、面接試験)に合格することで資格を得られます。受験要件を満たすには指定大学院または専門職大学院を修了するルートが一般的です。

臨床心理士の仕事内容や試験情報について詳しくはこちらをご覧ください。

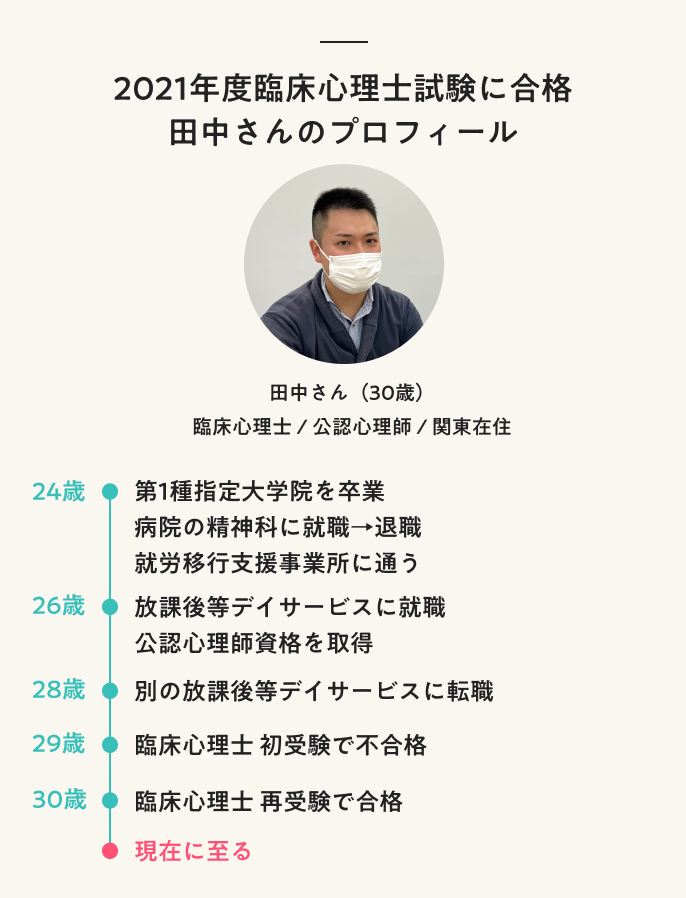

「心理士としてやりたいこと」が見えてきて受験を決意

──田中さんは(臨床心理士の受験資格が得られる)第1種指定大学院を卒業したあと、臨床心理士よりも先に公認心理師を取得されたんですね。

田中さん:はい、実は公認心理師の受験区分を勘違いしていて。

僕の受験区分はDルート*で受験可能な期間に制限はありません。にも関わらずGルート(公認心理師法の施行後5年間だけ実施される受験ルート)と混同していて、5年以内に合格しないと受験資格を失うと勘違いしていたんですよね。だから先に公認心理師を受けました。

──なるほど! そして公認心理師合格の3年後に臨床心理士を初受験されたと。すぐに取得しようとは考えなかったんですか?

それにも理由があって。当時勤めていた放デイ(放課後等デイサービス)の業務は生活介護が中心で、心理職の仕事はほとんどできてなかったんです。

公認心理師は筆記試験だけですが、臨床心理士では面接もあります。面接で「現在、心理士として何の仕事をしていますか?」って聞かれても、答えられないなぁと思ったんですよね。

自分の中で「心理士として何がしたいのか、何ができるのか」っていうのがまとまってなかったので、今受けても落ちに行くようなものだなと思って、受験を見送っていました。

──そうだったんですね。そのあと別の放デイに転職したのも、そういった理由からでしょうか?

そうです。放デイでも施設によって業務内容は結構違います。今の職場では心理士としてアセスメントをしたり、療育内容の提言をしたりしています。

心理士として実務経験や成功体験を積めるようになってきたので、面接でもある程度自分のやりたいことや考えを答えられるんじゃないかと思って、受験を決めました。

──しかし残念ながら、初受験では合格には至らなかったと……。

そうなんですよ。しかも面接どころか筆記で落ちてしまったので。単に勉強不足だったんでしょうね。

──では今回は2度目の受験時について、詳しく話を聞いていきます。

「過去問満点」を基準にした3ヶ月間の筆記対策

──まず、受験勉強のスケジュールを教えてください。

勉強は試験本番の3ヶ月前くらいから始めました。

仕事のある日はだいたい1〜2時間くらい。自宅で勉強に集中できない質なので、仕事帰りにケンタッキーやドトールなどに立ち寄って勉強してました。

──お休みの日は?

休みの日もせいぜい3時間くらいですかね。あまり長時間は集中力が続かなくって。

大学院受験のときのほうがよほど勉強してました。

──使用したテキスト類を教えてください。

過去問は過去6年分を解きました。もっと以前のもあったんですけど、古い知識を入れるのも逆に参考にならないと思って、6年分くらいがちょうどいいかなと。

──それほど出題内容は年を追って更新されていくんですか?

心理検査って結構頻繁にバージョンアップされるんですよね。例えば児童向けの知能検査に用いる「WISC」という検査ツールがあるんですが、最近そのバージョン5が出たんです。同じように試験に関しても、あまり古い知識だと実践で使えなくなってしまうので。

で、この過去問を毎回コピーして解いて、答え合わせをして、空いたスペースに間違えた問題の解説を書き込む形で使いました。なのでこれがノート代わりですね。

この方法で満点を取れるまで繰り返し解いて……だいたい5周くらいはしたと思います。

過去問でわからない内容があれば、この2冊で調べたり暗記したりという方法で使ってました。結構書き込みもしてますね。

この語呂合わせは、初受験のときにわからなくて解けなかった部分で……「次は絶対間違えないぞ」って気持ちで考えた語呂です(笑)。

この2冊は大学院受験のときから使っていて、参考書よりも詳しい解説や事例も載っているので補強的に使っていました。

あとは一般書なんですが、実務でも使っているものを参考に読んでました。

──これらのテキスト類を選んだ基準は?

実は最近は公認心理師のテキストのほうがメジャーになっていて、臨床心理士のテキストは少なくなってきているんですよ。

なのでその中から本屋で手に取ってみて、使いやすそうなものを選んだって感じですね。

──とくに重点的に勉強した分野はありますか?

臨床心理士の試験はわりとロールシャッハテストをはじめとした心理検査が出やすいんですよね。初受験で落ちてみて「この分野がわかってないと受からないんじゃ」って感じたので、2回目は重点的に勉強しました。

──テキスト以外に、YouTubeやアプリなどは活用しましたか?

YouTubeは医療福祉系スペシャリストライセンススクールというチャンネルから、試験に関係ありそうな動画をピックアップして見てました。

基本アナログなので、アプリはとくに使いませんでしたね。

論述の肝は「事前の構成」

──筆記試験の後半では論述試験がおこなわれますが、論述対策はどう進めましたか?

正直、論述のほうは対策らしい対策をあまりしていません。参考書の中にあった論述対策のパートを読んで、過去のテーマに対する自分の意見を考えるくらいでした。

──実際に書いてみることはしなかったんですか?

書きませんでしたね。僕をはじめ臨床心理士の大学院を出ている方は論文などでたくさん文章を書いてきたと思うので、そんなに苦にならないんじゃないかなと思います。実際、僕の周りの人たちでも論述でつまづく人はあまり聞きませんし。

論述で大切なのは規定の文字数(1,001字〜1,200字)に収めることですね。あとはよっぽど倫理的にどうなのってことを書いていなければ、落とされることはほとんどないんじゃないかな。

──では試験当日はどのように書き進めましたか? なにかポイントがあれば。

解答用紙とは別に下書き用紙が渡されるので、まずそれに構成をまとめました。序論・本論・結論のように骨子を決めて、それから実際に書き進めながら肉付けしていくように。

規定の文字数に収まるよう、書きたいことの優先順位を決めて、残りの文字数や前後の流れを見ながら書く内容を決めていくような感じでしたね。

試験中に腹痛と鳥の乱入!? ハプニング続きの一次試験(筆記)

──では一次試験当日の話を教えてください。順調に終わりましたか?

筆記試験中にお腹が痛くなり、トイレに行くため途中退室して10分ぐらい無駄になりました。それでも時間内には解けたので良かったんですが。

あ、あと途中試験会場に鳥が飛び込んでくるハプニングもありましたね……。

──なかなかのハプニング続きだったんですね……! 筆記試験の終了後、自己採点はしましたか?

臨床心理士試験はその場で問題が回収されるので、自己採点ができないんですよ。一応手応えとしては合格ラインの6割は超えられたかなとは思いましたが。

ちなみに合格発表時にも自分の得点は公表されません。

「正直ぜんぜん駄目」だった二次試験(面接)

──筆記試験で一定の得点を超えると、次に待っているのは二次の面接試験ですね。面接対策は何かしましたか?

臨床心理士の先輩3人に模擬面接をやってもらいました。実際に先輩たちが面接で質問された内容を再現するような形で。

あとはテキストにある想定質問を読んで回答を準備しました。

──実際に合格された先輩にやってもらえるのはいいですね。では試験当日、服装はどうしましたか?

スーツでした。ほかの受験生も男性はスーツで、女性はスーツかオフィスカジュアルという感じでした。私服の人は見かけませんでしたね。

──ずばり、面接の出来は。

それが正直ぜんぜん駄目で……。SNSや先輩からの話では「面接官優しかった」とか「和やかな雰囲気だった」って見聞きしてたんですが、僕のときの面接官は2人ともすごく硬い表情だったんですよね。

それで動揺してしまって、態度に表れていたかもしれないので、もう少し平常心を保てれば良かったです。

──どんなことを質問されたんですか?

「一次試験の論述で書いた内容について」「大学院の修士論文の内容について」「現在の仕事について」あたりを聞かれました。

論述で書いた内容は、試験が終わったあとにメモを残しておくといいと思います。試験から面接まで1ヶ月ほど間が空くので、自分が書いた内容を忘れないように。

あと僕の場合、大学院を卒業して数年経っての受験なので、当時のことを思い出しておいて正解でした。模擬面接をしてみると、修士論文や研究の内容などで細かい記憶が曖昧なところがあったので。

──しっかり対策できていそうですが、それでも「ぜんぜん駄目」だったんですか?

面接はその人がどんな価値観を持って心理士として働いていくのか、適性を見る試験だと思います。僕も「自分の知識を活かしていきたい」といった主旨の話をしたんですが、「少し知識に寄りすぎていませんか?」と突っ込まれてしまって。

それで慌てて「自分の知識におごることなく、ほかの人とも協力しながら謙虚にやっていきたい」と伝えました。この補足ができたからなんとか通過できたのかもしれません。

臨床心理士と公認心理師、両方取得して感じるそれぞれの違い

──臨床心理士と公認心理師、どちらも合格した田中さんに質問です。2つの試験の難易度や傾向に違いはありましたか?

そうですねぇ……僕の主観でいいですか? “狭く深く”が臨床心理士で、“広く浅く”が公認心理師という印象があります。

公認心理師は心理学的な出題以外にも、精神保健福祉士などが知っておくべき知識に近い出題があるんです。対して臨床心理士は心理学の専門知識の深いところまで出題されやすい気がします。

──公認心理師資格が誕生して5年ほどが経ちますが、実際の仕事内容や就職先においての違いは感じますか?

心理検査やカウンセリングを主におこなう心理士として働くなら、臨床と公認の両方を持っていないと一人前と見なされない風潮があるかなと思います。とくに医療機関などで働く場合はその傾向が強いですね。

公認心理師は心理学を専門に学んでいなくても実務経験ルート(Gルート)で資格を取れますし、資格自体ができてまだ間もないです。そのため公認心理師だけを持っていても実務経験が不十分だと思われることが多いと聞きますね。

逆に、僕が働いている放デイなどの福祉施設では、どちらかだけでも十分かもしれません。

──放デイなどでは医療機関と比べると心理職としての業務が少ないからですか?

そうですね、僕の前職のように生活介護が中心になるようなところもありますから。

それから2021年度の法改正により、放デイや児童発達支援といった場において心理職のニーズが高まったこともあり、心理指導担当職員の配置加算が取れるようになったんです。これもあって、最近では放デイなどで心理職の求人が急激に増えているようですよ。

臨床心理士や公認心理師が専門的な知識・技能を活かしてどのように質の高い療育的支援を提供していくべきか、率先して考えていかなければならない時期なのだと思います。

──では最後に、これからの目標がありましたら教えてください。

心理検査やカウンセリングに積極的に取り組める、“心理の色が強い放デイ”を作ってみたいなと考えています。

先ほどから言っているように、放デイで働く心理士は十分な心理検査などの実務経験を積めないケースが多いです。そこで普段は放デイの指導員として働きながらも、提携している医療機関からのオーダーがあったら心理検査も取れるような施設があればいいなと思っていて。

医療機関と連携した放デイはまだまだ数が少ないので、これから仲間を増やして自分の手で作っていけたら……そう思っています。

田中さんより、これから受験される方へのメッセージ