この記事をまとめると

・介護保険とは、費用の一部負担で介護保険サービスを利用できる社会保険

・40歳以上の被保険者が所得に応じて保険料を支払う

・サービス利用には市区町村で要介護認定を受ける必要がある

1. 介護保険とは?

介護保険とは、介護が必要になったときに、費用の一部を負担することでさまざまな介護保険サービスを利用できる社会保険の一種です。高齢化と長寿化が急激に進んだことから、2000年に導入されました。

・介護保険の仕組み、財源、事業計画

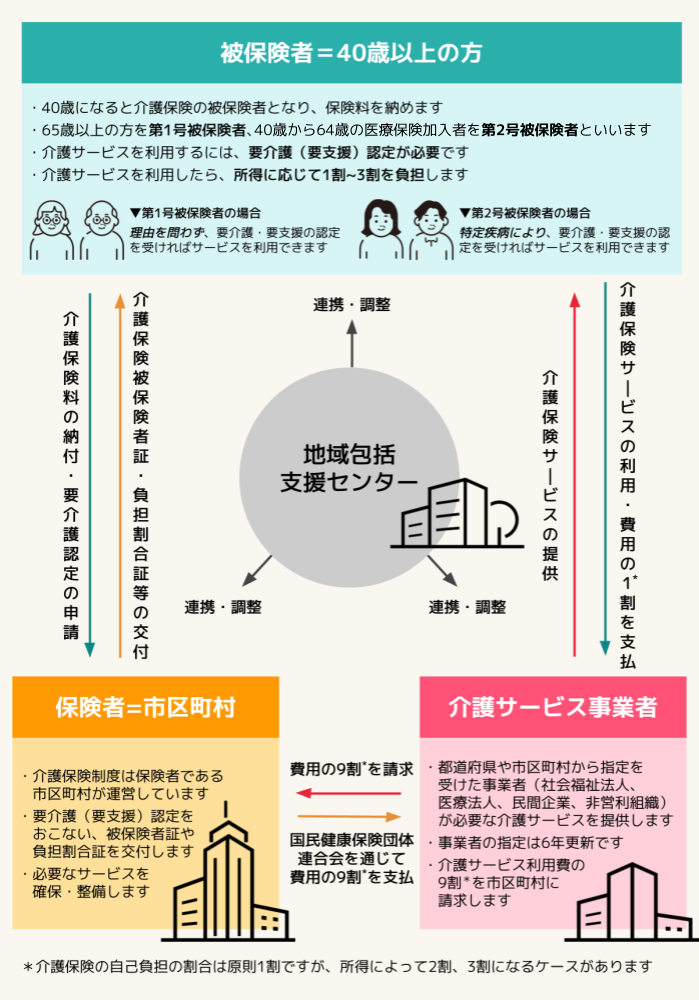

介護保険は主に保険者(市区町村)、被保険者(40歳以上の方)、介護サービス事業者の3者から成り立っています。

介護保険の仕組み

介護保険は保険者である市区町村によって運営されており、私たちは40歳になるとその被保険者となり保険料を納めなくてはなりません。

介護保険サービスを利用するには、市区町村に申請をおこない要介護(要支援)の認定を受ける必要があります。要介護(要支援)認定を受けたら、各事業者と契約しサービスを利用します。

このとき利用者が負担する費用は原則1割で、残りの9割については介護事業者が保険者に請求します。この残りの費用は税金と保険料からまかなわれています。

─参考:厚生労働省|介護保険制度の概要|介護保険とはより作成

市区町村は3年を1つの期間として介護保険事業計画を策定します。この計画に合わせ、被保険者の納める保険料や介護サービス事業者に支払われる介護報酬が見直されます。介護保険は2000年から始まりましたので、2023年度までが第8期、2024年度からが第9期となります。

社会保険とは、けがや病気、休業、失業、障害、老齢、死亡などのリスクを社会全体で支え合う仕組みです。厳密には健康保険、介護保険、厚生年金の3つが社会保険(狭義の社会保険)に、労災保険と雇用保険の2つが労働保険に当たりますが、求人情報にある「社会保険完備」の「社会保険」はこれら5つすべてを指します(広義の社会保険)。社会保険は誰もが必要となりうる必要最低限の保険ですので、要件を満たす人は必ず加入しなければなりません(強制保険)。

2. 介護保険料の金額と納付方法

介護保険料は65歳以上の第1号被保険者が負担する「第1号保険料」と、40歳から64歳までの第2号被保険者が負担する「第2号保険料」に分かれています。

・第1号保険料

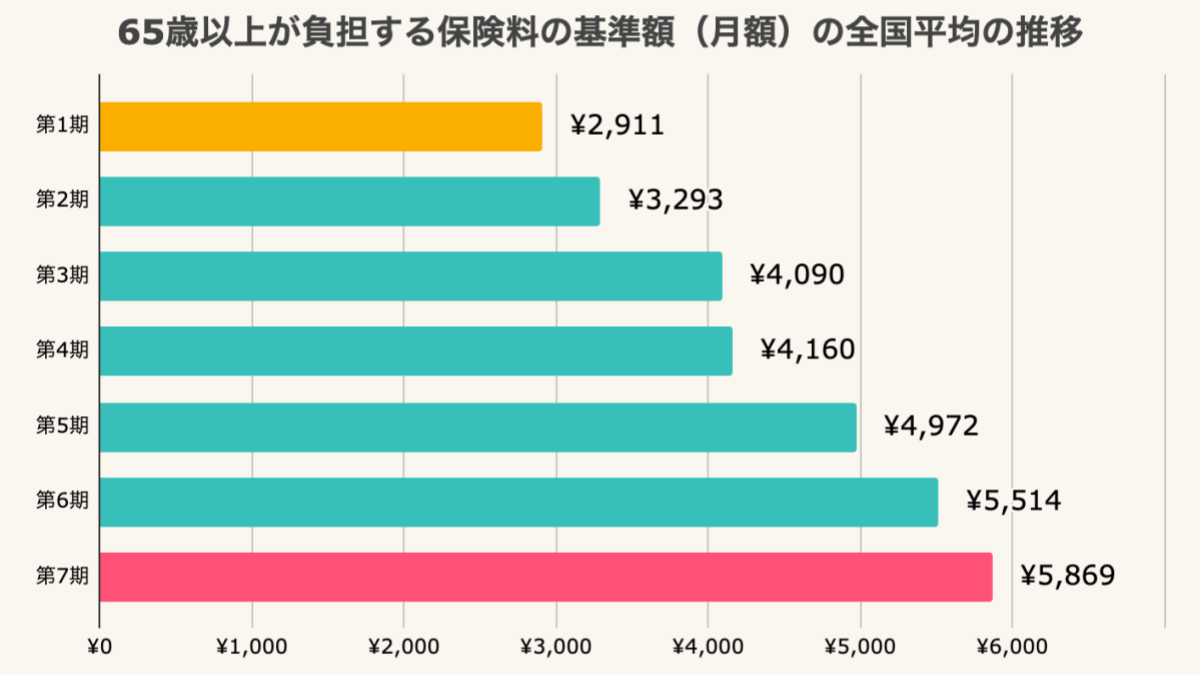

第1号保険料は、各市区町村が3年ごとに1人あたりの基準額を定めます(介護保険事業計画の予算の23% ÷ 第1号被保険者の総数)。

ただし、全員が同じ保険料では収入に対して保険料の負担が重くなってしまう方も出てくるため、本人や世帯の合計所得に応じて負担率を細分化しています。この所得区分は標準で9段階とされていますが、市区町村の条例によってより細かく設定することも可能です。

第1号保険料は、年金が年額18万円以上の場合は年金から天引きされ(特別徴収)、年額18万円未満の場合は納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。

第1号保険料の基準額は更新のたびに上がっており、第1期と第7期でその差は約2倍になっています。

─参考:厚生労働省|第7期計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等についてより作成

・第2号保険料

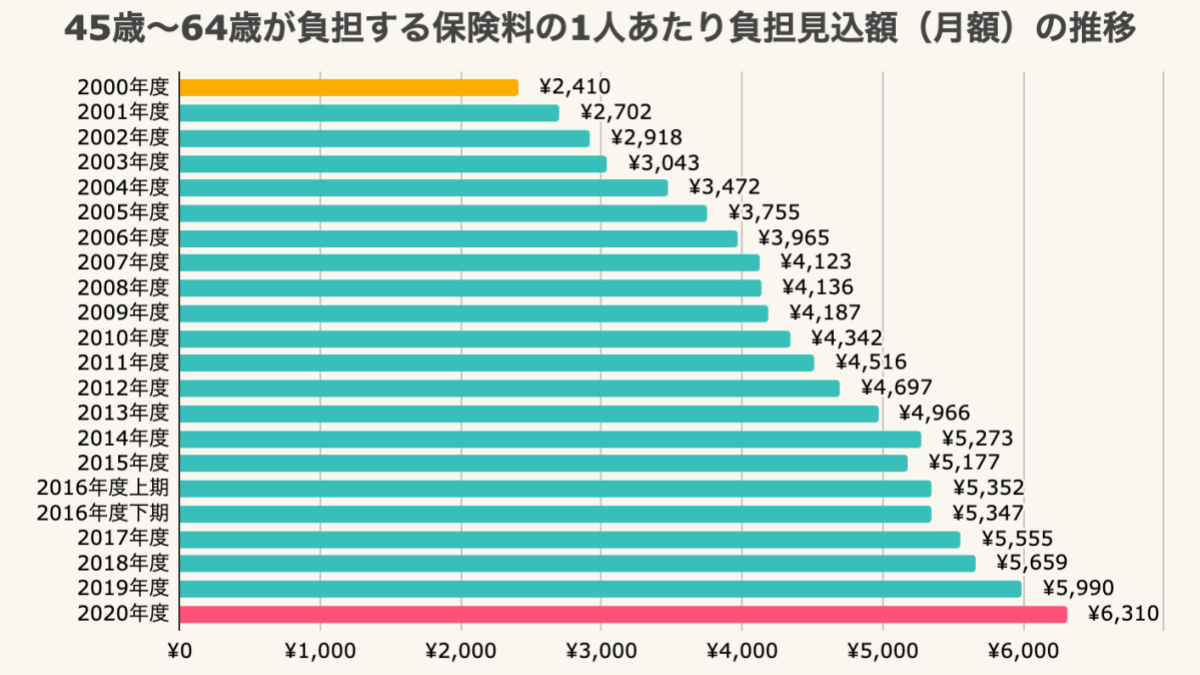

第2号保険料は、国(厚生労働省)が毎年1人あたりの保険料率を定めます(介護保険事業計画の予算の27% ÷ 第2号被保険者の総報酬額総額の見込)。

その保険料率を基に、各健康保険団体(公的医療保険の保険者)が医療保険料に介護保険料を上乗せして徴収します。つまり、給与所得者の場合は給与から天引きされ、自営業者や未就業者の場合は納付書や口座振替で納めます。

第1号保険料同様、第2号保険料の1人あたり負担見込額も毎年上がっており、2000年度と2020年度でその差は約2.6倍となっています。

─参考:厚生労働省|第2号被保険者にかかる介護保険料についてより作成

3. 介護保険サービスを利用するには?

介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)の認定を受ける必要があり、認定結果によって利用できるサービスが異なってきます。

4. 介護保険で利用できるサービスは?

介護保険で利用できるサービスには、法令で定められた「保険給付」と、各市区町村がそれぞれの地域の特性に合わせて実施する「地域支援事業」があります。

・保険給付

要介護1〜要介護5に認定された方は介護給付を、要支援1・要支援2に認定された方は予防給付を利用することができます。

介護保険施設(特養、老健、介護療養型医療施設、介護医療院)に入居できるのは要介護1〜要介護5に認定された方に限られます。とくに特養に入居できるのは、原則要介護3以上の方のみとされています。

民間企業が運営する特定施設(介護付き有料老人ホーム、ケアハウスなど)には要支援の方でも入居することが可能です。

保険給付の種類

・地域支援事業

地域支援事業は主に介護予防を目的として実施されます。代表的なものが介護予防・日常生活支援総合事業で、65歳以上の方全般を対象とした一般介護予防事業と、要支援認定者などを対象とした介護予防・生活支援サービス事業に分かれています。

地域支援事業の種類

5. 介護保険サービスを利用したときの自己負担額は?

要介護(要支援)の認定を受けると、介護保険サービスを利用したときの自己負担額の割合が記された「介護保険負担割合証」が交付されます。負担割合は所得によって1割〜3割に変動しますが、65歳以上で要介護(要支援)認定を受けている方のうち、約9割が1割負担となっています。

─参考:厚生労働省|介護保険事業状況報告(暫定)令和2年12月分|第2-1表・第2-4表・第2-7表より作成

また、居宅サービスを利用したときと施設サービスを利用したときでは、必要となる費用に次のような違いがあります。

・居宅サービスの場合

原則1割の自己負担でさまざまな居宅サービスを利用できますが、要介護(要支援)の区分別に利用できるサービスの限度額が決まっており、超過した分については全額自己負担となります。

| 区分 | 1ヶ月の利用限度額* |

|---|---|

| 要支援1 | 5,032単位 |

| 要支援2 | 10,531単位 |

| 要介護1 | 16,765単位 |

| 要介護2 | 19,705単位 |

| 要介護3 | 27,048単位 |

| 要介護4 | 30,938単位 |

| 要介護5 | 36,217単位 |

*介護保険サービスの単価は原則1単位=10円で計算されますが、サービスの種類や事業所の所在地によって10円〜11.4円の範囲で変動します。

・施設サービスの場合

施設サービス費の原則1割に加え、食費、居住費、日常生活費が自己負担となります。

居住費と食費の金額は施設と利用者の間で決められますが、基準となる金額(基準費用額)が定められています。また、低所得者(住民税非課税世帯)の方に対しては食費と居住費の負担軽減策があります。

6. 介護が必要な期間を予測することは難しい

介護が必要な期間を「平均寿命 − 健康寿命*」とすると、男性で約9年、女性で約12年となり、その期間は少しずつ延びています。もちろんこれは一つの目安に過ぎません。それぞれ介護が必要な期間がどのくらいになるかは個人差が大きく、予測することは困難です。

*健康寿命…日常的な介護を必要とせずに、自立した生活ができる期間のこと

─参考:厚生労働省|令和2年版高齢社会白書|第2節 高齢期の暮らしの動向より作成

また、一度「要介護」と認定されると、介護度が進行することはあっても寛解することはあまり期待できません。そのため、自立状態や要支援状態のうちに予防的なケアに取り組むことが重要です。

要介護・要支援認定されていなくても利用可能な介護予防サービスは多くあります。「そろそろ親の介護が心配」と思ったら、まずはお住まいの地域のサービスについて調べてみてはいかがでしょうか。

参考

- 高野龍昭『これならわかるスッキリ図解介護保険第3版』2018年

- 竹下さくら『「介護が必要かな」と思ったときにまず読む本』2012年

- 厚生労働省|介護・高齢者福祉