1. 児童指導員とは?

児童福祉施設に通所、入所する子どもたちの健全な育成を支援する

児童指導員とは、さまざまな事情から児童福祉施設に通所、あるいは、入所する子どもたちの健全な育成を支援する職種です。

例えば、発達障害や知的障害などの障がいがあり、児童発達支援(児発)や放課後等デイサービス(放デイ)に通所する子どもたちに対しては、将来的な自立や社会参加のために必要な療育*をおこないます。虐待やネグレクトなどによって児童養護施設に入所し、保護者と離れて暮らさなければならない子どもたちに対しては、その代わりとなって生活指導をおこないます。

なお、児童指導員として5年間働くと、講習を受けることで児童発達支援管理責任者(児発管)の資格を取得できます。

児童指導員と保育士の違い

児童指導員も保育士も共に児童福祉に関わる資格であり、業務内容や勤務可能な施設が似ています。次の表のとおり保育士のほうが就業先の選択肢が多く、児童指導員が働ける施設であれば保育士も働くことができます。

保育士や児童指導員が勤務可能な児童福祉施設

|

児童指導員 |

保育士 |

|

|---|---|---|

|

保育所 |

ー |

● |

|

乳児院 ※1 児童養護施設 福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設 福祉型児童発達支援センター 医療型児童発達支援センター 児童心理治療施設 |

● |

● |

|

母子生活支援施設 (母子生活支援員として) |

△ ※2 |

● |

|

児童厚生施設 (児童の遊びを指導する者として) |

△ ※3 |

● |

|

児童自立支援施設 (児童生活支援員として) |

△ ※4 |

● |

※1 保育士または児童指導員を看護師の代わりとすることが認められている

※2 任用資格が一部重複(社会福祉士、精神保健福祉士、2年以上の実務経験)

※3 任用資格が一部重複(社会福祉士、教員免許状、2年以上の実務経験、大学で所定の専門課程を修了)

※4 任用資格が一部重複(社会福祉士)

2. 児童指導員になるには?

児童指導員任用資格が必要

児童指導員として働くには、児童指導員任用資格が必要です。

その仕事に就くために必要な資格や学歴、職歴(実務経験)のことを「任用資格」といい、「児童指導員」という名前の資格があるわけではありません。そのため、児童指導員として就職するには、任用資格を証明するための書類(卒業証明書や実務経験証明書など)が必要になります。

児童指導員の場合、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条(児童指導員の資格)に定められた、次のいずれかに該当する必要があります。

〈社会福祉士・精神保健福祉士の資格を保有〉

社会福祉士か精神保健福祉士の資格を保有している場合、児童指導員の任用資格を得られます。

証明書類:資格証の写し

〈大学や大学院で所定の専門課程を修了〉

大学(短大を除く)や大学院において、社会福祉学・心理学・教育学・社会学のいずれかを専修する学科や研究科を修了している場合、児童指導員の任用資格を得られます。

証明書類:卒業証明書、または、履修科目証明書

〈教員免許状を保有〉

幼稚園・小学校・中学校・義務教育校・高等学校・中等教育学校のいずれかの教員免許を保有している場合、児童指導員の任用資格を得られます。

証明書類:免許状の写し

〈児童福祉施設で2年以上の実務経験がある〉

児童福祉施設で2年(最終学歴が中卒の場合は3年)以上の実務経験があれば、児童指導員の任用資格を得られます。

証明書類:実務経験証明書、卒業証明書

3. 児童指導員の勤務先

児童指導員の勤務先には次のようなものが挙げられます。

障害児通所施設(療育施設)

発達障害、知的障害、難聴、肢体不自由、重症心身障害などの障がいを持つ子どもが、それぞれに応じた療育を受けるために通所する施設です。対象年齢が小学校就学前の場合は児童発達支援、小学校〜高校就学中の場合は放課後等デイサービスに区分されますが、その両方を提供する多機能型の施設もあります。これらの施設では本人だけではなく、家族や地域に対しても支援をおこなうことで、子どもの育ちの環境を整えることを目指しています。

〈児童発達支援〉

小学校就学前の障がいを持つ子どもに対して、日常生活における基本的な動作の指導や、知識・技能の習得、集団生活への適応訓練などをおこないます。児童発達支援には親子で通うタイプと単独で通うタイプ(母子分離型)があり、1回あたりの利用時間*や通所頻度もさまざまです。

*集団療育の場合は1回2時間〜4時間程度、個別療育の場合は1回1時間程度

〈放課後等デイサービス〉

小学校〜高校に就学中の障がいを持つ子ども*に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇を利用して、生活能力向上のための訓練や創作活動、作業活動、地域交流などをおこないます。家や学校以外の居場所となり、社会とのつながりを持てるよう支援します。

*引き続き療育が必要と認められる場合は満20歳まで

療育は児発管の作成する個別支援計画に基づいておこなわれますが、療育の方針は施設によってさまざまです。中には食事や音楽、運動など特色ある手法を取り入れている施設もありますので、「自分の得意分野や専門分野を活かせそうか」という視点で求人を探してみてもいいでしょう。

tips|児童発達支援“センター”と“事業所”の違いは?

児童発達支援には児童発達支援“センター”と児童発達支援“事業所”があります。地域の障害児支援の中核を担う“センター”は、保育所への訪問支援やほかの専門機関(医療機関、保健所、児童相談所)との連携も積極的におこなっています(人口10万人に対して1ヶ所以上)。それに対して身近な療育の場である“事業所”は、利用者の通いやすさを重視して、地域内に数多くの施設が設置されています(中学校区に1ヶ所以上)。

障害児入所施設

家庭での養育が困難な、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)などの障がいを持つ子どもが入所する施設です。食事、入浴、排泄などの介助に加え、日常生活における基本的な動作や知識、技能の習得などを支援します。

児童養護施設

虐待や死別などの理由で保護者と暮らすことのできない1歳〜18歳までの子どもを保護、養育する施設です。日常生活を共に送るなかで、基本的な生活習慣や学習習慣を身につけられるよう保護者の代わりとなって指導します。さらに、家庭に戻るための環境整備や、進学・就職に向けた支援もおこないます。

障害児入所施設や児童養護施設の中には、ショートステイ(短期入所)を受け入れている施設もあります。

4. 児童指導員の仕事内容

児童指導員の仕事内容は勤務先によって異なりますが、子どもたちの自立と社会参加を見据えて必要な支援をおこなうという点では同じです。

障害児通所施設(療育施設)の場合

障害児通所施設の場合は、児発管が作成した個別支援計画に基づいて療育を実施し、支援記録に残します。また、保護者や関係機関と連携を取りながら、直接支援をおこなう立場から個別支援計画の作成を手伝ったりします。

- 個別支援計画に基づく療育の実施

- 個別支援計画の作成補助

- 学習の補助(就学中の場合)

- 関係機関*との連携

- 支援記録の作成

- 保護者対応

- 送迎 ──など

*保育所、幼稚園、学校、児童相談所、医療機関など

障害児入所施設の場合

障害児入所施設の場合は、身の回りの世話が中心となりますが、通所施設と同じく療育を実施し、将来的な自立や社会参加を目指します。

- 身の回りの世話(重症心身障害の場合は、身体介護を含む)

- 個別支援計画に基づく療育の実施

- 個別支援計画の作成補助

- 学習の補助(就学中の場合)

- 関係機関*との連携

- 支援記録の作成

- 保護者対応 ──など

*保育所、幼稚園、学校、児童相談所、医療機関など

児童養護施設の場合

児童養護施設の場合は、保護者の代わりとなって身の回りの世話や生活指導・学習指導をしつつ、将来的な自立に向けて必要な支援をおこないます。虐待や死別などつらい経験をしている子どもが多いため、必要に応じた心理的ケアも必要です。

- 身の回りの世話

- 生活指導・学習指導

- 進学支援・就労支援

- 必要に応じた心理的ケア

- 自立支援計画の立案

- 関係機関*との連携

- 早期退所に向けた調整(保護者との面談等) ──など

*保育所、幼稚園、学校、児童相談所、医療機関など

5. 児童指導員の働き方

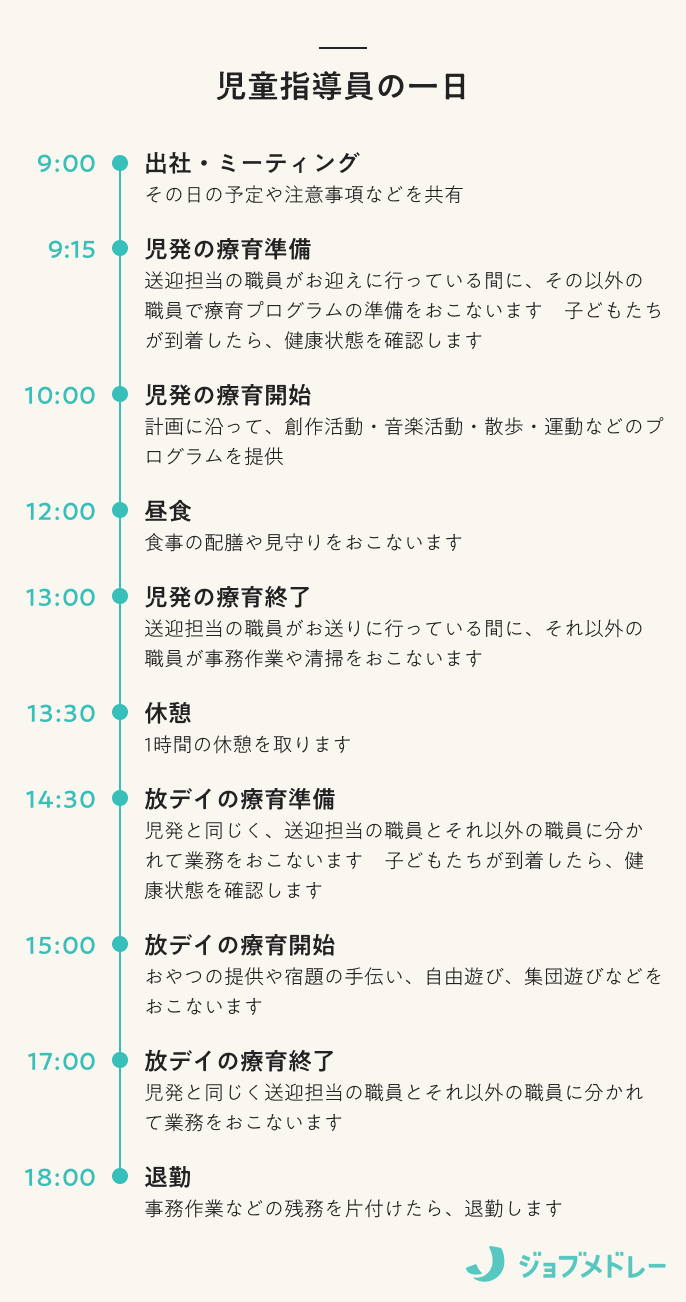

児童指導員の一日

児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型施設に勤務する児童指導員の一日の仕事の流れはおおむね次のようになります。

職員を児発担当と放デイ担当に分けることで、空いた時間を支援ミーティングやプログラムの準備などに当てる施設もあります。

児童指導員の休日

通所施設(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)の場合、日曜は休みで土曜や祝日は開所していることが多いため、通常、休みは固定休(日曜)+シフト休(月曜〜土曜)の週休2日制となります。年末年始やお盆は休園となることが多いため、長期休暇も取りやすいと言えるでしょう。

入所施設(障害児入所施設や児童養護施設など)の場合は勤務時間、休日ともにシフト制となります。長期休暇を取得するには有給休暇を使用することになりますが、それとは別に特別休暇(リフレッシュ休暇、慶弔休暇など)を取得できるよう配慮している施設もあります。

6. 児童指導員の給料

ジョブメドレーに掲載されている求人から児童指導員の賃金相場を算出しました。なお、残業手当など月によって支給額が変動する手当は集計対象外のため、実際に支払われる賃金はこれより多くなる可能性があります。

【全国平均】児童指導員の時給・月給・年収の相場

2024年12月時点の全国の児童指導員の時給・月給・年収の相場は次のとおりとなりました。

|

下限平均 |

上限平均 |

総平均 |

|

|---|---|---|---|

|

パート・アルバイトの時給 |

1,159円 |

1,358円 |

1,229円 |

|

正職員の月給 |

22万102円 |

27万8,829円 |

24万1,652円 |

|

正職員の年収* |

308万1,428円 |

390万3,606円 |

338万3,128円 |

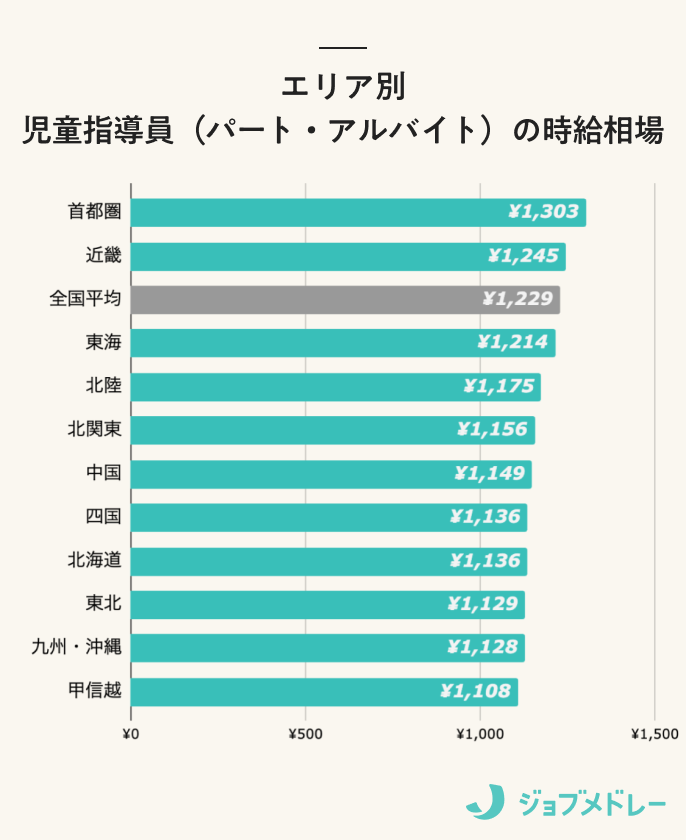

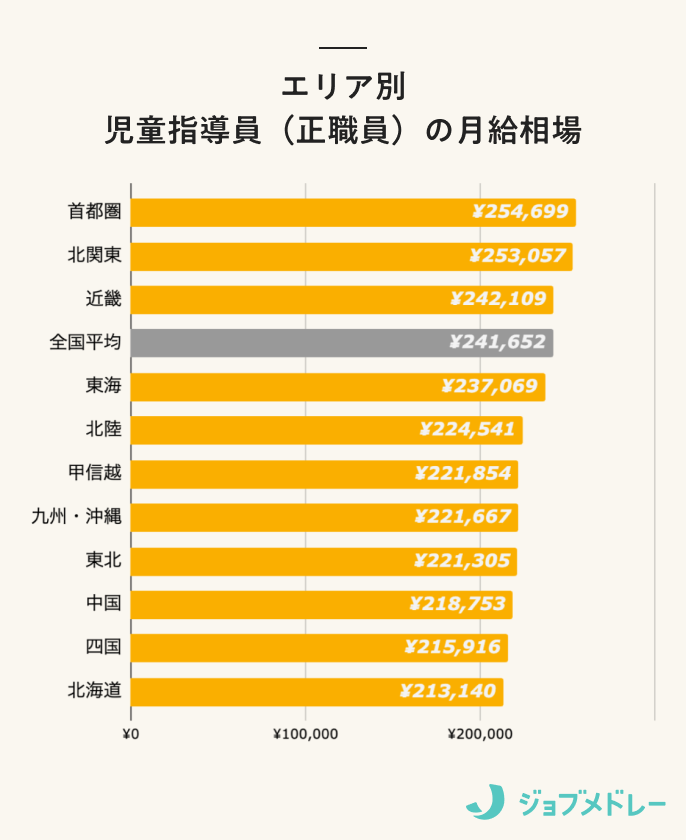

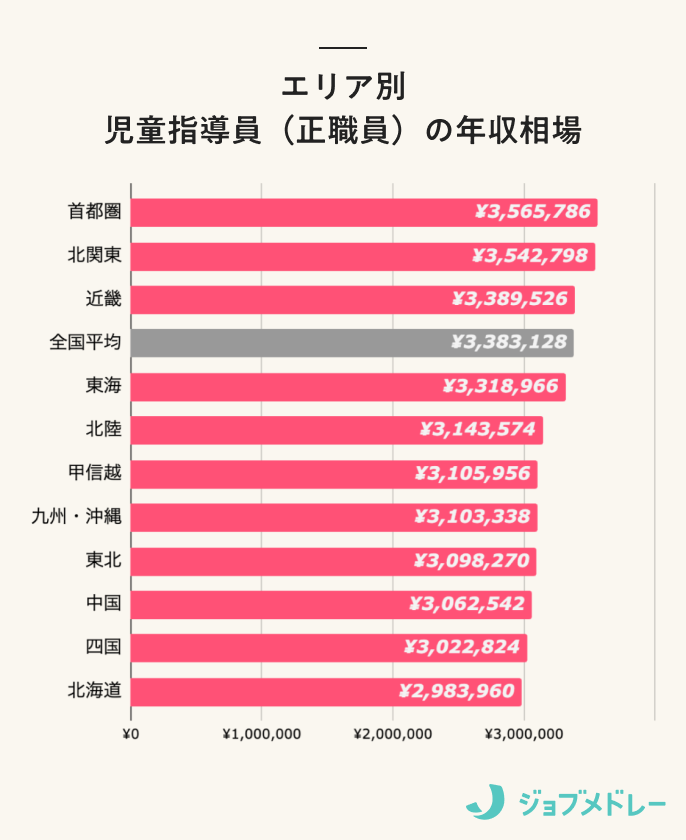

【エリア別】児童指導員の時給・月給・年収の相場

エリア別に見ると、パート・アルバイトでは首都圏が、正職員では北関東が最も高い結果になりました。

*地域区分は、東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、北関東(茨城県、栃木県、群馬県)、首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、甲信越(新潟県、山梨県、長野県)、北陸(富山県、石川県、福井県)、東海(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)、近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)、中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)、四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)、九州・沖縄(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)

7. 児童指導員の将来性

児童福祉の分野でとくに需要が増えているのが、発達障害のある子どもやその家族に対する支援です。

今でこそ認知度も高くなっていますが、長い間「発達障害を持つ子ども」は「育てにくい子」と一括りにされてきました。また子どもの育児は家庭内の問題とされ、外部からの支援を受けにくく、中には虐待につながるケースもありました。

このような状況を受け、2012年の児童福祉法改正で「身体障害や知的障害に加え、発達障害を含む精神障害も支援対象に含めること」や「放課後等デイサービスを創設すること」などが規定されました*。

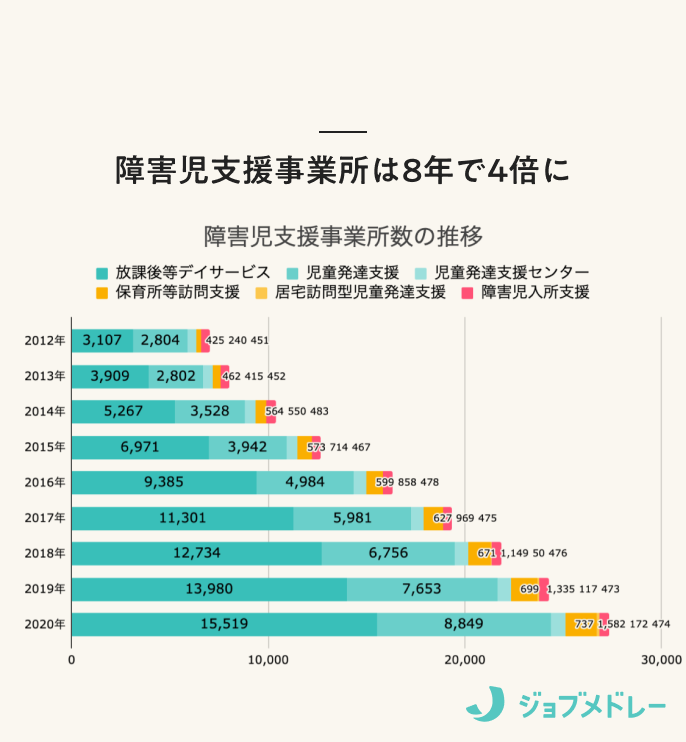

それ以降、生活区域で無理なく支援を受けられるよう施設が整備されていった結果、2012年から2020年までの8年間で、児発や放デイなど障害児支援サービスを提供する事業所は4倍に増えました。

このように「児童福祉に携わりたい」「ハンディキャップを持つ子どもの役に立ちたい」と考えている方にとって就業のチャンスは増えています。児童指導員の任用資格がある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。

参考

- e-Gov法令検索 |児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

- 厚生労働省|障害児支援施策

- WAM NET(独立行政法人福祉医療機構)|子ども・家庭|制度解説・ハンドブック

- ふくむすび(東京都福祉保健局)|<障害者・児の福祉>で働く