1.ケアプランとは

ケアプランの目的

ケアプランの種類

ケアプランを作成できる人

ケアプラン作成の流れ

2.ケアプラン(居宅サービス計画書)の書き方・例

ケアプランの構成

ケアプランを書く順番

第1表「居宅サービス計画書(1)」の書き方・例

第2表「居宅サービス計画書(2)」の書き方・例

第3表「週間サービス計画表」の書き方・例

第4表「サービス担当者会議の要点」の書き方・例

第5表「居宅介護支援経過」の書き方・例

第6表「サービス利用票」の書き方・例

第7表「サービス利用票別表」の書き方・例

3.ケアプランの作成後

ケアプランの再作成

ケアプランの「軽微な変更」

1.ケアプランとは

ケアプランの目的

「ケアプラン(介護サービス計画書)」とは、介護を必要とする利用者やその家族の状況や希望をふまえ、利用者に対する支援の方針や解決すべき課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめた計画書のことです。

ケアプランは、要介護者・要支援者が介護保険サービスを利用したいときに必須となる書類です。ケアプランの内容に基づき、介護保険サービスの提供・給付管理がおこなわれます。

ケアプランの作成は介護報酬でまかなわれるため、利用者の自己負担はありません。

ケアプランの種類

ケアプランは、要介護の人を対象とした「居宅サービス計画書」「施設サービス計画書」、要支援の人を対象とした「介護予防サービス・支援計画書」の3種類に分けられます。なお、要支援のケアプランは、要介護のケアプランと区別して「介護予防プラン」とも呼びます。

■居宅サービス計画書

要介護1〜5の認定を受けた人が対象。

主に自宅で過ごす高齢者が、訪問介護サービスや通所介護サービス(デイサービス)、短期入所サービス(ショートステイ)、福祉用具レンタルなどを利用するために必要。

■施設サービス計画書

要介護1〜5(特養は要介護3以上)の認定を受けた人が対象。

特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養病床)に入所するために必要。

■介護予防サービス・支援計画書

要支援1〜2の認定を受けた人が対象。

介護予防サービスを利用するために必要。

書類のフォーマットはそれぞれ異なります。本記事では「居宅サービス計画書」の書き方について解説していきます。

ケアプランを作成できる人

ケアプランは、ケアマネジャー(介護支援専門員)が利用者と家族の状況をアセスメント(情報収集・課題分析)した上で作成することが一般的です。

一方で、利用者本人や家族、支援者がケアプランを作成することもできます。これを「セルフケアプラン」または「セルフプラン」と呼びます。居住地の市区町村の窓口で必要な書類を入手・作成し、手続きが完了すれば介護保険サービスが受けられるようになります。

なお、セルフケアプランの作成にあたっては、介護保険サービス事業所の選定や利用手続き、毎月の利用報告など、通常ケアマネジャーが担当する作業も自分でおこないます。専門的な知識や各関係者とのやり取りが必要となるため、自己作成する人は非常に少なく、ケアプラン作成数の0.1%にも満たないと言われています。

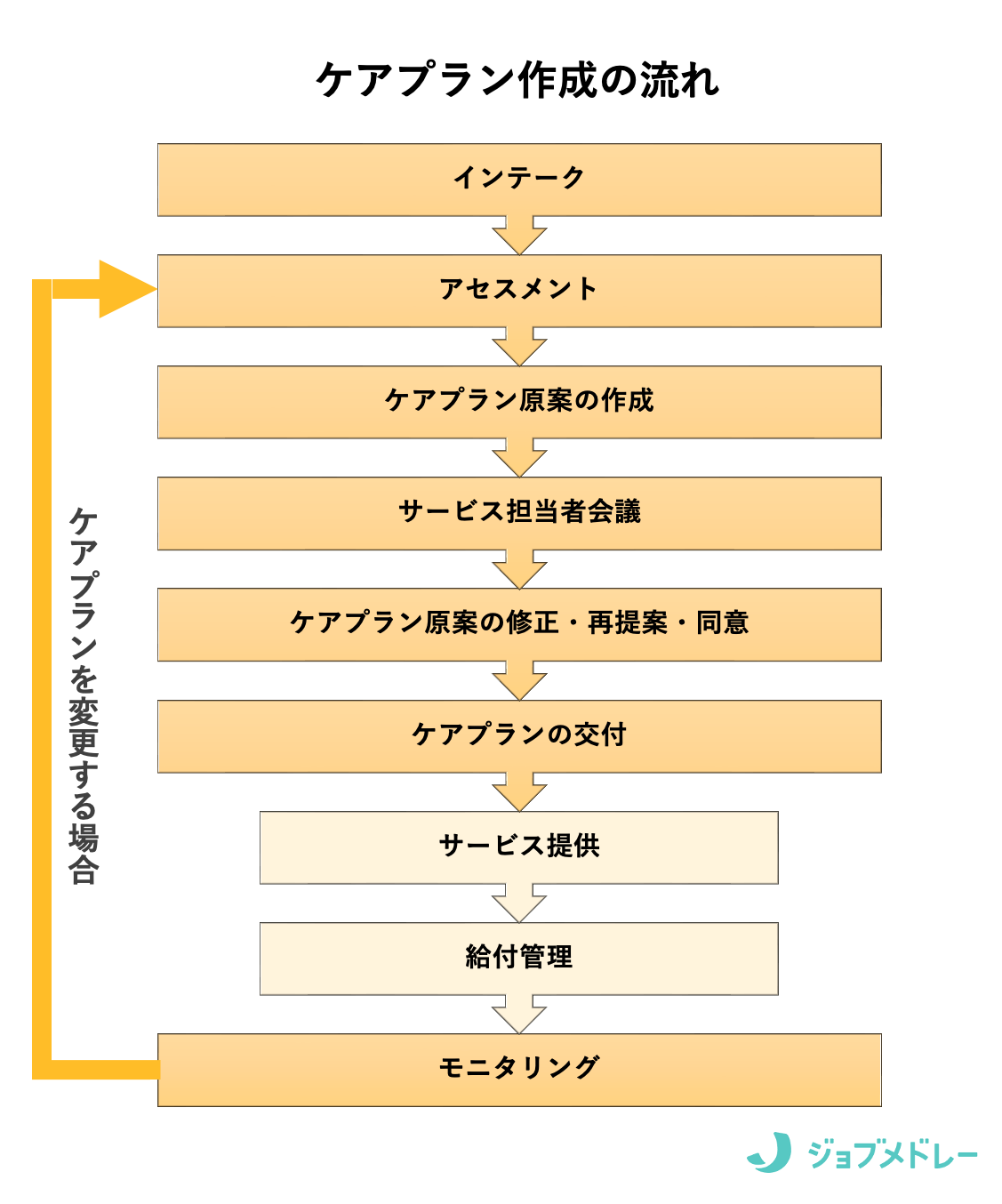

ケアプラン作成の流れ

利用者による相談を受けてから、ケアマネジャーがケアプランを作成・交付・評価するまでの流れは、上記のとおりです。この一連の流れのことを「ケアマネジメントプロセス」といいます。

■インテーク

対面や電話などで利用者から受ける最初の相談。困りごとや希望を聞き、次回会うための約束や契約をおこなう。

■アセスメント

利用者の自宅へ訪問し、本人と家族から、利用者の健康状態や介護状況、住まいの状況、希望などを情報収集し、課題を分析する。

■ケアプラン原案の作成

アセスメント結果をもとに、ケアプラン原案を作成する。

■サービス担当者会議

ケアマネジャー、利用者本人と家族、介護サービス提供事業者の担当者、主治医などの関係者が出席し、作成したケアプラン原案について協議する。本人や関係者からのさまざまな意見を聞き、内容を精査する。

■ケアプラン原案の修正・再提案・同意

サービス担当者会議で得た意見をもとに、修正があればケアプラン原案を修正・再提案する。問題がなければ文書で利用者・家族から同意を得る。

■ケアプランの交付

完成したケアプランは、利用者・家族および介護サービス提供事業者へ交付する。

■モニタリング

ケアプランに基づき介護サービスが適切に提供されているかどうか、少なくとも月1回以上、利用者の自宅を訪れて確認する。モニタリングの結果、ケアプランの見直しが必要な場合は、再度アセスメントをおこない、ケアプランを修正・再交付する。

2.ケアプラン(居宅サービス計画書)の書き方・例

ケアプランの構成

居宅サービス計画書は、第1表~第7表の7枚で構成されています。

このうち第4表と第5表を除く5枚を一般的にケアプランとして扱い、利用者と家族、事業者へ交付します。

| 名称 | 主な内容 |

|---|---|

| 第1表 居宅サービス計画書(1) | 利用者の基本情報、支援計画の全体方針を記載 |

| 第2表 居宅サービス計画書(2) | 利用者のニーズ、目標、具体的な援助内容を記載 |

| 第3表 週間サービス計画表 | 週単位の介護サービスと利用者の活動を記載 |

| 第4表 サービス担当者会議の要点 | サービス担当者会議での検討内容や結論などの要点を記載 |

| 第5表 居宅介護支援経過 | 利用者からの相談内容、事業者との連絡内容や調整事項、モニタリングの結果などを時系列で記録 |

| 第6表 サービス利用票 | 提供される介護サービスの月間スケジュールを記載 |

| 第7表 サービス利用票別表 | 事業所ごとのサービス内容・利用者負担額などを記載 |

書類の性質と目的は、以下の3つに分けて考えると理解しやすいです。

・第1表〜第3表:アセスメントが根拠となる書類

・第4表〜第5表:支援のために必要な情報を整理する書類

・第6表〜第7表:保険給付の根拠となる書類

ケアプランを書く順番

ケアプランの作成順に決まりはありませんが、第1表〜第3表においては、本人と家族の意向を踏まえたうえで、以下の順番で作成すると効率的だとされています。

第2表

ニーズ(課題)、目標、援助内容

↓

第3表

1週間のスケジュール、主な活動内容

↓

第1表

総合的な援助方針

第1表の「総合的な援助の方針」は、ケアプランの全体像を記す内容のため、最後に書きます。先に第2表・第3表で具体的な目標や援助内容などを設定したあとに第1表を書くことで、全体方針と具体的な支援内容の間にズレや漏れを生じさせずに書くことができます。

第1表「居宅サービス計画書(1)」の書き方・例

ここからは、ケアプラン(居宅サービス計画書)で書く内容や注意点などを、書類・項目別に解説していきます。

①初回・紹介・継続

担当ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所で初めて作成する場合は「初回」、ほかの居宅介護支援事業所(同一事業者の別の事業所を含む)または介護保険施設から紹介された場合は「紹介」、継続して作成する場合は「継続」を選びます。

②利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果

「利用者の意向」と「家族の意向」は分けて記載します。家族内でも意見が異なる場合は「長男」「長女」など続柄ごとに分けて書きましょう。

利用者や家族の意向は、要約すると発言内容のニュアンスが変わってしまう恐れがあるため、できるだけ話したそのままの表現で書きます。ただし、時期や程度などの具体的な内容については抽象的な表現にならないよう注意しましょう(例:「最近」ではなく「◯月◯日頃から」と記載する)。

続けて、利用者と家族の意向を踏まえ、ケアマネジャーが課題を分析した結果を記載します。意向をまとめるだけでなく、今後の方向性を示すことが重要です。

③認定審査会の意見及びサービスの種類の指定

利用者の被保険証を確認し「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」欄に記載がある場合は、内容を転記します。記載がない場合は、「なし」と記入します。

④総合的な援助の方針

②に対して、家族、ケアマネジャー、サービス事業者の三者がチームとしてどのような方針で援助するか、その方針を記載します。この項目は、第2表のニーズを集約した内容になるともいえます。

また、緊急時に備え、対応機関やその連絡先も記載すると良いでしょう。

⑤生活援助中心型の算定理由

利用者が一人暮らし(1)、家族等に障害や疾病等がある(2)、その他やむを得ない理由がある(3)場合には、介護保険給付対象サービスとして生活援助中心型の訪問介護を位置づけることができます。「3.その他」の場合は、具体的な理由を記載します。

第2表「居宅サービス計画書(2)」の書き方・例

⑥生活全般の解決すべき課題(ニーズ)

アセスメント(課題分析)の結果から導き出されたニーズ(生活課題)を優先順位が高い順に上から記載します。優先順位は、利用者や家族の意見を参考にしながら決めますが、健康・安全に関する課題は優先度を高くすることが多いです。

ニーズは、「解決すべき(現在困っている)課題」だけではなく、「その課題を解決する目標」や「解決した状態」まで含めて書きます。利用者が希望する生活や状態がどのようなものかわかる表現にしましょう。

(NG例)腰痛で思うように家事ができず困る

(OK例)腰痛で思うように家事ができないが、自分でできることを増やしたい

ニーズは「他者や社会との関わり方について」など、介護以外に関する課題もあります。ケアマネジャーは、介護保険サービス以外の地域資源や制度、私的な援助により解決されるニーズも含めて、幅広い視点で汲み取れるよう努める必要があります。

⑦目標(長期目標・短期目標)

目標は、ニーズに対応した支援内容の中核を成すものです。長期目標・短期目標の2段階に分けて記載します。

長期目標は、最終的に目指す状態を設定します。具体的には「自宅の中をひとりで安全に移動できる」「食事の準備・片付けを担当する」など、「〜できる」「〜する」といった表現が望ましいです。

短期目標は、長期目標を達成するために段階的に達成すべき状態を設定します。具体的には「1日5回以上ひとりでトイレに行く」「配膳の手伝いをする」など、達成度が評価しやすい表現だと良いでしょう。

目標は、援助側ではなく「利用者の目標」なので、利用者が主体になるように書くことが前提です。専門用語や抽象的な表現の使用は避け、誰が読んでも明確でわかりやすい内容にしましょう。

⑧目標の期間

目標には期間を設定します。これには、(1)計画的に目標を達成できるように進めるため(2)期間を決めて評価することで漫然と支援し続けるのを防ぐため、の2つの意味があります。

第2表には「長期目標の期間」「短期目標の期間」「サービスの期間」の3つの期間があります。それぞれの長さは、

長期目標の期間 > 短期目標の期間 = サービスの期間

となることが多いですが、設定する目標によっては、長期目標と短期目標の期間が同じとなる場合や、短期目標の期間よりもサービスの期間が短くなる場合もあります。

目標の終了時期が特定できない場合は、開始時期のみでも問題ありません。

⑨援助内容

短期目標を達成するための最適なサービス、その方針、実行するサービス事業所を選定し、「いつまでに、誰が、何を、どのようにおこなうか」を明確にして記載します。

選定はケアマネジャーがおこないますが、選択するのは利用者です。そのサービスを選定した理由やほかの事業所との違いなどをわかりやすく説明し、利用者の意思決定の材料となるように心がけましょう。

短期目標の内容によっては、サービス提供者は介護保険サービスだけではなく「家族」や「主治医」などになることもあります。家族の場合は担当者は誰なのか、続柄も書くようにしましょう。

また、ケアプランの作成時にすでにおこなわれているサービスが別にある場合は、併せて記載します。

第3表「週間サービス計画表」の書き方・例

⑩曜日・時間・サービス内容

第2表で決めた内容をもとに、サービスの週間計画を記載します。介護保険サービス以外の家族などから受ける援助内容も書きましょう。

⑪主な日常生活上の活動

起床、就寝、食事、入浴、散歩の時間など、利用者の平均的な一日の過ごし方をできるだけ具体的に記載します。

通所サービスなどを利用していて生活パターンが複数ある場合は、「デイがある日」「デイがない日」のように分けて記載しても良いです。

⑫週単位以外のサービス

週単位以外で実施されるサービスやインフォーマルな援助があれば記載します。たとえば、福祉用具貸与、住宅改修、短期入所サービス、月1回の通院、離れて暮らす家族からの不定期支援など。これがわかることで、利用者の生活の全体像を把握でき、より適切な援助内容を考えるための下地になります。

第4表「サービス担当者会議の要点」の書き方・例

サービス担当者会議が終了したら、ケアマネジャーは会議の要点を第4表にまとめます。第4表はあくまで「要点」を簡潔にまとめた書類なので、より詳しい会議録が必要であれば、別途作成しても良いでしょう。

⑬会議出席者

サービス担当者会議に出席する(した)人の「所属または職種」「氏名」を記載します。利用者本人は「氏名」を、家族は「氏名」と「続柄」を書きましょう。

会議に出席できないサービス担当者がいる場合でも、同様に「所属または職種」「氏名」を記載し、併せて欠席理由を記入します。ただし、ほかの書類で確認できれば、省略しても問題ありません。

⑭検討した項目

会議で検討する(した)項目について、番号を振り箇条書きします。

欠席するサービス担当者がいる場合は、事前にその担当者に書面や電話で問い合わせをおこない、「問い合わせた(照会)内容」「得られた意見の内容」「問い合わせ日」も記しておきます。ただし、ほかの書類で確認できれば、省略しても問題ありません。

⑮検討内容

協議した内容を要約します。必要に応じ、誰が・どのように意見したのかがわかるようにしましょう。

⑯結論

協議した内容の結果を記載します。

⑰残された課題

結論に至らなかった項目や、新たに生じた課題、次回の開催時期と開催方針などを記載します。

第5表「居宅介護支援経過」の書き方・例

第5表は、計画書作成における過程を時系列に沿って記録します。

「内容」には、利用者との相談内容、事業者との連絡・調整内容、サービスの利用状況や有効性、把握した事実やケアマネジャーの所見などを記載します。ケアマネジャーの主観と客観的事実が混在しないように注意しましょう。書き分けが難しければ、「内容」欄を縦に罫線で分けて記録しても良いです。

第5表は利用者には交付されないため、本人に知られてはいけないことや家族のみが知っている事実など、ケアプランには書けなくともサービス提供する上で必要なことも記録しておきます。

利用者への支援の経過については、第5表を見ればもれなくわかるように書かれている必要があります。重要な内容の記入漏れや経過に矛盾が生じていると発覚した場合は、減算や行政による指導監査の対象となることもあるので注意しましょう。

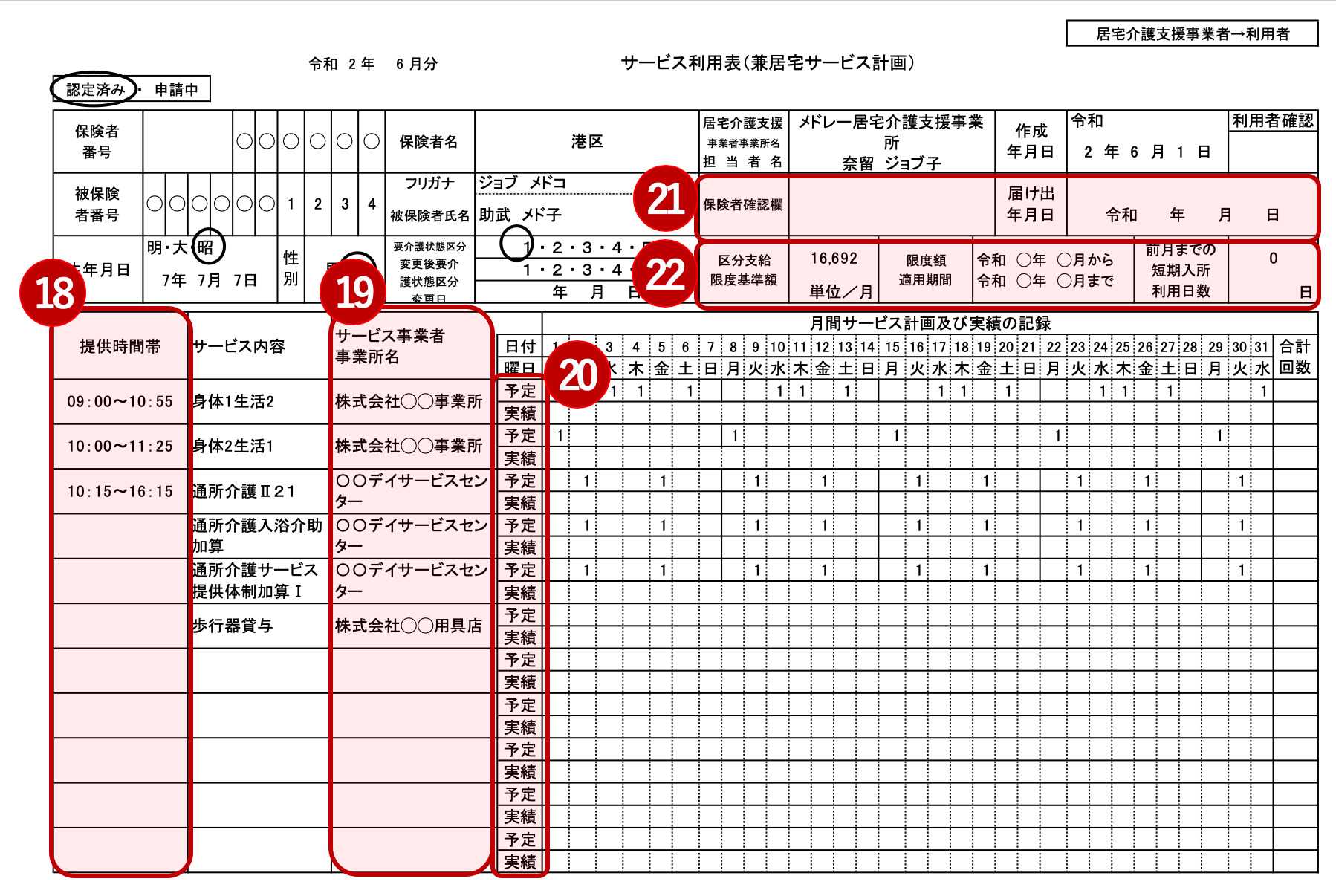

第6表「サービス利用票」の書き方・例

第6表では、第3表の週間サービス計画表をもとに、保険給付対象となるサービスの「月間サービス計画」と「サービス提供実績」について記録します。

⑱提供時間帯

0時を起点として、サービス提供時間を早い順に、24時間制(0:00〜24:00)で記載します。福祉用具貸与は記入不要です。

⑲サービス事業者 事業所名

法人名ではなく、サービスを提供する事業所名を記載します。

⑳予定・実績

サービスの提供予定数と実績回数を記載します。福祉用具貸与は記入不要です。

㉑保険者確認印・届出年月日

利用者自らがケアプランを作成した場合に記入が必要な項目。ケアマネジャーがケアプランを作成する場合は、押印・記入ともに不要です。

㉒区分支給限度基準額・限度額適用期間

被保険者証に記載された支給限度基準額(単位数)と限度額適用期間を転記します。

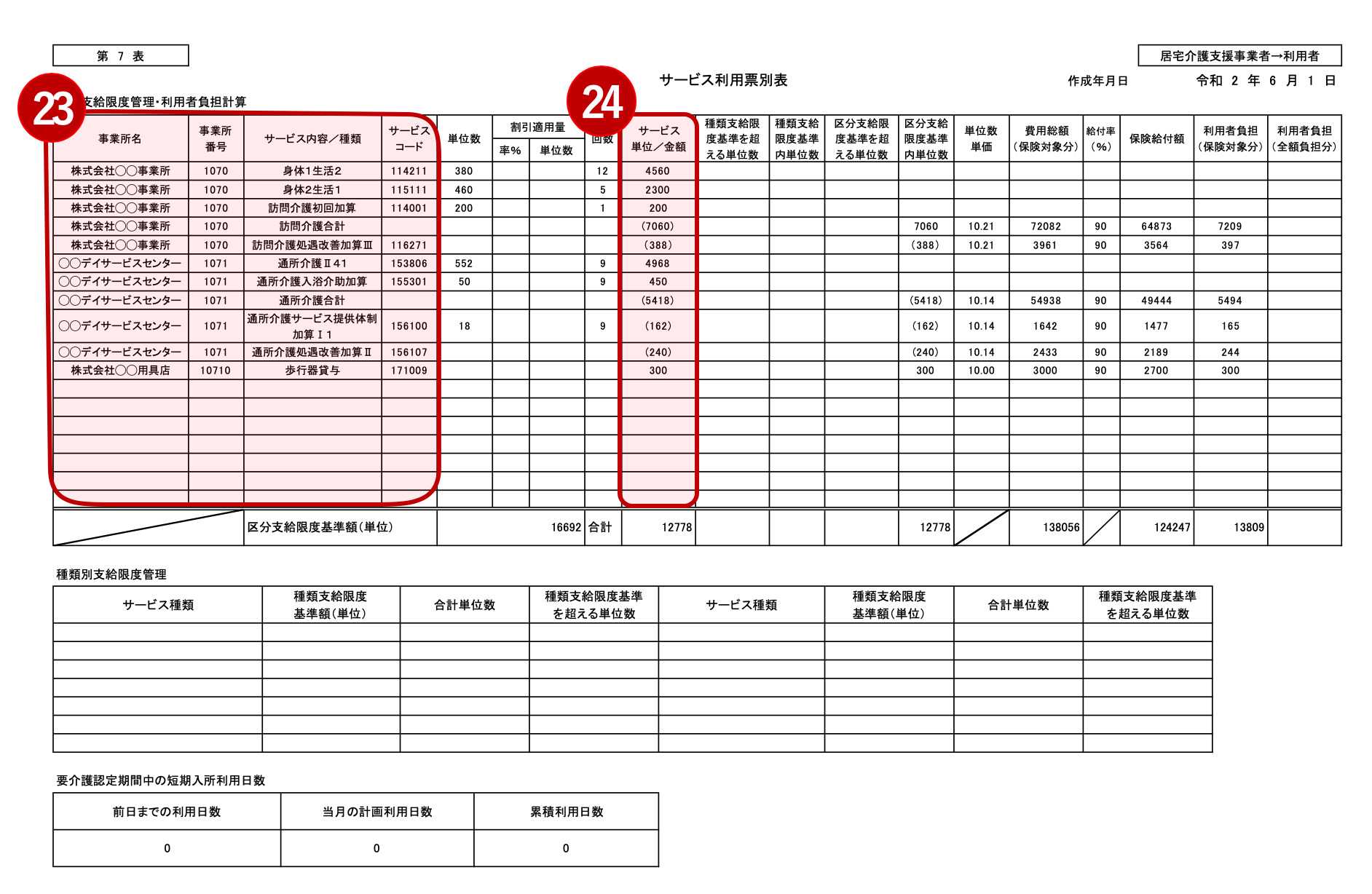

第7表「サービス利用票別表」の書き方・例

第6表に記入した内容から、支給限度管理の対象となるサービスをすべて転記し、その単位数と費用を計算します。利用者にとっては利用明細書のような意味があり、給付管理上も重要な書類です。

支給限度基準額を超えている場合は、どの事業所に単位数を割り振りするか、利用者の意向や各事業所間の調整により決定します。

㉓事業所名・サービスコード

同一事業所の複数のサービスを利用する場合は、サービスコードごとに記載します。

㉔サービス単位/金額

サービス単位の端数は、小数点以下を四捨五入します。

tips第6表と第7表は、保険給付対象サービスについての記載を原則としています。そのため、介護保険適用外のサービスの記載については、必須ではありません。

しかし利用者にとっては、保険対象であってもなくても、費用負担をすることに変わりなく、ケアプラン1つに利用サービスがまとめられているほうが全体像が把握しやすいです。また、ケアプランを交付されるほかの関係者たちにとっても、誰がどのような支援を担っているのか明確にわかります。

そのため、保険給付対象外のサービスについても、給付対象とは区別する形で(第2表または第3表に)記載するようにしましょう。

3.ケアプランの作成後

ケアプランの再作成

ケアプランが交付されサービス提供が開始されたら、ケアマネジャーは少なくとも月に1度利用者の自宅を訪れモニタリングをおこないます。利用者の状況に変化はないか(ニーズに変化がないか)、サービスが適切に提供されているか、目標に対する達成度はどうかを確認します。

ニーズの変化には、「健康状態の悪化・改善」「生活環境の変化」「気持ちの変化」などが挙げられます。これらは利用者本人に限った話ではなく、介護者である家族に起きた変化の把握も大切です。たとえば家族が介護疲れしてしまったら、デイサービスの日数を増やしたり、ショートステイを利用したりするなど、介護者をサポートするための援助内容を検討できるでしょう。

モニタリングの結果、短期目標を達成した場合は、新しい短期目標を設定しましょう。短期目標を達成することで利用者の意欲向上にもつながり、長期目標の実現に近づいていきます。

反対に、短期目標がずっと達成できない状態が続くようであれば、その短期目標は実現可能性が低いものとして見直しが必要です。

ケアプランの「軽微な変更」

ニーズに変化はないけれど、サービス内容の微調整が必要になった場合はどうすればいいでしょうか? 原則として、ケアプランを変更する場合は再度アセスメントをおこない、初回と同じ過程を経て再作成する必要があります。

しかし以下の9つの修正においては「軽微な変更」に該当するため、サービス担当者会議は開催せず、ケアプランは見え消し(元の文字が見えるように取り消し線などを引いて訂正や削除すること)の対応でも可となっています。

1. サービス提供の曜日変更(利用者の体調不良や家族の都合などの一時的なもの)

2. サービス提供の回数変更(同一事業所における週1回程度の利用回数の増減)

3. 利用者の住所変更

4. 事業所の名称変更

5. 目標期間の延長(課題や目標を変更する必要がない場合)

6. 福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合

7. 目標・サービスの変更を伴わない(利用者の状況以外の原因による)事業所の変更

8. 目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの変更

9. 担当ケアマネジャーの変更(新しい担当者が利用者や各サービス担当者との面識を有する必要がある)

「軽微な変更」として修正する場合は、変更箇所がわかるよう見え消しで修正し、第1表の余白に軽微な変更になった理由を記載。第5表には「変更理由」「変更年月日」「変更内容」を記載します。そして利用者へ説明をおこない、同意を得られれば修正完了となります。

ただし、「軽微な変更」の線引きには注意が必要です。「軽微な変更」にあたると勘違いしてサービス担当者会議を開催しなかったところ、実際は運営基準に違反して介護報酬を返還することになったケースも少なくありません。

「軽微な変更」については規定(介護保険最新情報Vol.155.pdf)をよく理解し、なお判断に迷う場合は、行政に確認をとるようにしましょう。

『3訂版 介護の現場で役立つ ケアプラン書き方ハンドブック』白井幸久(ユーキャン学び出版)

『ケアプランの書き方』後藤佳苗 (中央法規出版)

『はじめてのケアプラン ケアマネ1年生』中野穣(中央法規出版)

居宅介護支援専門員業務の手引【改訂(3版)】(東京都福祉保健局)

介護保険最新情報Vol.155(厚生労働省老健局振興課)

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/resources/6137d11c-87af-4689-b201-910b3d498596/介護保険最新情報Vol.155.pdf