目次

- 1. 臨床工学技士とは?

- 医学と工学の知識を併せ持つ医療機器のスペシャリスト

- 臨床工学技士と臨床検査技師の違い

- 2. 臨床工学技士になるには?

- 臨床工学技士免許が必要

- 臨床工学技士国家試験の概要

- 臨床工学技士国家試験の合格率の推移

- 3. 臨床工学技士の仕事内容

- 血液浄化業務

- 心血管カテーテル業務

- アブレーション業務

- 植え込みデバイス業務

- 人工呼吸器業務

- 人工心肺業務

- 内視鏡業務

- 高気圧酸素業務

- 手術室業務

- 集中治療室業務

- 医療機器管理業務

- 4. 臨床工学技士の勤務先

- 病院

- 診療所

- 学校や医療機器メーカーなど

- 5. 臨床工学技士の働き方

- 臨床工学技士の一日

- 臨床工学技士の休日

- 6. 臨床工学技士の給料

- 【全国平均】臨床工学技士の時給・月給・年収の相場

- 7. 臨床工学技士の将来性

1. 臨床工学技士とは?

医学と工学の知識を併せ持つ医療機器のスペシャリスト

臨床工学技士とは、病院や診療所などで血液透析装置や人工呼吸器、人工心肺装置などの生命維持管理装置を操作したり、院内にある医療機器をいつでも安全に使えるよう保守・点検したりする医療技術者です。

英語ではClinical Engineer(CE)やMedical Engineer(ME)と呼ばれるように、臨床工学技士には医学だけではなく工学に関する専門知識が求められます。

医療技術の進歩に伴い、医療機器はより高度に複雑になっています。臨床工学技士は医療機器のスペシャリストとして、手術や治療をスムーズに進められるようチーム医療を支えています。

臨床工学技士と臨床検査技師の違い

「臨床◯◯ギシ」と名前が似ていることから混同されやすい両者ですが、臨床工学技士は生命維持管理に必要な医療機器の専門家(エンジニア)、臨床検査技師は病気の診断に必要な検査の専門家(技術者)と役割が大きく異なります。

共に主な勤務先は病院や診療所ですが、臨床検査技師の場合、検査センターや製薬会社にも活躍の場があります。

また、臨床工学技士は男性が多いのに比べ、臨床検査技師は女性が多いという違いもあります。臨床工学技士は医療技術者の中でも工学に特化しており男性のイメージが根強いこと、それに対し臨床検査にはエコーや心電図など脱衣を伴うものがあり女性技師のニーズが多いことが理由として挙げられます。

|

|

臨床工学技士 |

臨床検査技師 |

|---|---|---|

|

業務内容 |

生命維持管理装置の操作や、医療機器の保守・点検をおこなう |

診断や治療のために必要な検査をおこなう |

|

勤務先 |

病院や診療所、医療機器メーカーなど |

病院や診療所、臨床検査センター、製薬会社、医療機器メーカーなど |

|

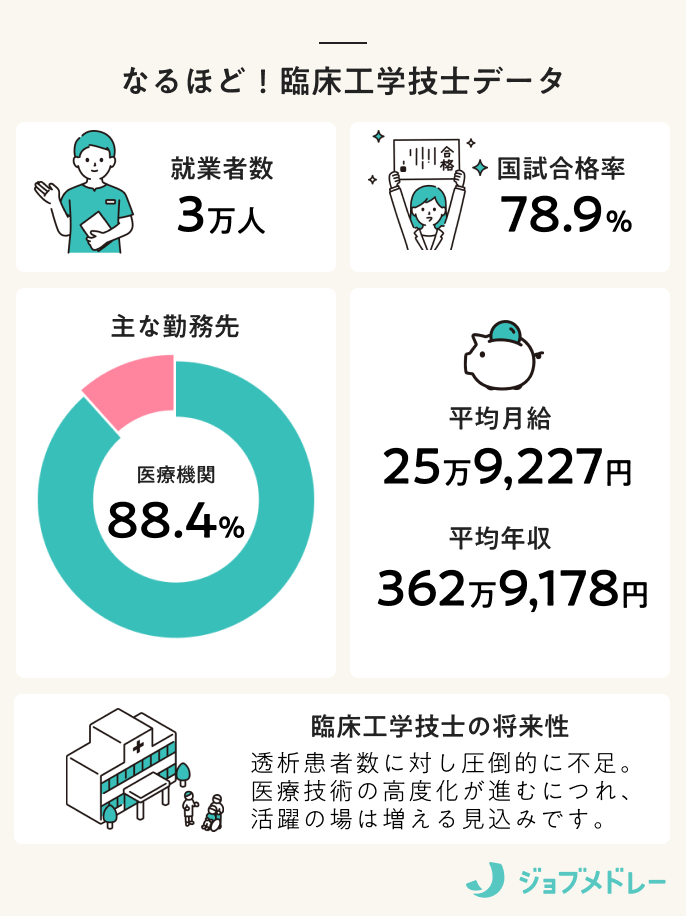

就業人口* |

約3万人 |

約6万8,000人 |

|

男女比* |

7:3 |

3:7 |

*男女比:臨床検査技師については総務省統計局「国勢調査(2020年)」、臨床工学技士については公益社団法人 臨床工学技士会「ワークライフバランス委員会」を参照

両者の違いについて詳しくは次の記事で解説しています。

>臨床工学技士と臨床検査技師の違いは?

2. 臨床工学技士になるには?

臨床工学技士免許が必要

臨床工学技士になるには、国家試験に合格し臨床工学技士免許を取得しなくてはなりません。

臨床工学技士国家試験の受験資格を得るルートは主に2つあります。

〈ルートA〉

臨床工学技士養成校(大学・短大・専門学校)で所定の専門課程を修了する

〈ルートB〉

ほかの医療系専門職(看護師・診療放射線技師・臨床検査技師等)の養成校や大学、短大で1年以上修業して所定の単位を取得している場合は、臨床工学技士養成校の専攻科(1〜2年)に進学し、所定の専門課程を修了する

高校卒業後にそのまま大学・短大・専門学校の臨床工学技士養成課程に進むのが最も一般的なルートです。より早く臨床で経験を積みたい場合は短大や専門学校へ、広く一般教養を身に付けたい場合は大学へ、と自身の希望に合わせて進路を選択しましょう。大学を選んだ場合は卒業後に大学院でより高度な知識を学ぶことも可能です。

また、看護師や診療放射線技師、臨床検査技師などの国家資格を保有している方は(資格を保有していなくても指定科目の単位を取得していれば)、1〜2年の専攻科を修了することで国家試験の受験資格を得られます。

なお、臨床工学技士の養成校は日本臨床工学技士教育施設協議会のウェブページで確認できます。

>一般社団法人 日本臨床工学技士教育施設協議会|会員校一覧

臨床工学技士国家試験の概要

臨床工学技士国家試験は年に一回、3月上旬に実施されます。

- 12月中旬〜1月上旬:願書等提出

- 3月上旬:試験日

- 3月下旬:合格発表

臨床工学技士国家試験は、次の8科目から1問1点で全180問出題されます。合格基準は108点(正答率6割)以上です。

〈専門基礎科目〉

医学概論

医用電気電子工学

医用機械工学

生体物性材料工学

〈専門科目〉

生体機能代行装置学

医用治療機器学

生体計測装置学

医用機器安全管理学

臨床医学総論

そのほか、臨床工学技士国家試験に関する最新情報は厚生労働省のウェブページからご確認ください。

>厚生労働省|資格・試験情報

臨床工学技士国家試験の合格率の推移

臨床工学技士国家試験の過去5年間の合格率は、78〜85%台で推移しています。

3. 臨床工学技士の仕事内容

臨床工学技士が扱う医療機器は、心臓や肺、腎臓、肝臓といった生命維持のために不可欠な器官の働きを代替したり補助したりすることから、臨床工学技士は「命のエンジニア」とも呼ばれます。配属によって異なりますが、臨床工学技士は主に次のような業務を担います。

血液浄化業務

透析・ろ過・吸着・分離などの方法で血液中の老廃物や毒素を取り除いたり、水分量や電解質を調整したりします。血液浄化の中で最も一般的なのが、慢性腎不全など腎機能が低下した患者さんに対しておこなわれる人工透析(血液透析)です。

臨床工学技士は透析装置(ダイアライザー)のセットアップからシャントへの穿刺、治療中の観察、返血、抜針、止血に至るまで一連の業務に携わります。人工透析は週3回、1回3〜5時間を要します。緊張や不安を抱えている患者さんの気持ちに寄り添いながら治療を進めることも、臨床工学技士の役目です。

心血管カテーテル業務

脚の付け根や腕からカテーテルと呼ばれる細い管を挿入し、冠動脈の狭窄・閉塞箇所を確認したりバルーンを使って拡張したりします。カテーテルを用いた検査・治療は、開腹の必要がなく患者さんの身体的負担が少ない方法として広く実施されています。

実際に検査・治療をおこなうのは医師ですが、臨床工学技士はその間ポリグラフを使用して心電図や血圧などの生体情報をモニタリングします。ほかにもFFR(冠血流予備量比)の測定や、血管内画像診断装置(IVUS、OFDI等)、高速回転アテレクトミー(Rotablator™)、緊急用の除細動器や体外式ペースメーカー、補助循環装置(IABP、ECMO等)などの準備や操作を担当します。

アブレーション業務

アブレーション(経皮的心筋焼灼術)は脈が速くなるタイプの不整脈(頻脈性不整脈)に対して用いられる治療法で、脚の付け根からカテーテルを挿入し、その先端から不整脈を引き起こしている部位に電流を流すことで伝導路を焼灼します。臨床工学技士は、ポリグラフを用いて心内心電図をモニタリングしたり、3Dマッピング装置を操作したりすることで医師をサポートします。

植え込みデバイス業務

脈が遅くなるタイプの不整脈(徐脈性不整脈)に対しては、ペースメーカー(PM)や植え込み型除細動器(ICD)などのCIEDs(心臓植え込み型電気的デバイス)を用いた治療がおこなわれます。臨床工学技士はCIEDsの植え込み手術に立ち会い、医師の指示に従って機器の設定を調整したり患者さんに渡すペースメーカー手帳に必要事項を記載したりします。手術後も外来や遠隔で稼働状況を定期的にチェックします。

人工呼吸器業務

呼吸不全に陥った患者さんには人工呼吸器を導入し、血中の酸素・二酸化炭素濃度を適切に保ちます。臨床工学技士は機器が安全に使用できるよう日常点検や定期点検(部品交換)、使用前点検(組み立て、設定)を担当し、一日数回、病棟や集中治療室をラウンドして機器が適切に稼働しているか確認します。呼吸療法サポートチーム(RST)に参加し、多職種と連携して治療方針を話し合うこともあります。

人工心肺業務

心臓や心臓付近の大動脈の手術時には、心臓や肺の機能を一時的に止める必要があります。その間に心臓や肺の代わりになるのが人工心肺装置(体外循環装置)です。臨床工学技士は人工心肺装置やその周辺機器の点検や準備、操作、記録を担当します。外科医・麻酔医・看護師との緊密な連携が求められる業務です。

内視鏡業務

先端に超小型カメラを取り付けた細い管を口や鼻、肛門から挿入し、胃・十二指腸・大腸の検査や治療をおこないます。胃がんや大腸がんの早期発見に有効で、進行度によってはそのまま病変部位を切除することも可能です。臨床工学技士は内視鏡およびその周辺機器、生体情報モニタ、洗浄器の保守や点検、診療の補助をおこないます。使用後のスコープの洗浄も重要な仕事の一つです。

高気圧酸素業務

高気圧酸素治療装置を使用し、通常より高い気圧下で高濃度の酸素を吸入する治療法です。全身の酸素不足を解消することで、一酸化炭素中毒や急性末梢血管障害、難治性創傷、突発性難聴、脳梗塞、腸閉塞、減圧症、感染症などに効果が期待されます。臨床工学技士は高気圧酸素治療装置の操作と保守・点検をおこなうほか、治療に付き添い患者さんに異変がないか観察します。

手術室業務

手術室では人工心肺装置や生体情報モニタ、麻酔器、内視鏡、顕微鏡、電気メスなど、大小さまざまな医療機器が使われています。臨床工学技士はこれらの医療機器やそれに付随する材料の準備や点検を担当します。手術中は医療機器が正常に動いているかモニタリング、トラブルが起こればすぐに対応するなどして、手術を安全に円滑に進められるよう支援します。

集中治療室業務

集中治療室(ICU)では、急性期疾患で症状が重篤な患者さんや脳や心臓の手術を受けたあとの患者さんが24時間体制で治療を受けています。容態が安定しないため、血液浄化装置、補助循環装置、人工呼吸器などによる生命維持が不可欠です。臨床工学技士はこれらの機器の操作と保守・点検を担います。機器トラブルは患者さんの生命に関わるため、臨床工学技士も交代で24時間常駐します。

医療機器管理業務

病院では生体情報モニタや輸液ポンプ、シリンジポンプ、人工呼吸器などを医療機器管理室などでまとめて管理しています。臨床工学技士はこれらの医療機器をいつでも安全に使用できるよう点検し、院内各所に貸し出しています。機器に不具合があれば修理などの対応をおこないます。また勉強会や研修を通じて、看護師などほかの医療スタッフに機器の正しい使い方を教えることもあります。

tips|臨床工学技士の業務範囲が拡大

これまで注射や点滴など侵襲性の高い医行為ができるのは基本的に医師や看護師のみで、臨床工学技士については血液浄化業務におけるシャントへの穿刺に限り実施が認められていました。

しかし、法改正により2021年10月から臨床工学技士の業務範囲が拡大され、血液浄化業務においては動脈表在化や静脈にも穿刺ができるようになりました。

ほかにも、生命維持管理装置使用時における静脈路の確保や、心・血管カテーテル治療時における電気的負荷スイッチの押下などが可能になったことで、より自律的に業務が進められるようになりました。ただし、実際にこれらの業務に従事するには所定の研修を修了する必要があります。

4. 臨床工学技士の勤務先

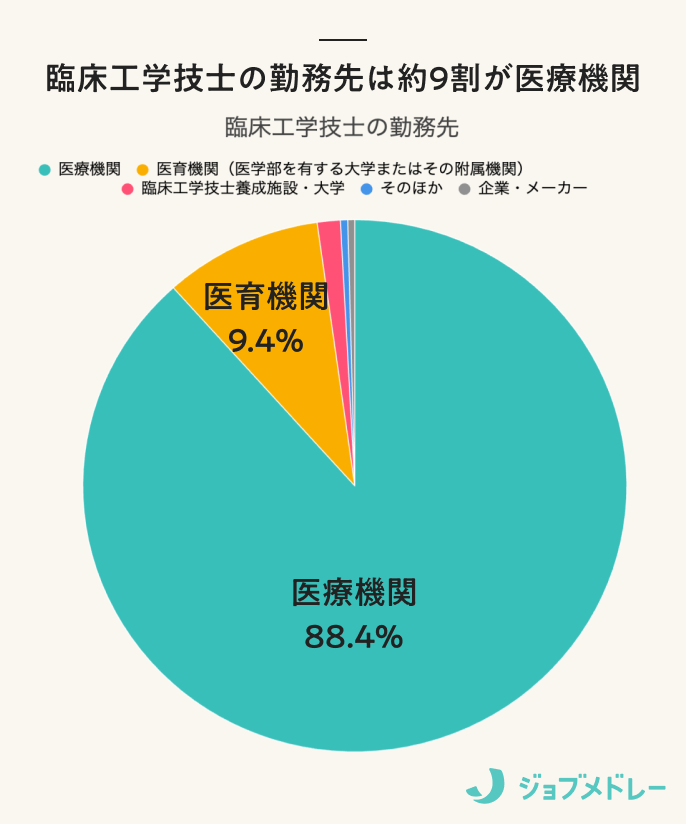

日本臨床工学技士会の調査によると、ほとんどの臨床工学技士が医療機関に勤務しています。数は少ないですが、そのほかにも学校(養成校)や医療機器メーカーで活躍する技士もいるようです。

病院

同調査によると、臨床工学技士が勤務する医療機関の約8割が病院となっています。臨床工学技士による管理が必要な高度な医療機器は主に病院にあるため、これらの機器が24時間365日問題なく稼働するよう、臨床工学技士はなくてはならない存在です。「3. 臨床工学技士の仕事内容」で紹介したような幅広い業務に携われることが病院で働くメリットですが、緊急手術や医療機器のトラブルに対応するため、夜勤や当直、オンコールが必要になります。

診療所

臨床工学技士が勤務する医療機関の約1割が診療所となります。診療所における臨床工学技士の主な仕事は血液透析業務です。そのため勤務先は腎臓内科や泌尿器科などの診療所、または、透析を専門におこなう透析クリニックが中心となります。有床の診療所(専門病院)の場合は病院と同じく当直やオンコールがあります。無床の診療所でも夜間透析をおこなっている場合には、シフトで夜間帯の勤務が発生することがあります。

学校や医療機器メーカーなど

臨床工学技士の学校(養成校)で講師として人材育成に携わる人や、医療機器メーカーで開発や営業をする人もいます。ほかにも、厚生労働省管轄の独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)で医療機器を安全に使用するための環境整備に尽力する人、医療関係の研究機関で研究をおこなう人もいます。

5. 臨床工学技士の働き方

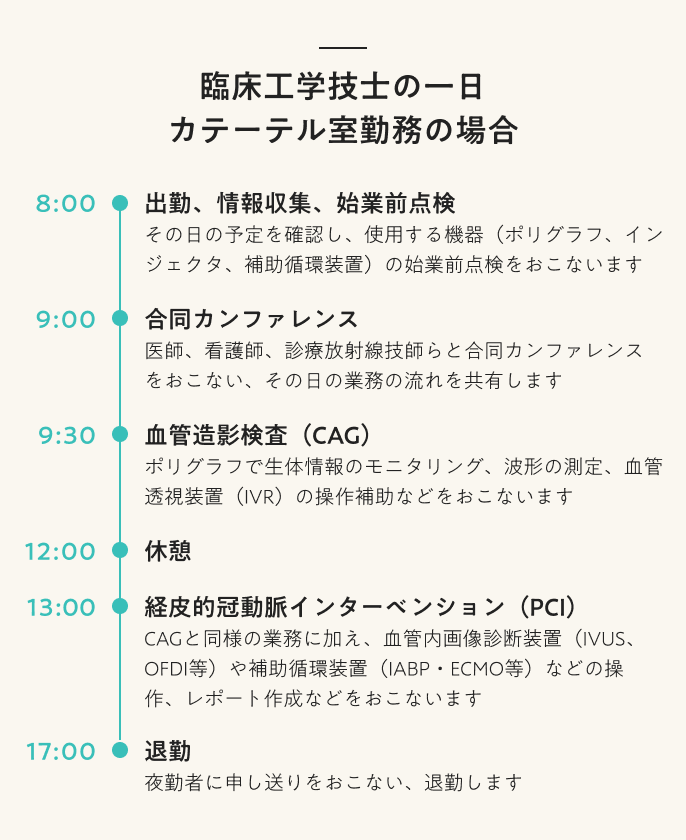

臨床工学技士の一日の仕事の流れや休日について解説します。

臨床工学技士の一日

臨床工学技士の一日の仕事の流れはおおむね次のようになります。

臨床工学技士の休日

勤務先が病院の場合、通常、週休2日制や4週8休制で休日は不定期となりますが、中には日曜日が固定休となる病院もあるようです。診療所の場合は、日曜日に加え月〜土曜日のうちシフトで1日休める週休2日制が一般的です。学校や一般企業の場合は、カレンダー通りのお休みとなります。

6. 臨床工学技士の給料

ジョブメドレーに掲載されている求人から臨床工学技士の賃金相場を算出しました。なお、残業手当など月によって支給額が変動する手当は集計対象外のため、実際に支払われる賃金はこれより多くなる可能性があります。

【全国平均】臨床工学技士の時給・月給・年収の相場

2024年12月時点の全国の臨床工学技士の時給・月給・年収の相場は次のとおりとなりました。

|

下限平均 |

上限平均 |

総平均 |

|

|---|---|---|---|

|

パート・アルバイトの時給 |

1,568円 |

1,908円 |

1,738円 |

|

正職員の月給 |

21万9,328円 |

29万9,125円 |

25万9,227円 |

|

正職員の年収* |

307万592円 |

418万7,750円 |

362万9,178円 |

7. 臨床工学技士の将来性

臨床工学技士が国家資格として制度化されたのは1987年と比較的最近のことです。実際に従事者数は約3万人で、医師や看護師などほかの医療専門職と比較しても少数です。

医療従事者の数

- 医師 32万7,444人

- 薬剤師 25万3,198人

- 看護師 132万420人

- 診療放射線技師 5万5,624人

- 臨床検査技師 6万7,752人

- 臨床工学技士 3万408人

*参考:厚生労働省「令和6年版厚生労働白書 資料編」より

一方で人工透析が必要な患者さんは年々増加しており、2000年に約20万人だった透析患者数は約35万人を数えるまでになりました*1。透析患者5人に対し臨床工学技士が1人必要と言われていますが*2、これに従うと現状でも7万人の臨床工学技士が必要という計算になり、その数は圧倒的に不足しています。

もちろん臨床には人工透析以外にも数多くの医療機器があり、これらなくして現代医療は成り立ちません。近年は新型コロナウィルスの流行下ではECMOの管理に欠かせない職種として注目されたり、その後も医療ドラマに登場したりと、認知度も上がってきています。今後も医療技術や医療機器の高度化が進むにつれ、臨床工学技士の活躍の場はますます増えるでしょう。

参考

- e-Gov 法令検索|臨床工学技士法

- 岩間靖典『臨床工学技士になるには』ぺりかん社(2019年)

- 横田俊弘『臨床検査技師・診療放射線技師・臨床工学技士になるには』ぺりかん社(2002年)