目次

1.嚥下とは

食べ物を飲み込み胃に送る一連の流れ

嚥下(えんげ)とは、食べ物を認識し口に取り込んで咀嚼し、飲み込んでから胃に送るまでの一連の流れを指します。嚥下は乳児から高齢者まで、生きていくために必要な動作ですが、障がいや病気、加齢などさまざまな要因によって嚥下が困難になる人もいます。

嚥下が難しい状態のことを嚥下障害といい、食事中にむせやすい、痰(たん)が多く喉がゴロゴロするといった症状が見られるほか、誤嚥(ごえん)性肺炎のリスクも高まります。とくに、誤嚥性肺炎は嚥下機能が低下した高齢者や脳梗塞などの神経疾患、寝たきりの人に多く発症します。2020年に肺炎で死亡した7万8,450人のうち、誤嚥性肺炎は4万2,746人と半数以上を占めています。

2.診療から嚥下訓練の流れ

▼嚥下診療の流れを動画で見る

嚥下が困難になった人でも、嚥下訓練・リハビリテーション(リハビリ)によって改善が見込めます。

嚥下診療の流れ

まず、自分や家族が嚥下障害の可能性を感じたら、嚥下障害の専門外来やリハビリテーション科がある医療機関を受診しましょう。嚥下内視鏡を鼻から挿入したり、嚥下造影剤を入れた食べ物や水分を摂取し、飲み込む様子を確認したりします。

検査の結果から嚥下機能の評価や原因を考察し、嚥下指導や訓練をおこないます。必要があれば手術することもあります。

嚥下訓練の流れ

嚥下訓練は大きく分けて基礎訓練(間接訓練)と摂食訓練(直接訓練)の2種類に分けられます。

基礎訓練(間接訓練)

基礎訓練では、食べるために必要な口周りの筋肉を動かしたりマッサージなどによって刺激を与えたりします。間接訓練とも呼ばれるこの訓練では、食べ物を使わないのが特徴です。訓練方法は頬を膨らませたり引っ込めたりなどの動作をおこなう嚥下体操や、氷などで口腔内を刺激する方法、唾液腺のマッサージなどさまざまな方法があります。

摂食訓練(直接訓練)

摂食訓練は実際に食べ物を使っておこなう訓練を指します。患者の症状に合わせて、支障がない範囲の量や形態の食べ物を段階的に食べます。

3.動画でわかる!嚥下診療の流れ

ここからは、歯科医師が実践する嚥下診療の様子をお届けします。

▼嚥下診療の流れを動画で見る

取材した人

歯科医師 小原万奈さん

歯科医師歴8年目。東京医科歯科大学歯学部を卒業後、職域を超えて医療に貢献したいと考え、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士、日本老年歯科医学会の認定医を取得。歯科以外にも嚥下の診療やリハビリテーションをおこなう。

小原さんは都内にある訪問クリニックにて、週に1回嚥下診療専門医として働いています。今回は、90代でレビー小体型認知症を患っている男性を訪問しました。

家族に近況確認

患者宅に到着後、まずは家族に近況を確認します。普段の食事量や体調、前回の訪問以降の診療や通所記録などを共有してもらいます。

家族:食欲もあり食事を出せば食べてくれて、デイサービスでは行くたびに排便が見られると書いてあります。でも食べる量に対して排便量が少ないと感じていて、浣腸をお願いしています。

日常生活でのアドバイス

認知症患者は痛みなどあらゆる感覚がやや鈍くなるといいます。こちらの患者さんも便意や満腹感を感じにくくなっているのではと指摘する小原さん。

小原さん:よく喉がゼロゼロ鳴っています。食事前なのに喉が鳴っているときは体調が悪い可能性がありますので、そういうときは普段より食事量を減らしてもいいのではないかと思います。食事を出すと食べてくれるので出し続けると、お腹に溜まり排便量が十分でないため逆流してしまうという悪循環になる可能性が高いです。

嚥下状態の確認

次は実際に飲食しているところを見せてもらい、嚥下状態を確認します。まずは青色の食紅で着色したお茶を飲んでもらいます。お茶や水は内視鏡を使った際、誤嚥や残留状態がわかりにくいため、粘膜と見分けやすい青や緑色の食紅を使うことが多いといいます。

続いて固形物を食べてもらいます。

食事観察では主に以下のことを確認します。

食事観察で確認すること

- 食形態

- 刻み方

- とろみづけ

- 舌や唇の動き

- 口腔内の残っている量

- 下顎の動き

- むせ

- 口からの食べこぼし

食事が終わったら、鼻から内視鏡を入れて喉に食べ物が残っていないか確認します。

小原さん:毎回の診療で必ず食事の様子を確認します。この患者さんに間接訓練をおこなわない理由は、筋力低下の主要な原因が加齢と考えられることと、認知症により訓練内容を正確におこなっていただくことが難しいからです。患者さんによっては「間接訓練」をおこなうことがあります。

嚥下の状態説明とアドバイス

最後に、内視鏡で撮った画像を確認しながら、喉にどれくらい食べ物が残っているのか説明します。

小原さん:嚥下の状態を見ると食べ物が結構残っているんですよね。水分も喉には残ってはいるのですが、固形物を流しやすくするために食事の前後含めてもう少しこまめに水分摂取してもいいかなと思います。

患者さんの排便量や逆流・嘔吐などの症状は以前からも複数回報告されていたことから、食事量と排便コントロールについて考えます。

小原さん:口から摂取した食べ物が喉に詰まっている状態も見られましたが、排便量が少なく、お腹に溜まっている量が多いことが逆流の原因ではないかと思っています。なので、喉がゼロゼロ鳴っているなと感じたらその日の食事をいつもより少なくすると良いかと。

家族からの「食事量を減らすことで栄養面が心配」との質問には、少量で高カロリーを摂取できる介護食や市販のスムージーなどの活用を勧めました。

この日の診療は終了です。約1時間ほどの診療でしたが、日によって家族や患者さんからの相談事やアドバイスが多く、1時間を超えることもあります。

訪問診療をするなかで、患者さんや家族にアドバイスを聞き入れてもらえるよう工夫することが重要と話す小原さん。

小原さん:誤嚥の可能性を知らされても、患者さんやご家族が普段どうすべきかもお伝えしないと、家では何もできないですよね。嚥下が困難になっている原因を探り「こういう訓練をしましょう」「食物形態はとろみにしましょう」など具体的に伝えることで誤嚥リスクは下げられます。

食べ物を使わない口周りの筋力トレーニング(間接訓練)も、闇雲にやっても成果は出ません。どこの筋肉にアプローチしたいのか、何のためにやるのか意識してもらうことで結果は変わってきます。嚥下診療では患者さんの日常生活の把握やご家族の介入状況、健康状態、栄養面、筋力など多角的な視点を持つことが大切です。

口腔内の疾病対策や予防をおこなう歯科衛生士。食事中のむせや肺炎などの症状から嚥下障害を疑い、口内環境や機能改善のための処置・訓練をおこないます。

看護師

療養上の世話や医師の診療補助をおこなう看護師。認定看護師のなかには、摂食嚥下障害看護認定看護師もいて、摂食・嚥下の評価や食事内容、摂取方法の判断・指導などをおこないます。

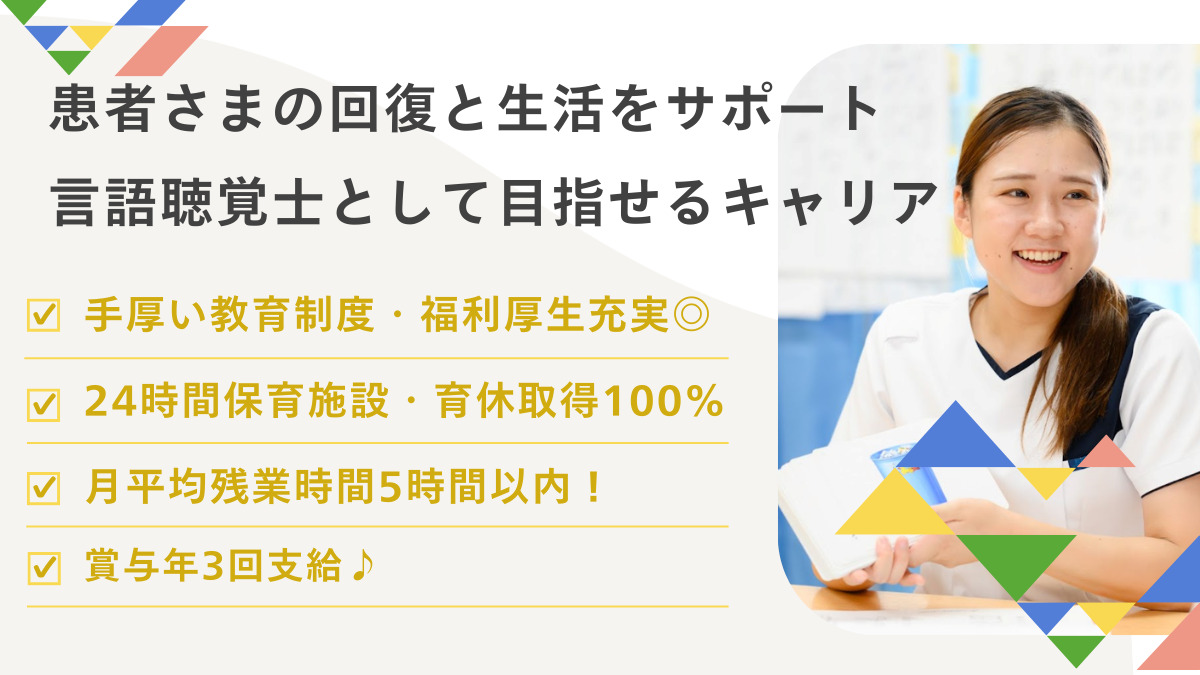

言語聴覚士

言語コミュニケーションや食べる機能を支える言語聴覚士。摂食・嚥下障害をもつ患者も主な対象者の一人で、食事の飲み込みなど嚥下機能回復のためのリハビリをおこないます。

作業療法士

リハビリテーションの専門職である作業療法士。日常生活における動作のリハビリを主な業務としており、嚥下訓練では食べる・飲み込むなどの動作や姿勢の改善・評価をおこないます。

理学療法士

リハビリテーションによって身体の機能回復を助ける専門家である理学療法士。座る・立つ・歩くといった“基本的な動作”を中心にリハビリをおこないますが、嚥下の摂食訓練に携わることもあります。