目次

1.障害者総合支援法とは

障がい者が尊厳をもって生活できる社会を実現する

障害者総合支援法は、障害者・障害児が人権を持つ個人として尊厳をもって生活できるように福祉を推進し、障害の有無にかかわらず安心して暮らせる地域社会の実現を目的としています。つまり、さまざまな障害福祉サービス事業の根拠法のひとつです。

正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。

障害者総合支援法の基本理念(要旨)

障害者及び障害児が生活を営むための支援は、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害の有無にかかわらず、全ての国民が分け隔てなく共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が支援を受け社会参加の機会が確保されること、並びに生活を営む上で障壁となるような一切のものの除去に資すること

参考:e-Gov法令検索

対象となる障害の範囲

同法の支援の対象となるのは、身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害と、対象の難病による障害です。18歳以上を障がい者、18歳未満を障がい児とし、必ずしも障害者手帳を持っていなくとも支援を受けられます。

障害福祉サービスの対象となる難病の要件は、治療法が確立しておらず、診断基準が定まっていて長期の療養が必要なもので、対象疾病は366疾病となっています(2021年11月から)。また、発達障害は以前より同法の対象として扱われていましたが、2010年から対象に含まれることが明確に規定されました。

障害支援区分

障害支援区分とは、心身の状態に応じて必要な支援の度合いを示す指標です。介護サービスにおける要介護・要支援度のような指標で、市町村の窓口で申請を受け付け、認定調査員による訪問調査と主治医の意見書により、一次・二次判定を経て決定します。

調査は80項目、区分は支援の度合いにより、非該当と区分1〜6に分けられます(数字が大きいほど支援の度合いが高い)。2020年10月〜2021年9月の1年間で認定された判定結果の割合は、区分6が24.4%と最も多く、次いで区分3が21.3%となっています。

なお、障害支援区分はあくまで同法に基づく障害福祉サービスを受けるための認定であり、障害者手帳(身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の等級とは異なります。

2.【2024年施行】最新の改正ポイント

2022年12月に障害者総合支援法を含む福祉関連8法が改正され、2024年4月に一部を除き施行されます。障害者総合支援法においては、地域生活の支援体制の充実、就労支援、データ活用に関して大きな改正が実施されます。

参考・引用:厚生労働省社会保障審議会「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について」

ポイント1 グループホーム利用者の一人暮らし支援

〈改正点〉一人暮らしを希望するグループホーム利用者に対し、居宅生活への移行やグループホーム退去後の生活サポートをおこなうこともグループホームの支援内容に含まれることを明文化

〈改正の背景〉障がい者が生活上の支援を受けながら共同生活を送るグループホーム内では支援ニーズに応じられる一方、ある程度の支援を受けながら一人暮らし(グループホーム以外での生活)を希望する人のニーズに応じられていなかったことが理由です。

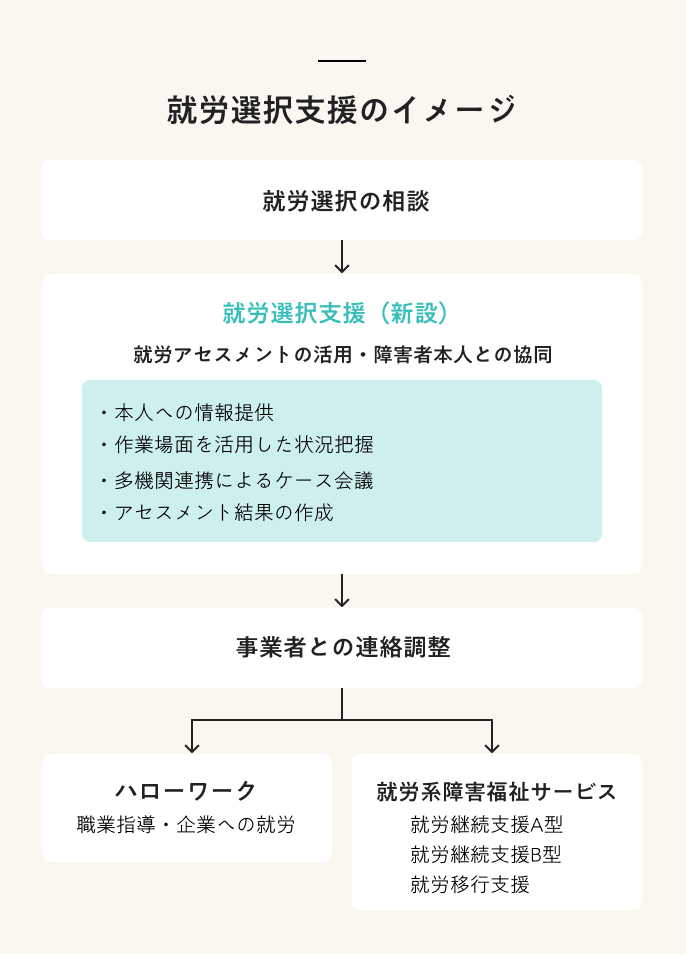

ポイント2 就労選択支援サービスの創設

〈改正点〉障害者本人が就労先・働き方についてよりよい選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設

〈改正の背景〉既存の就労支援(就労継続支援A型・B型、就労移行支援)を選択する際、本人の希望や客観的な適性・強みなどをきちんと把握しきれず、必要な支援と実際に受ける支援にミスマッチが生じることが指摘されていました。本事業の実施は公布(2022年12月16日)から3年以内を予定しています。

ポイント3 全国的なデータベースの整備

〈改正点〉障がい者・障がい児・難病・小児慢性特定疾病データベースの活用に関して、国による情報収集、都道府県から国への情報提供義務を規定。さらに安全管理措置、第三者提供ルールなどを新設し、ほかの公的データベースとの連結解析も可能にする

〈改正の背景〉医療・介護分野においてはNDBオープンデータ*、介護データベースなどの整備・施行が進んでいます。一方で、障害福祉・難病対策分野においても法的根拠の整備を進める必要性があるものの公的データベース同士の連結解析や、医療費助成に至らない患者のデータ収集が進んでいないといった課題があることが背景です。

tips|障害者総合支援法 成立・改正の経緯

90年代以降の日本の障害福祉政策は、障がいのある人もない人も支え合い地域で明るく豊かに暮らせる社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念にもとづき実施されてきました。そのなかで、障がいの種類ごとにバラバラにおこなわれていた福祉サービスを一元化するため、障害者総合支援法の前身である「障害者自立支援法」が2006年に施行されました。

それにより福祉サービスが充実した一方、利用者の応益負担による理念との矛盾や、対象となる障がいや区分の不十分さが批判されており、2013年に障害者自立支援法から障害者総合支援法に改正・施行されました。福祉関連法の対象から難病患者などが抜け落ちてしまう「制度の谷間」をなくすため、支援対象に難病による障がいを含めたほか、区分の見直しもおこなわれました。

その後2016年改正(2018年施行)、2021年中間整理、2022年改正(2024年施行)と検討・改善が続けられています。

3.障害者総合支援法に基づいた福祉サービス

障害者総合支援法に基づく福祉サービスは、市町村が主体でおこなう自立支援給付と、都道府県・市町村でおこなう地域生活支援事業で構成されています。

自立支援給付

自立支援給付には、障害福祉サービスを申請する際に受ける「計画相談支援」などの相談支援と、介護支援に関わる「介護給付」、就労や生活の支援に関する「訓練等給付」があります。

| 自立支援給付の種類とサービス内容 | ||

|---|---|---|

| 介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排泄、食事の介護などをおこなう |

| 重度訪問介護 | 重度の身体、知的、精神障害により常時介護が必要な人に自宅で入浴などの介護や、入院時の支援などをおこなう | |

| 同行援護 | 視覚障害により移動が著しく困難な人への支援 | |

| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人への危険回避・外出時の支援 | |

| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が非常に高い人への複数のサービスの包括的な実施 | |

| 短期入所 (ショートステイ) | 自宅での介護者が病気などで介護できないときなどに、夜間含む短期間の施設での介護をおこなう | |

| 療養介護 | 医療的ケアと常時介護が必要な人に、療養上の管理、看護および日常生活の介護をおこなう | |

| 生活介護 | 常時介護が必要な人への介護と、創作活動や生産活動の機会を提供する | |

| 施設入所支援 (夜間ケア等) | 施設に入居する人への夜間・休日の介護 | |

| 訓練等給付 | 自立訓練 | 自立した生活のため、一定期間訓練をおこなう(機能訓練、生活訓練) |

| 就労移行支援 | 企業などへの就労を希望する人に、必要な知識・能力向上のための訓練を一定期間おこなう | |

| 就労継続支援 | 一般企業での就労が困難な人に働く場の提供と能力向上のための訓練をおこなう 雇用契約を結ぶA型と、結ばないB型に分かれる |

|

| 就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の困難に関する支援をおこなう | |

| 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力などを補うため、居宅訪問などを通じて課題の把握と支援をおこなう | |

| 共同生活援助 (グループホーム) | 共同生活をする住居での相談や日常生活の援助、介護をおこなう | |

地域生活支援事業

地域生活支援事業では、主に市町村が中心となり、啓発や活動支援などに取り組んでいます。一部都道府県主体のものでは、市町村の垣根を越えてより広域的な支援をおこなっていることがあります。

事業には以下のものがあります。実際の事業の詳細や支援を受ける方法については、居住する自治体に問い合わせましょう。

| 市町村の地域生活支援事業 | |

|---|---|

| 理解促進研修・啓発 | 障がい者への理解を深める研修や啓発事業 |

| 自発的活動支援 | 障がい者やその家族、地域住民らがおこなう活動を支援 |

| 相談支援 | 障がい者や介護者からの相談に応じ、情報提供や援助をおこなう。協議会の設置、基幹相談支援センターなどの機能強化にも取り組む |

| 成年後見制度利用支援 | 成年後見制度を利用するにあたって補助が必要な人への費用助成 |

| 成年後見制度法人後見支援 | 市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修 |

| 意思疎通支援 | 視聴覚の障がいなどにより意思疎通が困難な人のために手話通訳者や点訳者の派遣をおこなう |

| 日常生活用具給付等 | 障がい者に自立生活支援用具などの給付・貸与をおこなう |

| 手話奉仕員養成研修 | 手話で意思疎通支援をおこなう人を養成 |

| 移動支援 | 屋外での移動が困難な障がい者の支援 |

| 地域活動支援センター | 創作活動や生産活動の場の提供、社会との交流促進 |

4.障害福祉サービスを利用するには

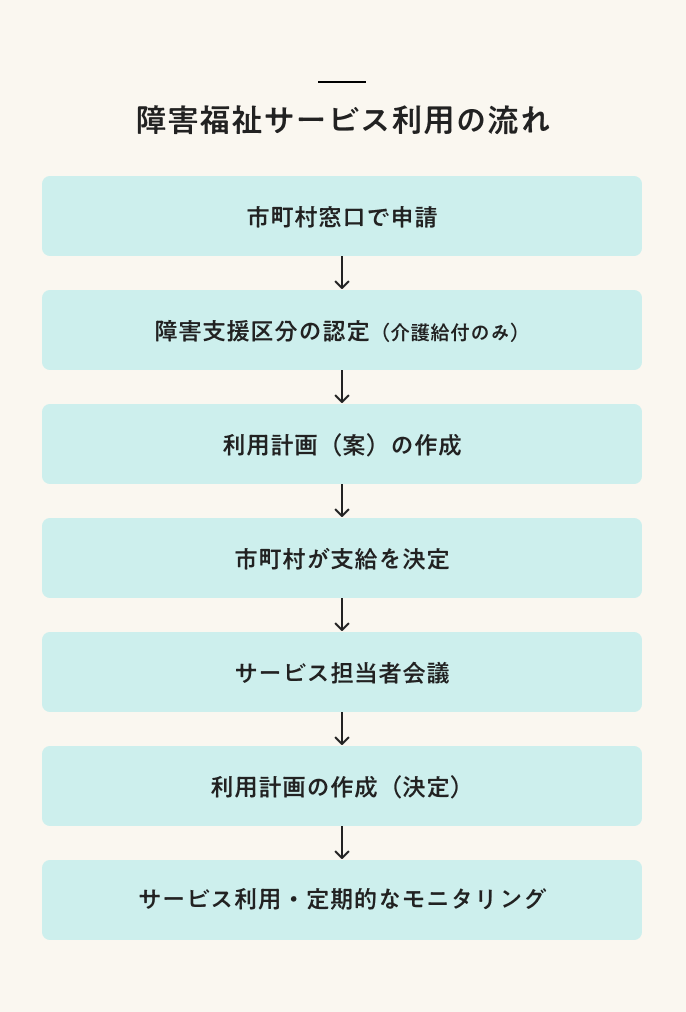

障害福祉サービス利用の流れ

障害福祉サービスを利用するには、市町村の窓口で申請をおこない、作成された利用計画に基づき利用を開始します。介護給付を希望する場合には、まず障害支援区分の認定を受ける必要があります。

利用者負担の減免・上限

障害福祉サービスの利用にあたっては、項目や所得によって負担の減免や、サービスの利用回数にかかわらず無料または一定の費用となる上限が設けられています。詳しくは自治体の窓口に確認しましょう。

| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |

|---|---|---|

| 生活保護受給世帯 市町村民税非課税世帯 |

0円 | |

| 市町村民税課税世帯 | 障害児の通所施設、ホームヘルプ利用(世帯年収約890万円以下) | 4,600円 |

| 障害者のサービス利用(世帯年収約600万円以下)、障害児の入所施設利用(世帯年収約890万円以下) | 9,300円 | |

| 上記以外 | 3万7,200円 | |

また、医療サービスを利用する場合は、医療費と食費が減免されます。所得や障害年金額に応じて福祉サービス利用料、医療費、食費の総額に上限を設ける仕組みです。

市町村民税非課税世帯では、月あたり手元に2万5,000円が残る額か、障がい児であれば居住地の子育て世帯の相場程度の支出となるよう、それらを上回る支出が減免となります。後者については、所得制限はありません。

自立支援医療

自立支援医療とは心身の障害を除去・軽減するための公費負担医療制度で、種類と対象者は以下のとおりです。

- 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患があり、継続的な通院による精神医療が必要な人

- 更生医療:身体障害者手帳の交付を受けている人で、手術などの治療で確実に効果が期待できる人

- 育成医療:身体障害がある児童で、手術などの治療で確実に効果が期待できる人

世帯の所得に応じた上限額か、1割負担が適用されます。入院時の食事療養費・生活療養費については自己負担となっています。

補装具費の支給

補装具とは、義肢や車椅子など、長期的に身体機能を補完・代替するために使われるものを指します。申請により購入費が支給される制度で、原則購入の補助となりますが、2018年からは成長に伴い短期間で交換するものなど「借受け」についても対象となっています。

5.障害福祉サービスを活用しよう

種々の障害福祉サービスは、障害者総合支援法にもとづいて創設・実施されています。時代の変化に合わせ、これからも新しいサービスが導入されることになっています。

利用の窓口は各自治体が担っています。サービスが必要なときは、窓口で相談して有効に活用しましょう。

参考

- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について」

障がい福祉施設の管理者さまへ|オンライン介護研修で、効率的に加算獲得を目指しませんか?

プロの講師による研修動画を7,500本以上掲載! メドレーが運営するオンライン動画研修サービス「ジョブメドレーアカデミー」なら、外部研修や社内研修にかかっていたコストを大幅に削減し、さらに各種加算の算定要件もクリアできます。受講状況を施設単位または職員単位で簡単に確認できる機能も搭載!

【詳細はこちら】ジョブメドレーアカデミー