目次

乳幼児の保育をおこなう施設

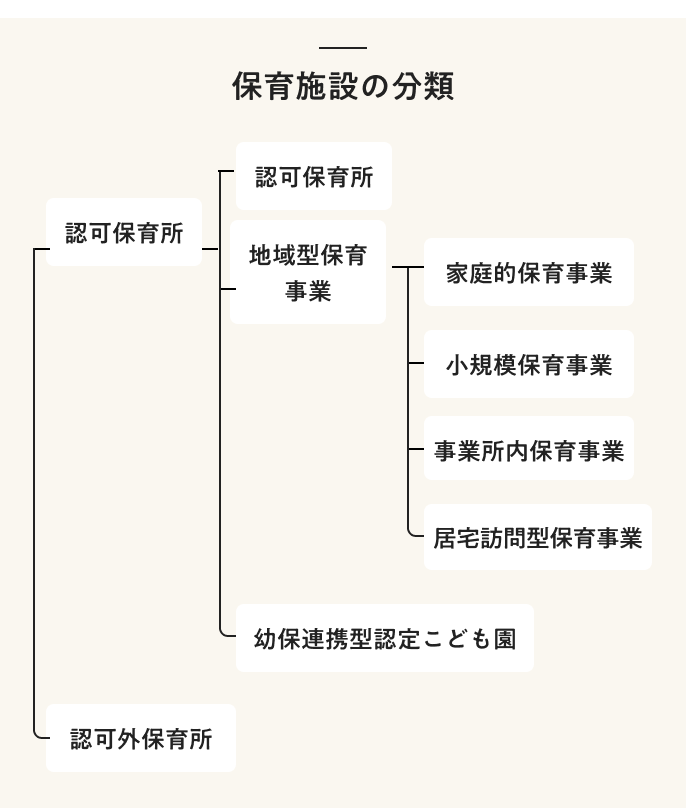

保育士が働く職場として、真っ先に挙げられる保育所。認可保育所や認可外保育所、認定こども園などいくつか種類があります。

保育所

保育所とは保護者が働いているなどの理由から、児童を預かり保育する施設で保育園とも呼ばれています。保育所は都道府県の認可がおりた認可保育所と認可を受けていない認可外保育所があります。

認可保育所

国の定める設置基準(面積、職員数、設備、衛生管理、防災管理など)を満たし、都道府県が設置を認可した施設のことです。国や自治体から補助金が与えられ、公費で運営されているため認可外保育所と比較して経営面で安定していると言えます。

また、認可保育所には公立と私立があります。公立の保育所に就職するには、自治体の試験を受けて地方公務員になる必要があります。公務員のため給与や雇用が安定している点が特徴です。

私立の保育所は勤務先によって待遇や福利厚生が異なります。異年齢保育や配置基準に定められた以外の専門スタッフ(作業療法士や心理カウンセラー)を配置できるなど、独自の取り組みをおこなっている所もあります。

認可外保育所

認可保育所以外の保育施設(保育者の自宅なども含む)の総称です。運動や教育など独自のプログラムを取り入れている所もあるほか、深夜帯での預かり保育をおこなうなど、多様化する保護者のニーズに応えられる点が特徴です。

2016年に内閣府が開始した「企業主導型保育事業」もこの一つです。企業が従業員や地域のニーズに合う保育サービスを提供するために、施設の設置や運営をおこないます。認可外ですが、施設の整備や運営に認可保育所と同様の助成が受けられます。

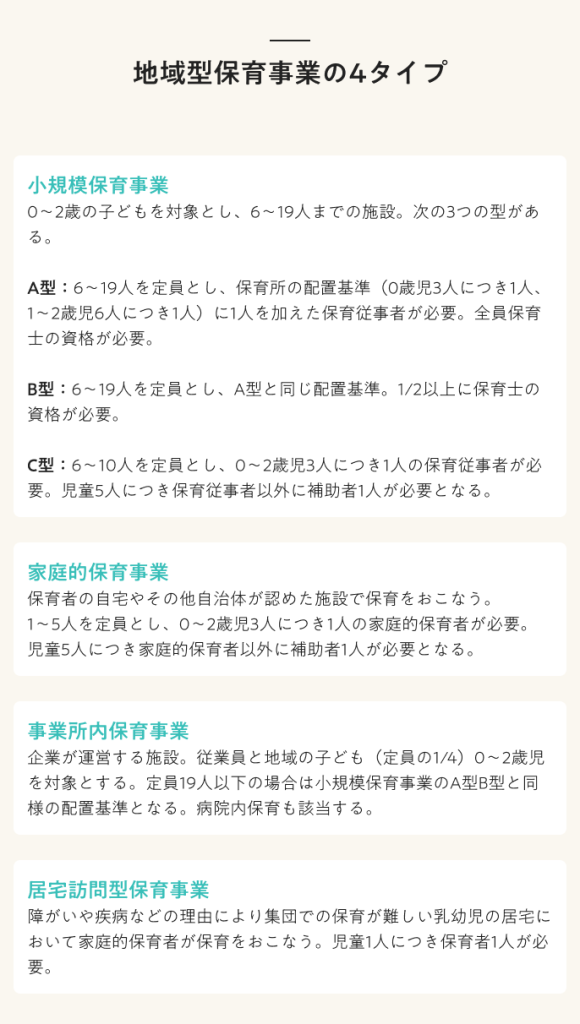

地域型保育事業

2015年に創設された「子ども・子育て支援新制度」によって始まった認可事業です。待機児童の問題など地域の実情に応じて市町村や民間事業者が運営しています。主に0〜2歳を対象とした少人数制で、個人宅や企業内などさまざまな場所で運営されているのが特徴です。地域型保育事業には次の4つの形態があります。

>小規模保育に関する詳しい内容はこちらの記事をチェック!

>院内保育に関する詳しい内容はこちらの記事をチェック!

認証保育所

東京都が独自に設けた設置基準を満たす施設のことです。待機児童を解消するために2001年に導入され、0歳児保育や13時間以上の開所時間などが義務付けられています。このような独自の制度は東京都だけでなく、大阪府(地域型保育事業所)や横浜市(横浜保育室)など実施する自治体が増えています。

>認証保育所に関する詳しい内容はこちらの記事をチェック!

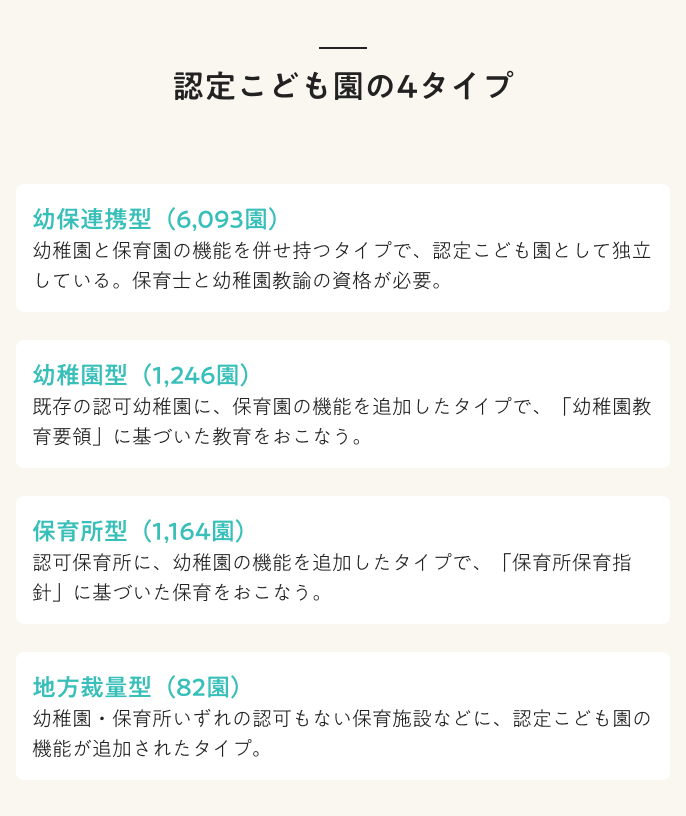

認定こども園

幼稚園と保育園の両方の良さを併せ持ち、教育・保育を一体的におこなう施設です。保育所では待機児童が発生する一方で、幼稚園の入園児数は減少傾向にあったことなどから、2006年に開始されました。0歳から就学前の児童まで、保護者が働いている・いないに関わらず利用でき、預かり時間が長いことが特徴です。

認定こども園には4つのタイプがあります。幼保連携型では、保育士と幼稚園教諭両方の資格が必要となりますが、それ以外ではどちらかのみの資格でも就労できます。しかし、いずれのタイプでも3歳未満の保育には保育士資格が必要です。

>認定こども園に関する詳しい内容はこちらの記事をチェック!

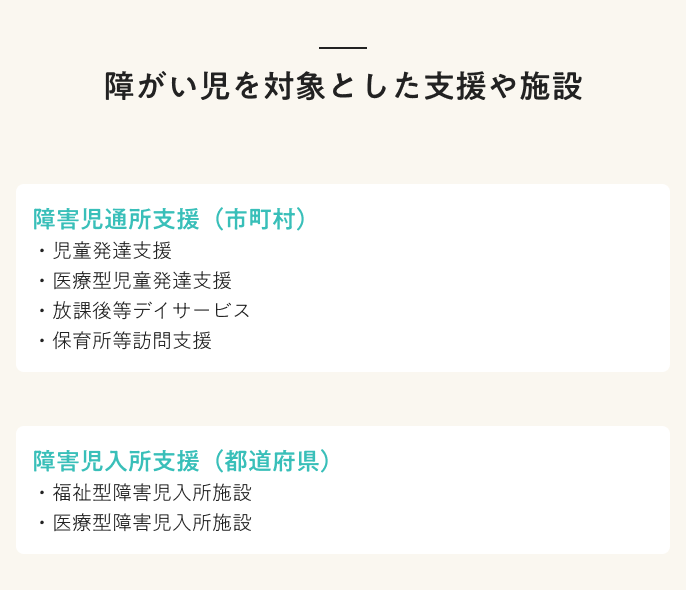

障がいがある児童を対象にした施設

障がいをもつ児童をサポートする施設でも保育士が活躍しています。以前は、障がいの種別によって施設体系が分かれていましたが、2012年の児童福祉法改正に伴い通所か入所かによって分類されるようになりました。

障害児通所施設

児童発達支援施設

小学校に入学する前の障がい児とその家族を支援する施設です。主に2つの種類があります。

一つ目は児童発達支援事業所です。身近な療育施設と位置付けられ、通所しやすいよう中学校区に1ヶ所以上設置されています。

二つ目が、児童発達支援センターです。利用者とその家族だけでなく地域にいる障がい児や家族も対象です。障がい児を預かる保育所や幼稚園との連携・援助・助言などをおこなう中核的な機関として機能しています。

>児童発達支援に関する詳しい内容はこちらの記事をチェック!

医療型児童発達支援施設

小学校に入学する前の障がい児に、日常生活における基本的な動作を指導し、知識や技能の付与、集団生活への適応訓練などの福祉サービスに加えて、治療をおこなう施設です。医師や看護師、理学療法士などの医療専門職と連携をとりつつ、保育に従事します。

放課後等デイサービス

障がいをもつ小学校〜高等学校までの児童を支援する施設です。自立した生活を送るための訓練や、集団生活への適応訓練、創作活動、運動療育といったさまざまな内容のサービスを提供しています。

>放課後等デイサービスに関する詳しい内容はこちらの記事をチェック!

保育所等訪問支援事業所

保育所や小学校、児童養護施設などに通う障がいのある児童が集団生活になじめるよう、施設を訪問し集団生活に適応するための訓練や、支援方法の指導などをします。保育士や児童指導員をはじめ、作業療法士や心理担当職員などが訪問します。

入所型障害児施設

福祉型障害児入所施設

児童相談所が擁護の必要性を認めた、18歳未満の児童が入所する施設です。家庭での養育が難しい児童に対し、食事、入浴、排せつなどの身体介護や自立のための技能訓練などをおこないます。障がいの種類に応じて、児童指導員および保育士の配置が定められています。

医療型障害児入所施設

身体や精神の障がいをもつ児童が入所する施設で、福祉型の支援に加えて医学的治療をおこない、指定医療機関に入所するケースもあります。福祉型同様、障がいの種類に応じた施設ごとに児童指導員および保育士の配置が定められています。

その他の児童福祉施設

乳児院

虐待などの理由により保護者による育児が適当でない乳児を預かり、基本的な養育や保護者の支援、退所後のケアなどをおこなう施設です。在所期間は半年以内が約半数となっています。保育士の配置は義務ではありませんが、配置義務のある看護師の代わりとすることもできます。

母子生活支援施設

配偶者のいない女性と、18歳未満の児童が利用できる施設です。配偶者が離婚に応じない、配偶者によるDVがあるなどの事情がある母子も対象となります。施設では、就労や育児、教育の相談に応じるなどの支援をおこなっています。保育所と同じように児童を預かる場合には保育士の配置が義務付けられています。

児童家庭支援センター

子どもや家庭、地域住民から子どもに関する相談を受ける窓口です。児童虐待の防止、親子関係の再構築、経過観察などの支援をおこないます。社会福祉士や保育士、公認心理士、精神保健福祉士などが相談に応じ、児童福祉事業の実務経験がある人が望ましいとされています。

児童養護施設

保護者のいない児童や、虐待、ネグレクトなどの問題がある児童を入所させ養育をおこなう施設です。家庭に近い環境で養育し、退所後も自立のための相談に応じています。1〜18歳までの児童を対象とし、児童指導員・保育士、家庭支援専門相談員などの配置が定められています。

放課後児童クラブ(学童保育)

放課後や学校休業日(土曜日、夏休みなど)に児童が安心して過ごせる“遊び”や“生活”の場を提供する施設です。仕事などで保護者が日中家にいない小学校1〜6年生までの児童を対象としています。

放課後児童支援員の資格があることや、放課後児童支援員認定資格研修の受講要件を満たしていることを応募要件とする求人がほとんどです。受講要件には保育士や社会福祉士、幼稚園教諭などの資格が必要です。

>放課後児童クラブ(学童保育)に関する詳しい内容はこちらの記事をチェック!

児童厚生施設

児童館やこどもの国などの施設を指し、児童に健全な遊びを与えることで心身を健康にすることを目的としています。児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者の配置が義務付けられています。例として、保育士や社会福祉士のほか、幼稚園〜高等学校いずれかの教諭資格を持っている人などです。

多様化する就業先から自分に合う職場選びを

少子化により、定員割れで閉鎖を余儀なくされる保育所があります。しかし、いまだ慢性的な人手不足に悩んでいる保育所もあるほか、発達障害と診断される児童が増えていることで療育分野におけるニーズは増えています。

保育士資格を活かして働ける職場は多岐にわたります。保育所だけにとらわれず、広い視野で職場探しをしてみてはいかがでしょうか。施設形態や業務内容、ワークライフバランスなど希望条件に合う就労先が見つかるかもしれません。

参考

- 東京等福祉保健局|認可外保育施設に関するQ&A

- 内閣府|子ども・子育て支援新制度ハンドブック

- 内閣府|子ども・子育て支援新制度

- 厚生労働省|児童養護施設等について

- 厚生労働省|児童館関係法令等

- 厚生労働省|児童家庭支援センターの設置運営について