目次

1.生活相談員とは

生活相談員とは、主に介護施設で利用者の入退所手続きのサポートや、家族の相談対応をおこなう職種です。施設によってはソーシャルワーカーとも呼ばれ、施設と利用者やその家族、地域との橋渡し役を担います。また、主治医やケアマネジャーなどの多職種と密接に連携を取り合い、利用者の状況に応じた適切なサービスの提供につなげます。

生活相談員という資格は存在せず、無資格でも働くチャンスはありますが、一定の実務経験や福祉分野の資格が求められるケースが一般的です。そのため、管理者やケアマネジャーが兼務しているケースや、生活相談員が介護業務を担う施設もあります。

支援相談員、生活支援員、ケアマネジャーとの違い

生活相談員と同様に介護施設で活躍する職種や、似た名称を持つ職種があります。生活相談員との主な違いは業務内容と対象者、就業場所や資格要件にあります。

|

(生活相談員*1) |

|||

|---|---|---|---|

|

主な業務 |

介護老人保健施設で入所者や家族の相談対応 |

・障がい者の日常生活をサポート ・健康管理指導 |

・ケアプラン(支援計画書)*2の作成 ・事業者や医療機関との連携 |

|

支援対象者 |

要介護者 |

障がい者 |

・要支援・要介護者 ・家族 |

|

主な勤務先 |

・就労移行支援 など |

・介護施設 など |

|

|

就業要件 |

無資格・未経験可 |

無資格・未経験可 |

ケアマネジャー試験の合格と実務研修の修了 |

*生活相談員が老健で働く場合、職種名が相談支援員となる

*ケアプランはケアマネジャーのみが作成可能

2.生活相談員として働く

主な職場と仕事内容

生活相談員が活躍するのは介護施設です。それぞれの概要と仕事内容を紹介します。

デイサービス

デイサービスは「通所介護」とも呼ばれ、介護を必要とする人が自宅から施設に通い、日帰りで食事や入浴、機能訓練(リハビリ)などを受けられる介護保険サービスです。

生活相談員は、利用者とその家族の窓口となり、利用に関する相談に応じます。また、通所介護計画書を作成し、ケアマネジャーや職員と連携を図りながら利用者の経過を観察することが主な役割です。職場によっては介護業務に入ることもあります。

ショートステイ

ショートステイとは、在宅で介護を受けている高齢者が、数日から数週間ほど介護施設や医療機関に入所し、必要なケアを受けるためのサービスです。

生活相談員は、入退所日の調整や、利用者やその家族の生活相談業務、医療機関との連携を担います。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム(特養)は、介護保険施設のひとつです。在宅での生活が困難になった要介護3以上(要介護1・2は特例として可)の高齢者が入所でき、看取りにも対応しています。

特養での主な業務は、入所希望者への見学対応や契約手続き、本人や家族からの相談対応です。施設によっては、利用者の介護業務や請求などの事務作業を兼務する場合もあります。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは24時間体制で介護職員が常駐しており、食事、洗濯などの生活支援や、排せつ、入浴などの身体介護を提供する施設です。

生活相談員は利用者が快適な暮らしを送れるよう、日々の暮らしや介護に関する相談に応じ、多職種や医療機関との連携を図ります。民間企業が運営している施設が多く、費用も施設ごとに異なるため、入居までの流れや費用などの説明も大切な業務です。

介護老人保健施設

介護老人保健施設(老健)は、医療機関での治療を終えた65歳以上の要介護者が、集中的なリハビリを通じて自宅での生活に戻ることを目指す施設です。

老健では、生活相談員ではなく支援相談員という独自の名称が使われます。主な業務は、窓口業務、利用者やその家族の日常的な相談、地域との連携業務、関連機関との連絡・調整です。

人員配置

生活相談員の配置基準は、事業所の種類によって異なります。

|

施設の種類 |

人員基準 |

|---|---|

|

1名以上 *生活相談員または介護職員のうち、1名以上は常勤 |

|

|

利用者100人につき1名以上 *うち1名は常勤(20名未満の併設事業所は除く) |

|

|

利用者100人につき常勤で1名以上 |

|

|

利用者100人につき常勤で1名以上 |

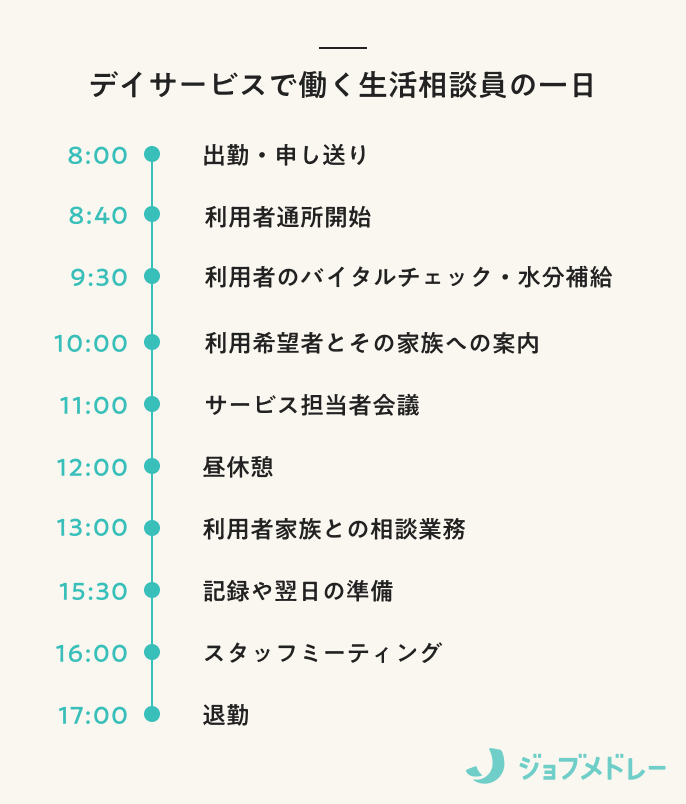

生活相談員の一日の流れ

ここでは、デイサービスで働く生活相談員の一日のスケジュールを紹介します。

主な業務は、利用者や家族からの相談対応やケアマネジャー、医療機関などとの調整です。施設によって業務内容は異なり、特養や老健のような24時間体制の施設では宿直が発生することもありますが、夜勤はほとんどありません。

また、生活相談員も介護業務をおこなうケースがあります。適切な相談支援につなげるためにも介護職やその業務内容への理解が必要です。

3.生活相談員になるには

生活相談員は職種名として使われており、資格や試験はありません。自治体や事業所ごとに資格要件は異なりますが、多くの施設では、以下いずれかの資格や実務経験が求められます。

一方で、「未経験可」とする求人もあります。その場合も、介護や福祉分野における経験や資格があると採用されやすくなります。

4.生活相談員の給料

2025年8月時点でジョブメドレーに掲載されている生活相談員の求人の給与を集計しました。なお、残業手当など月によって支給額が変動する手当は集計対象外のため、実際に支払われる賃金はこれより多くなる可能性があります。

|

下限平均 |

上限平均 |

総平均 |

|

|---|---|---|---|

|

パート・アルバイト |

1,226円 |

1,369円 |

1,293円 |

|

正職員の月収 |

22万7,799円 |

28万4,755円 |

25万6,277円 |

|

正職員の年収 |

318万9,186円 |

398万6,570円 |

358万7,878円 |

*年収は「月収 × 14ヶ月」で試算

生活相談員の詳しい給料はこちら

>生活相談員の給料は安い?平均月収・年収・賞与、勤務先別の相場について解説!

5.知識と経験が活かせる仕事

生活相談員は、利用者やその家族、関係機関の橋渡し役として、幅広い知識が求められます。直接感謝の言葉を受ける機会も多く、大きなやりがいを感じられる点が魅力です。

2024年に厚生労働省がおこなった調査によると、生活相談員の平均年齢は48.1歳で、40代が全体の4割近くを占めています。介護や相談業務の経験者が、生活相談員になるケースも多いため、これまでの経験や知識を活かしたい人は、どのような職場があるのか求人をチェックしてみてください。