目次

1.要介護度(要介護レベル)とは

介護サービスの必要度を示す指標

要介護度とは、介護保険制度の利用に際してどれくらいの介護が必要か判断するための指標です。「要介護レベル」や「認定区分」とも呼ばれ、要介護1から5までと、軽度のサポートを必要とする要支援1〜2の計7段階あります。数字が大きくなるほどより多くの介護が必要となります。

| 介護の必要度 | 受けられるサービス | 段階 |

|---|---|---|

| 軽い ↓ 重い |

介護予防サービス | 要支援1 |

| 要支援2 | ||

| 介護サービス | 要介護1 | |

| 要介護2 | ||

| 要介護3 | ||

| 要介護4 | ||

| 要介護5 |

介護保険制度では、要介護(要支援)度が調査・認定されることではじめて介護保険サービスを利用できます。要介護度に応じて、利用できるサービスの種類や給付される上限額(支給限度基準額)が異なります。

認定基準と状態の目安

要介護度は、要介護1〜5と要支援1〜2に、支援や介護を必要としない自立(非該当)を含めると8区分に分けられます。どのレベルに該当するかの判断は、市区町村の担当職員による聞き取り調査、かかりつけ医による意見書、そして要介護認定等基準時間をもとに決められます。要介護認定等基準時間とは、介護にどれくらいの時間がかかるかを表したものです。

実際の介護を想定して入浴や排泄、食事介助、家事援助など、日常生活で介護にかかる時間をコンピューターによって推計(一次判定)したあと、人による二次判定で最終決定します。

要介護度の区分と要介護認定等基準時間、それぞれの目安となる状態は次のとおりです。

| 区分 | 要介護認定等基準時間 | 状態の目安 |

|---|---|---|

| 自立(非該当) | 25分未満 | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作が自力でおこなえる |

| 要支援1 | 25分〜32分 | ほとんどの日常生活上の基本動作を自力でおこなえるが、一部の動作に支援が必要 |

| 要支援2 | 32分〜50分 | 日常生活上の基本動作を自力でおこなうのが困難で、なんらかの介護が必要 |

| 要介護1 | 32分〜50分 | 起き上がり、立ち上がりに介助が必要 |

| 要介護2 | 50分〜70分 | 自力での歩行が難しいほか、着替えなどの日常生活動作にも介助が必要。認知機能の低下もみられる |

| 要介護3 | 70分〜90分 | 食事や排泄などほとんどの日常生活動作に介助を要す。認知機能の低下により見守りが必要 |

| 要介護4 | 90分〜110分 | 日常生活動作のすべてにおいて介助が必要。思考力・理解力の低下がみられる |

| 要介護5 | 110分以上 | 寝たきり状態などにより、日常生活すべてにおいて介助が必要。意思疎通が困難 |

2.利用可能なサービスと支給限度基準額

要介護度別に利用できるサービス

要介護度によって受けられるサービスは異なります。要支援の場合は介護予防サービス、要介護の場合は介護サービスが利用できます。自立とみなされた場合は、65歳を超えていても介護保険によるサービスは利用できません。

要支援の人が介護予防サービスを利用するには、地域包括支援センターで介護予防プランを作成してもらう必要があります。また、要介護の人が介護サービスを利用したいときは居宅介護支援事業所でケアプランの作成が必要です。

| 区分 | 給付の種類 | 利用できるサービス |

|---|---|---|

| 要支援1〜2 | 予防給付 | 介護予防サービス

|

地域密着型介護予防サービス

|

||

| 要介護1〜5 | 介護給付 | 施設サービス |

居宅サービス

| ||

地域密着型サービス

|

また、要介護度によってレンタル(貸与)・購入できる福祉用具も異なります。

要支援・要介護度別にレンタルできる福祉用具は以下のとおりです。

| 区分 | 福祉用具 |

|---|---|

| すべての区分 | 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置(排便機能なし) |

| 要介護2〜5 | 車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト |

| 要介護4〜5 | 自動排泄処理装置(排便機能あり) |

福祉用具のうち、再利用に適さないものなどは販売対象となります。購入の場合は、要支援・要介護度に関係なく毎年4月から翌年3月までの1年間で上限10万円の利用限度額が設けられています。そのうちの1〜3割が自己負担です。

購入できる福祉用具は以下のとおりです。

- 腰掛便座

- 自動排泄処理装置の交換可能部品

- 排泄予測支援機器

- 入浴補助用具

- 簡易浴槽

- 移動用リフトのつり具部分

要介護度別の支給限度基準額

介護保険制度には、サービス利用時の支給限度基準額が設けられています。支給限度基準額は、1ヶ月間に利用できるサービスの限度額のことで、要介護度が上がると基準額も高くなります。また、利用者の所得に応じて自己負担額も変動します。基本的には介護サービスにかかった費用の1割を負担しますが、一定以上の所得がある人は2〜3割を負担します。

支給限度基準額は現金で支給されるのではなく、サービス利用料から差し引かれる仕組みです。月の利用限度額を超えて利用した分は、全額自己負担となります。

| 区分 | 支給限度基準額 |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円(5,032単位) |

| 要支援2 | 105,310円(10,531単位) |

| 要介護1 | 167,650円(16,765単位) |

| 要介護2 | 197,050円(19,705単位) |

| 要介護3 | 270,480円(27,048単位) |

| 要介護4 | 309,380円(30,938単位) |

| 要介護5 | 362,170円(36,217単位) |

1単位あたり10円で計算

支給限度基準額は1単位あたり10円などの単価をかけて算出されています。単位数は全国一律ですが、単価は地域ごとに異なるため上記は目安としてください。

厚生労働省のウェブサイト「介護事業所・生活関連情報検索」では、要介護度と自宅・施設を選択することで、利用可能なサービスとかかる費用の目安が確認できます。

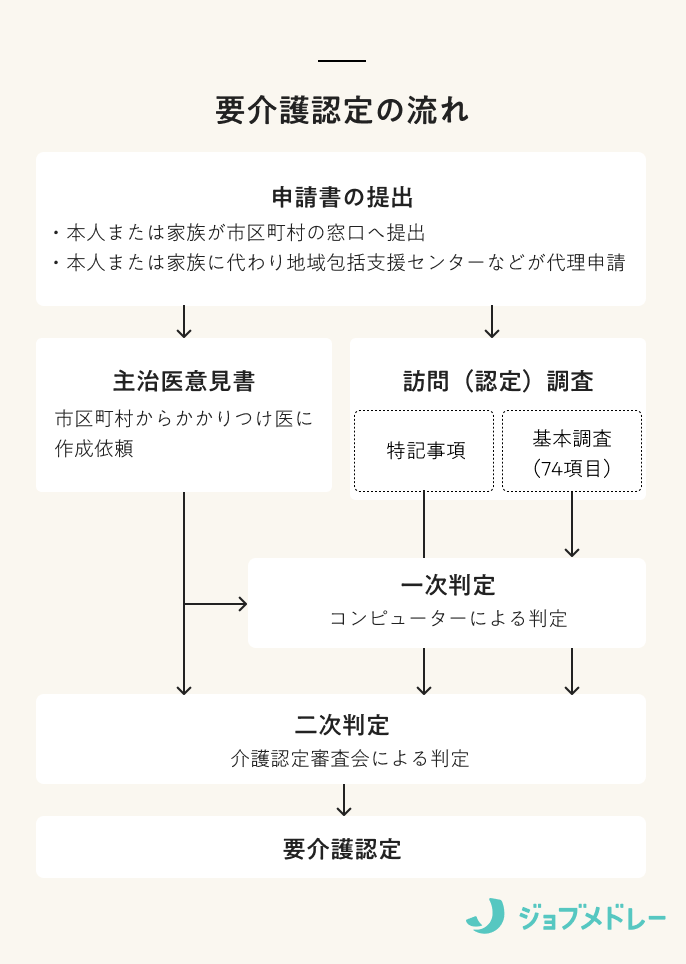

3.要介護認定を受ける流れ

申請書の提出

まずは、市区町村の役所にある福祉課などの担当窓口に要介護認定申請書を提出します。申請書は自治体の窓口またはウェブサイトで入手できます。介護・支援を必要とする本人やその家族以外にも、代理人として以下に該当する人や機関も申請可能です。

- 成年後見人

- 社会保険労務士

- 地域包括支援センター

- 指定居宅介護支援事業者、介護保険施設のうち省令で定めるもの

- 民生委員、介護相談員など

申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

- 要介護認定申請書

- 介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の人は、加入している医療保険の被保険者証)

- 診察券など主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号などがわかるもの

- 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

- 本人確認書類

なお、必要書類は自治体によって異なるため、申請前に自治体のホームページなどで確認することをおすすめします。

訪問(認定)調査

市区町村の職員または委託を受けた指定相談支援事業者などの認定調査員が訪問し、心身の状態を確認します。基本調査とも呼ばれ、身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応、過去14日間に受けた特別な医療に関する項目について調査します。

主治医意見書

要介護認定の申請を受けた市区町村から、主治医に意見書の作成を依頼します。かかりつけ医がいない場合や、複数の医療機関を利用しているためどの医師に依頼すべきか判断が難しい場合は、市区町村が指定した医師の診察が受けられます。

一次判定

訪問調査の結果と主治医意見書の内容はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法により要介護度の一次判定がおこなわれます。

二次判定

一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会による審査・判定がおこなわれます。介護認定審査会は保健、医療、福祉それぞれの学識経験者で構成されています。一次判定の結果が訪問調査の内容や主治医の意見書と整合性が取れているかを確認し、必要に応じて変更します。

要介護認定

二次判定の結果に基づき、市区町村が要介護度を認定します。要介護度の認定結果は、申請から原則30日以内に申請者に通知されます。

要介護認定には有効期間があり、原則として新規申請や区分変更申請の場合は6ヶ月、更新の場合は12ヶ月です。被保険者の状況により適切な期間が検討されるため必ずしも一律ではありませんが、有効期間を過ぎると介護保険サービスが利用できなくなることもあるため、注意が必要です。

また、認定結果に不服がある場合は、役所に相談し再審請求をおこなうこともできます。

4.介護・支援の必要性を感じたらまずは相談

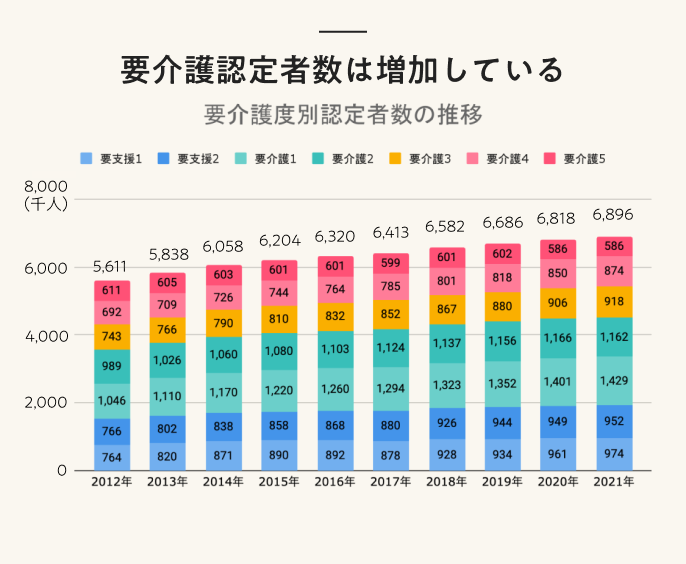

要介護認定は、被保険者がどれくらいの介護を必要としているか判断するためにおこなわれます。高齢化の進行と共に要介護認定者は増え続け、公的介護保険制度が始まって以降約2.7倍の689万6,000人(2021年時点)に達しています。

要介護認定の申請件数増加に伴い、認定にかかる期間も延びています。厚生労働省が2021年におこなった調査によると、認定にかかる平均期間は36.2日でした。30日以内の原則より6日長くかかっていることがわかります。

要介護認定には一定の期間を要します。必要なサービスを適切なタイミングで受けられるよう、日頃から地域包括支援センターやかかりつけ医に相談しておくとよいでしょう。

参考

- 厚生労働省|令和3年度介護保険事業状況報告

- 厚生労働省|認定調査員テキスト改訂版