この記事をまとめると

- 雇用保険とは、失業や休業などで働けなくなった際の公的保険制度

- 失業手当のほか、技能習得手当など幅広い給付がある

- 加入条件は(1)雇用予定期間が31日以上(2)所定労働時間が週20時間以上。2028年10月以降は週10時間以上へ適用対象を拡大

目次

1. 雇用保険とは?

雇用保険とは、失業したときに次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。

就職に必要な知識や技術を習得するための職業訓練を受けることもでき、一部の資格取得講座については在職中でも補助を受けられます。また、育児や介護のために仕事を一時的に休むときの手当は雇用保険から出されています。

社会保険とは、けがや病気、休業、失業、障害、老齢、死亡などのリスクを社会全体で支え合う仕組みです。厳密には健康保険、介護保険、厚生年金の3つが社会保険(狭義の社会保険)に、労災保険と雇用保険の2つが労働保険に当たりますが、求人情報にある「社会保険完備」の「社会保険」はこれら5つすべてを指します(広義の社会保険)。社会保険は誰もが必要となりうる必要最低限の保険ですので、要件を満たす人は必ず加入しなければなりません(強制保険)。

2.雇用保険の加入条件

労働条件が次の両方に当てはまる場合、雇用保険に加入することが義務付けられています。勤務先の業種や規模は問いません。

条件1|31日以上継続して雇用される見込みであること

無期雇用の場合や、有期雇用でも雇用期間が31日以上の場合などに当てはまります。雇用期間が30日以内であることが明らかでない限り、こちらの条件を満たすことになります。

条件2|週の所定労働時間が20時間以上であること

フルタイムで働く場合や、パートタイムでも週の所定労働時間が20時間以上の場合に当てはまります。繁忙期など一時的に週20時間以上働くことがあっても、契約上の週所定労働時間が20時間に満たない場合は雇用保険に加入することができません。

なお、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立したことで、2028年10月以降は週の所定労働時間が20時間から10時間に短縮されることが決まりました。これは、働き方の多様化に対応し、雇用のセーフティネットを拡充することを目的としています。

雇用保険に加入すると次のような雇用保険被保険者証が発行されます。

加入条件を満たしているのに「雇用保険被保険者証が手元にない」「もらった記憶がない」という人も多いかもしれません。雇用保険被保険者証は紛失を防ぐために勤務先で管理され、退職時に本人に返却されることが一般的です。受け取った被保険者証は雇用保険の各種給付を受けるときや再就職のときに必要となりますので、なくさないよう大切に保管しましょう。

3. 雇用保険の保険料率

雇用保険の保険料は労使折半といい、労働者と使用者、つまり従業員と雇用主の双方で負担します。労働者の負担分は給与から天引きされます。

雇用保険料の金額は通勤手当や残業手当などの諸手当を含む給与に次の保険料率を掛けて算出します。

|

労働者負担 |

事業主負担 |

合計 |

|

|---|---|---|---|

|

2022年10月 〜2024年3月 |

0.5% |

0.85% |

1.35% |

|

2024年4月 〜2025年3月 |

0.6% |

0.95% |

1.55% |

|

2025年4月 〜2026年3月 |

0.55% |

0.9% |

1.45% |

厚生労働省|雇用保険料率についてより作成

新型コロナウイルスの影響で失業者が増えて財政が悪化したことから、2022年度以降は雇用保険の保険料率が引き上げられるようになりました。しかし、雇用環境や保険財政状況が改善したことなどから、2025年4月以降は再び引き下げられています。

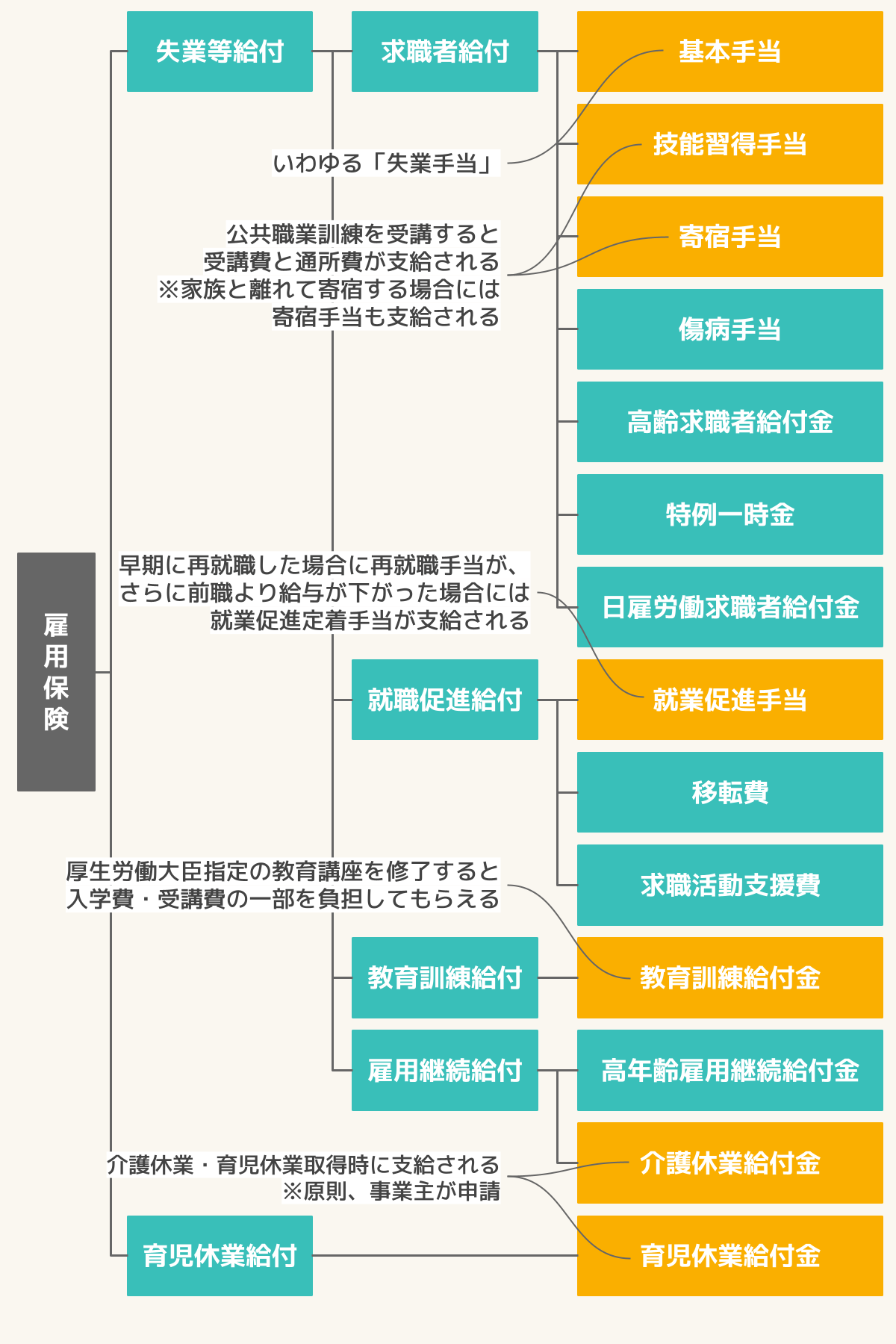

4. 雇用保険の給付の種類

雇用保険の給付には失業時に受け取れる基本手当(失業手当)以外にも数多くの種類があります。今回はそのうち代表的な給付について紹介します。

基本手当

失業時に生活の心配をせずに求職活動に取り組めるよう支給されるもので、一般的に「失業手当」と呼ばれています。要件を満たす人に対して基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度*1が支給されます。基本手当の支給は給付日数を消化するか、離職から1年*2が経過するまで続きます。給付日数は離職時の年齢と離職理由によって異なり、90日〜330日の間*3で定められています。

*1…支給額には上限と下限があります(参考:ハローワークインターネットサービス)。

*2…けがや病気、妊娠、出産、育児などのために30日以上働けない期間が発生した場合はその分だけ、最大3年まで延長可能。

*3…就職困難者(障がいのある人など)については150日〜360日(参考:ハローワークインターネットサービス)。

なお、基本手当は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなったあとには、まず失業状態であることを確認するために7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場合には、そのあとさらに1ヶ月間の給付制限期間が設けられています。

さらに、支給開始後も4週間に一度、就職活動の状況を報告して失業認定を受ける必要があります。

失業手当について詳しくはこちら

>失業手当(失業保険)はいくら、いつからもらえる? 受給条件や申請方法を解説!

技能習得手当

ハローワークからの指示で公共職業訓練を受講する場合、技能習得手当として受講手当と通所手当が支給されます。さらに、訓練のために家族と離れて寄宿する必要がある場合には寄宿手当も支給されます。

<受講手当>

公共職業訓練の受講1日につき500円が最大40日間(合計2万円まで)支給されます。

<通所手当>

公共職業訓練がおこなわれる施設に通うために電車や車を使う場合に、交通費として月額最大4万2,500円まで支給されます。

<寄宿手当>

公共職業訓練を受講するために家族と別居して寄宿する必要がある場合に、月額10,700円が支給されます。支給対象になるのは「家族と別居している日」のみですので、対象とならない日がある場合は、支給額が日割りで減額されます。

就業促進手当

就業促進手当は早期の再就職や再就職先への定着を促すために支給されるもので、代表的なのが再就職手当と就業促進定着手当です。

<再就職手当>

再就職手当は、再就職先が決まった時点で基本手当の支給日数が1/3以上残っている場合に支給されます。再就職手当の支給額は次の計算式で算出されます。

・基本手当の支給残日数が1/3以上の場合

基本手当日額×支給残日数×60%

・基本手当の支給残日数が2/3以上の場合

基本手当日額×支給残日数×70%

<就業促進定着手当>

就業促進定着手当は、再就職手当を受け取った人で再就職後半年間に支払われた1日あたりの給与が以前の職場より少ない場合に、その差額が支給されます。ただし、就業促進定着手当は再就職手当支給後に残っている基本手当の中から支給されるため、上限額があります。上限額は次の計算式で算出されます。

・再就職手当の給付率が60%の場合

基本手当日額×支給残日数×40%

・再就職手当の給付率が70%の場合

基本手当日額×支給残日数×30%

教育訓練給付金

教育訓練給付金は厚生労働大臣の指定した教育講座を修了した場合にその費用(入学費と受講費)の一部が支給されるもので、代表的なのが一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金です。

教育訓練給付金は技能習得手当とは異なり、失業中の人だけでなく在職中の人も利用できます。ただし、過去3年間で教育訓練給付金を受給したことがある人は利用できません。

雇用保険の被保険者期間が1〜3年以上必要ですので、社会人経験を積みながらキャリアアップ、キャリアチェンジについて考えている人、ダブルライセンスを目指す人にとって有用な制度といえます。

教育訓練給付金の支給対象となる教育講座は次のページから検索できます。

>教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム

<一般教育訓練給付金>

一般教育訓練給付金は、教育訓練経費の20%相当額が支給されます(上限10万円)。対象となる講座には介護職員初任者研修修了や簿記検定合格を目指すものが含まれます。

<専門実践教育訓練給付金>

専門実践教育訓練給付金は、教育訓練経費の50%相当額が支給されます(上限は1年につき40万円/3年間で120万円まで)。講座修了から1年以内に所定の資格を取得するとさらに20%相当額が加算され、合計70%相当額が支給されます(上限は1年につき56万円/3年間で168万円まで)。

対象となる講座には業務独占資格や名称独占資格の取得を目指すものが含まれます。具体的には、看護師、准看護師、歯科衛生士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士、柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、理容師、美容師、調理師、栄養士、管理栄養士など。医療福祉分野の資格が多くあります。

なお、専門実践教育訓練給付金を受給するには、受講開始の1ヶ月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カード(参考:厚生労働省)を作成する必要があります。専門実践教育訓練給付金の利用を検討している人は、詳しくはお住まいのエリアのハローワークまでお問い合わせください。

介護休業給付金

介護休業給付金は介護休業を取得したときに、要件を満たす人に対して休業前の給与の67%が支給されます。受給できる期間は介護の対象となる家族1人につき93日間、この範囲内であれば最大3回まで受給可能です。

介護休業について詳しくはこちら

>介護休暇・介護休業で給与は出る? 違いや取得方法、条件を解説!

育児休業給付金

育児休業給付金は育児休業を取得したときに、要件を満たす人に対して休業前の給与の67%(育児休業開始から半年経過後は50%)が支給されます。給付金は子どもが1歳(パパママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2ヶ月)になるまで受給でき、復職後の預け先(保育所)が見つからないなどの事情がある場合は最長2歳まで延長することもできます。

育児休業について詳しくはこちら

>育休(育児休業)とは? 期間や給付金・手当の計算方法まで解説!

介護休業給付金と育児休業給付金はともに、会社から給与(基本給や諸手当)の支払いがある月については、給与と給付金の合計額が休業前の給与の80%を超えないよう支給額が減額されます。休業前の80%以上の給与が支払われた月については支給対象となりません。また、受給手続きは原則事業者がおこないます。

5. 雇用保険の基本手当(失業手当)を受け取るには?

雇用保険の基本手当を受給するための要件と必要書類について簡単に確認しておきましょう。

基本手当(失業手当)の受給要件

基本手当の受給要件は以下の2つです。

- ハローワークで求職の申し込みをおこない、積極的に就職活動していること

- 雇用保険の被保険者期間が過去2年間で通算12ヶ月以上ある(会社都合などやむを得ない事情で離職した場合は過去1年間で通算6ヶ月以上)

基本手当を受給できるのは原則「働く意思と能力のある人」に限られます。けがや病気、妊娠、出産、育児など、すぐには働けない事情のある人は対象外となります。

また、基本手当を受給するとその時点で雇用保険の被保険者期間がリセットされます。そのため「過去1年以内に基本手当を受け取り再就職したものの、早期離職してしまった」場合などは受給できない可能性が高くなるためご注意ください。

基本手当(失業手当)の受給申請に必要な書類

基本手当を受給するためには、次の書類をハローワークに持参して求職の申し込みをおこないます。

- 雇用保険被保険者離職票(以下、離職票)

- 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

- 身元を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

- 証明写真(タテ3.0cm×ヨコ2.5cm、2枚)

- 印鑑

離職票は離職後10日〜2週間程度で前の職場から送られてきます。離職票には離職理由が記載されています。離職理由によって給付制限期間の有無や給付日数などが変わってきますので、事実と相違ないか必ず確認しましょう。ハローワークで手続きをおこなう際にも職員から直接確認されますので、異議がある場合はここでご相談ください。

そのほか、基本手当(失業手当)の受給金額や受給までの流れについて詳しくはこちらの記事で解説しています。

>失業手当はいくら、いつからもらえる?

失業保険を受け取って、次のキャリアに進んだ人のインタビューも参考にしてみてください。

>石垣島に移住した保育士に聞く、離島での働き方と暮らしのリアルな話

6. 安定したキャリア形成のために雇用保険の活用を

雇用保険といえば真っ先に思い浮かぶのが基本手当(失業手当)ですが、実はそれ以外にもさまざまな給付があります。資格取得のために必要な学費を補助してもらえる教育訓練給付金もその一つ。とくに医療福祉分野の資格取得には時間もお金もかかりますので、資格を取得してキャリアアップを目指す人にとっては見逃せない制度です。教育訓練給付金は要件を満たせば在職中でも利用できますので、安定したキャリア形成のために活用してみてはいかがでしょうか。

参考

- ハローワークインターネットサービス|雇用保険手続きのご案内

- ハローワークインターネットサービス|基本手当について

- ハローワークインターネットサービス|就職促進給付

- ハローワークインターネットサービス|教育訓練給付制度

- 厚生労働省|教育訓練給付制度

- 厚生労働省|Q&A~一般教育訓練給付金~

- 厚生労働省|Q&A~専門実践教育訓練給付金~

- ハローワークインターネットサービス|雇用継続給付

- 厚生労働省|Q&A~介護休業給付~

- 厚生労働省|Q&A~育児休業給付~